a血型是a血型生出什么血型—a和a能不能生出o型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 23:58:03

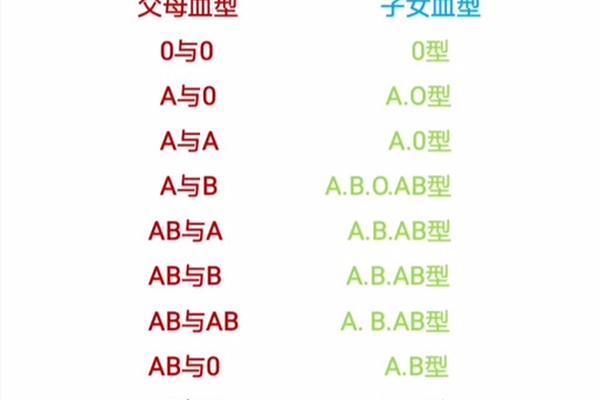

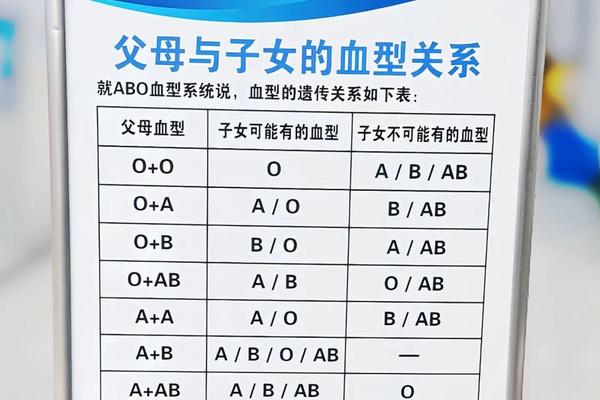

血型作为人类遗传特征的重要标记,其传递规律体现了基因显隐性和等位基因组合的复杂性。ABO血型系统中,A型血与A型血的父母能否生育O型血后代这一问题,本质上是对遗传学中隐性基因表达机制的考察。研究表明,当父母双方均为A型血时,子女血型既可能继承显性A基因,也可能因隐性O基因的组合而出现O型血。这种看似矛盾的现象,源于ABO系统中A、B为显性基因,O为隐性基因的遗传特性。

从基因型角度看,A型血存在两种可能:纯合型(AA)与杂合型(Ai)。若父母均为杂合型Ai,各自有50%概率将i基因传递给子代。根据孟德尔遗传定律,子女有25%概率获得两个i基因(ii型),表现为O型血。这种隐性基因的"隔代显现"现象,在人类遗传中普遍存在。日本学者山本等对ABO基因DNA结构的研究证实,i基因的核苷酸缺失导致其无法编码有效酶活性,这为隐性表达提供了分子层面的解释。

临床案例与遗传概率分析

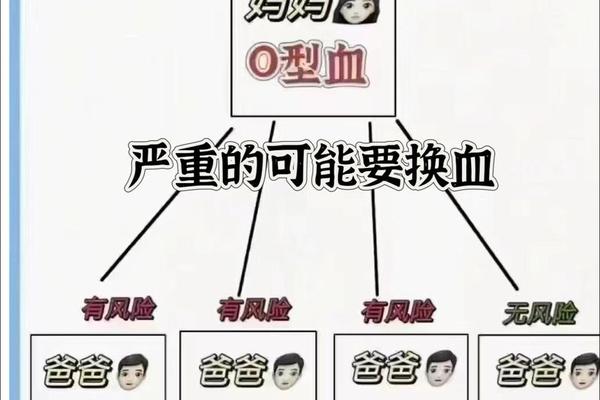

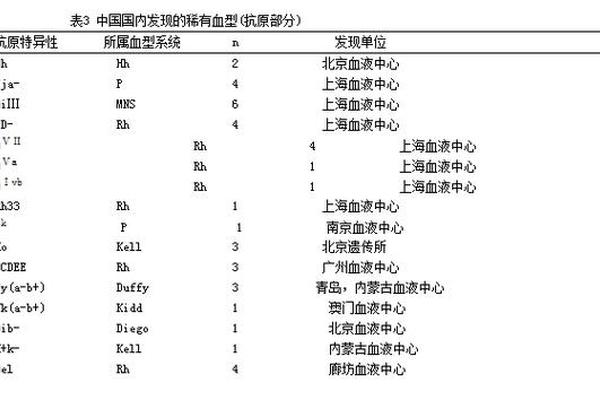

广西南宁曾发生O型血夫妇诞下B型血婴儿的罕见案例,经基因检测发现系Hh/孟买血型系统导致。虽然此类特殊血型系统案例极为罕见,却警示着血型遗传的复杂性。回归常规ABO系统,统计数据显示:父母均为A型血时,子女出现O型血的概率约为6.25%(当父母均为杂合型Ai时)。这种概率随着父母基因型的不同而变化——若父母中一方为纯合型AA,则子女不可能出现O型血。

遗传学家通过数理模型推演发现,在随机婚配群体中,父母均为A型血的情况下,子女O型血的出现概率约为0.7%-1.2%。这个数据看似微小,但在人口基数庞大的国家,意味着每年仍有数万名O型血儿童诞生于A型血家庭。这种统计学结果与临床观察数据高度吻合,进一步验证了遗传规律的可靠性。

医学实践中的验证方法

在临床输血与亲子鉴定领域,血清学检测与基因检测的结合运用为血型遗传研究提供了双重验证。常规交叉配血试验通过检测红细胞表面抗原与血清抗体的反应,可初步判断血型遗传是否符合规律。例如主侧配血试验发现凝集反应时,提示可能存在血型遗传异常。而聚合酶链式反应(PCR)等分子生物学技术,能够直接检测ABO基因的第6、7外显子序列,精确识别AA、Ai等基因型。

值得关注的是,2020年上海某医院接诊的案例显示,一对自认A型血的夫妇经基因检测发现,丈夫实际携带罕见的CisAB基因型。这种特殊基因型可导致子女出现与常规遗传规律不符的血型。此类案例提示,在疑似遗传异常的情况下,必须结合基因检测与血清学检测进行综合判断。

社会认知误区与科学普及

民间普遍存在的"龙生龙凤生凤"朴素认知,往往将血型遗传简单等同于显性特征传递。这种误解导致许多A型血父母对子女出现O型血产生疑虑,甚至引发家庭矛盾。广西案例中,医护人员通过基因科普成功化解了家属对"抱错婴儿"的误会,显示出科学传播的重要性。基因检测技术的普及率数据显示,我国仅15%的医院常规开展ABO基因分型检测,这导致部分基层医疗机构仍依赖传统血清学检测,可能造成0.3%-0.5%的基因型误判率。

针对公众认知误区,医学界建议建立三级科普体系:基础教育阶段融入遗传学知识,医疗机构设置遗传咨询门诊,社区开展基因检测科普讲座。上海市第一人民医院的实践表明,系统的遗传咨询可使血型认知误诊率降低62%。这种多层次的科普干预,有助于消除"血型决定论"等错误观念。

综合遗传学理论与临床实践可见,A型血父母生育O型血后代是符合科学规律的正常现象,其核心机制在于隐性i基因的遗传表达。这一结论不仅修正了公众对血型遗传的片面认知,更为临床输血安全、器官移植配型提供了理论支撑。建议未来研究可向两个方向深入:一是建立基于大数据的中国人ABO基因型地域分布图谱;二是开发快速基因分型检测试剂盒,将检测成本控制在百元以内。随着基因编辑技术的进步,未来或可通过CRISPR-Cas9技术精准修复异常血型基因,为稀有血型患者开辟新的治疗途径。

血型遗传规律的深入研究,既是对生命奥秘的探索,也是维护社会家庭和谐的重要保障。只有将实验室研究成果转化为通俗易懂的科普知识,才能从根本上消除公众疑虑,推动医学遗传学的社会化应用。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的密码,既书写着个体的生命印记,也镌刻着人类文明的科学足迹。