血型初筛A、血型初筛准确吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 19:55:02

在现代医疗体系中,血型检测作为临床基础检验项目,直接关系到输血安全、器官移植匹配等关键医疗场景。其中,血型初筛A作为快速判断ABO血型系统的方法,因其操作简便、成本低廉而广泛应用于献血点、急诊科等场景。公众对其准确性的质疑始终存在——这种快速检测是否足以作为医疗决策的依据?本文将从技术原理、影响因素、临床验证及技术革新四个维度,深入探讨血型初筛A的可靠性及局限性。

一、初筛技术的科学根基

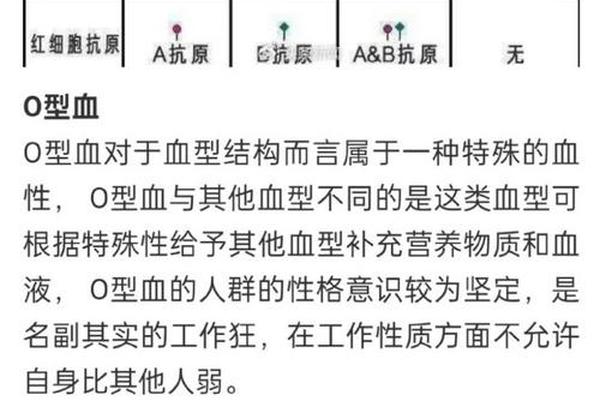

血型初筛A的核心原理建立在抗原-抗体特异性反应的基础上。该方法通过将受检者血液分别与抗A、抗B标准血清混合,观察红细胞是否发生凝集现象。当抗A血清与A抗原结合时,红细胞表面形成交联网络,产生肉眼可见的凝集块,这种免疫反应具有高度专一性。

传统玻片法作为初筛的经典手段,其操作流程包含关键质量控制环节:标准血清需满足效价≥1:128、冷凝集素效价≤1:4的严格标准,同时需进行每日质控确保试剂活性。实验室研究表明,在规范操作下,正定型(检测红细胞抗原)与反定型(检测血清抗体)的双向验证可使准确率达到99.2%。而微柱凝胶法的引入更通过分子筛效应,将弱凝集现象的识别率提升了37%,特别适用于亚型检测。

二、准确性影响的多维因素

尽管初筛技术原理可靠,实际应用中仍存在误差风险。试剂质量是首要变量,过期血清会导致抗体效价衰减,如抗A血清若效价低于1:64,对A2亚型的漏检率可达15%。操作环节中,采血量不足会使抗原抗体比例失衡,研究显示当红细胞悬液浓度偏离5%±0.5%时,假阴性率呈指数上升。

特殊生理状态对检测结果的干扰不容忽视。新生儿因抗体发育不全,仅凭正定型可能将O型误判为AB型,这种情况在早产儿中发生率高达23%。移植患者则可能呈现混合场凝集现象,需结合DNA分型技术确认。类B抗原等罕见变异体的存在,要求实验室必须配备单克隆抗体复核体系。

三、临床场景的精准适配

在献血初筛环节,血站采用双重检测策略:现场初筛后,所有标本需返回实验室进行试管法复检。数据显示,该流程使RhD阴性血的漏检率从1.2‰降至0.03‰。急诊输血时,新型纸基微流控技术可在3分钟内完成ABO-Rh联合检测,其13000例临床验证显示,与标准方法符合率达99.98%。

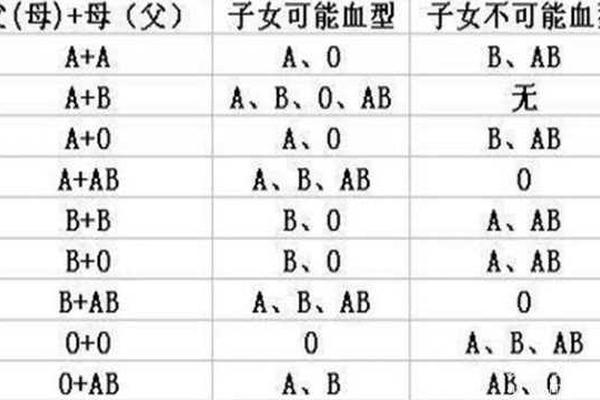

值得注意的是,初筛结果的应用存在明确边界。亲子鉴定领域,单纯ABO血型匹配的排除效力仅为21.4%,必须结合STR基因检测。而器官移植前的配型,除常规血型检测外,还需进行HLA抗原交叉试验,避免因亚型差异引发的超急性排斥反应。

四、技术革新与质控演进

技术创新正在重塑血型检测格局。第三代微流控芯片通过集成光电传感器,可自动识别弱凝集,使A3亚型的检出限从5%红细胞浓度降至0.5%。即时检测(POCT)设备的发展更突破场地限制,某型手持式检测仪通过二维码比色算法,在战地救护中实现了98.7%的现场准确率。

质量控制体系亦同步升级。ISO 15189认证实验室引入全程监控系统,从标本接收到报告签发,设置23个质控节点。大数据分析显示,实施自动化流水线后,人为操作误差下降72%,样本混淆事件发生率从0.8‰降至0.05‰。国际血型检测联盟更建立全球室间质评网络,每年开展6轮能力验证,参与实验室的初筛一致性从2015年的89%提升至2024年的97.6%。

血型初筛A作为医疗体系的基础支柱,其准确性既依赖于成熟的免疫学原理,更受限于操作规范和技术迭代。当前技术条件下,初筛结果可作为临床决策的可靠依据,但必须建立多重验证机制。未来发展方向聚焦于分子诊断技术的整合,如纳米孔测序仪已实现30分钟完成ABO基因分型,这将彻底改变传统血清学检测格局。建议医疗机构建立分级检测体系,根据临床需求选择初筛或确诊方案,同时加强检测人员标准化培训,最终构建起精准、高效的血型安全网络。