a血型吃肉好吗;a型血不能吃肉科学吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 01:02:02

近年来,网络上关于「A型血应少吃肉」的讨论热度不减。这种观点源于美国自然疗法医师彼得·达达莫提出的「血型饮食法」,认为A型血祖先以农耕为生,胃酸分泌不足,肉类消化能力弱,因此需以素食为主。这种将血型与饮食需求直接挂钩的理论,在医学界引发了广泛争议。本文将从科学依据、研究验证、个体差异及医学观点等角度,剖析「A型血不能吃肉」这一说法的合理性。

一、血型饮食法的理论基础存疑

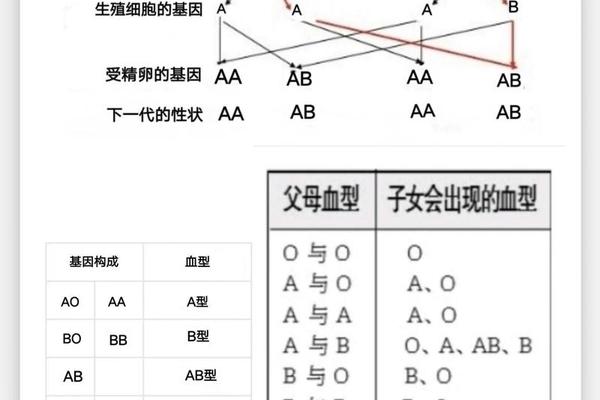

血型饮食法的核心逻辑建立在「血型演化论」之上。达达莫认为,A型血出现于农耕时代,祖先以植物性饮食为主,因此现代A型血人群应延续这一传统,减少肉类摄入。分子进化研究表明,A基因和O基因可能同时出现于人类演化早期,而非如理论所述存在明确的时间顺序。血型抗原系统与消化功能的关联性从未被证实——血型由红细胞表面抗原决定,而胃酸分泌、肠道菌群等消化系统特征更多受基因、环境和生活习惯影响。

更矛盾的是,该理论将数万年前的饮食模式生搬硬套至现代社会。农耕时代人类因食物匮乏可能面临营养不良,而现代人饮食结构复杂多样,盲目模仿原始饮食可能引发营养失衡。例如,A型血人群若完全戒断肉类,可能因蛋白质摄入不足导致免疫力下降,这与健康目标背道而驰。

二、科学研究否定血型与饮食关联

2014年多伦多大学一项纳入1455人的研究最具代表性。结果显示,无论受试者血型如何,采用以蔬菜水果为主的「A型饮食」均能降低体重指数、腰围和胆固醇水平;而坚持高蛋白的「O型饮食」仅对甘油三酯有改善作用。这一发现直接反驳了「血型决定饮食效果」的核心假设,证明健康收益源于饮食结构本身,而非血型匹配度。

进一步分析发现,血型饮食法的「有效性」可能源于巧合。例如,A型饮食强调素食,本质上符合现代营养学推崇的「低饱和脂肪、高纤维」原则,与是否匹配A型血无关。美国医学会期刊2018年研究更明确指出,血型与减肥效果无统计学关联,遵循同一饮食计划的不同血型人群代谢反应高度相似。这些证据共同表明,血型与食物消化能力之间缺乏因果链条。

三、个体差异远胜血型影响

人体对食物的反应受多重因素调控。以乳糖不耐受为例,约65%的亚洲成年人体内乳糖酶活性不足,这与遗传基因相关,但与血型无任何关联。若B型血人群因「理论建议」大量摄入乳制品,反而可能引发腹胀、腹泻等不良反应。同样,A型血人群若存在缺铁性贫血,严格素食可能加重病情,此时适量补充红肉才是科学选择。

环境与生活习惯的影响也不容忽视。四川居民普遍嗜辣,这与气候湿度相关;游牧民族以奶制品为主食,源于畜牧经济模式。若强行用血型框架限制饮食,可能忽视地域文化对饮食习惯的塑造作用。例如,日本A型血人群鱼类摄入量高,并未出现理论预测的消化障碍。

四、医学界呼吁回归科学饮食原则

合肥市第二人民医院刘燕医生指出:「血型饮食法缺乏生理学依据,临床从未将血型作为制定饮食方案的参考指标」。西安交通大学石海丹营养师进一步强调,健康饮食应遵循「鲜、野、淡、杂、低」五大原则:新鲜食材、天然加工、清淡烹调、多样搭配和低温烹饪。中国居民膳食指南建议,每日摄入12种以上食物,每周达25种,通过均衡营养而非血型标签维持健康。

针对特殊人群的饮食需求,医学界更注重个体化评估。例如,高血脂患者需控制胆固醇摄入,糖尿病患者需限制精制碳水,这些调整与血型无关。即使是A型血人群,若患有肌少症或术后恢复期,增加优质蛋白(包括肉类)摄入反而是必要措施。

总结与建议

现有证据表明,「A型血不能吃肉」缺乏科学依据。血型饮食法的所谓效果,本质源于素食结构本身的健康价值,而非血型匹配。盲目遵循该理论可能导致营养失衡,尤其对孕妇、儿童等特殊群体风险更高。

未来研究应聚焦个体化营养学,结合基因检测、代谢特征和肠道菌群分析,而非简单依赖血型分类。对于普通公众,建议参考《中国居民膳食指南》,根据自身健康状况、运动量和饮食习惯灵活调整饮食结构。若对肉类消化存在疑虑,可通过少量尝试、观察身体反应的方式逐步探索适宜摄入量,而非被血型标签束缚选择。

健康饮食的本质是尊重个体差异与科学规律。与其纠结「A型血该不该吃肉」,不如关注食物多样性、烹饪方式及营养均衡——这才是通往健康的可持续路径。