a血型与b血型碰撞概率 为啥不娶A型血女人

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 01:12:02

血型作为人类生理特征的重要标记,其遗传规律和医学意义早已被科学验证,却在社会文化中被赋予诸多非理性的联想。近年来,关于“A型与B型血型碰撞概率”及“不娶A型血女性”的讨论频繁出现在婚恋话题中,这种将血型与婚姻选择强行关联的现象,既折射出公众对遗传学的认知偏差,也暴露出血型伪科学在社会心理中的深层渗透。本文将从遗传学机制、医学风险、文化偏见三个维度,结合权威研究数据,系统剖析此类观点的科学性与社会性本质。

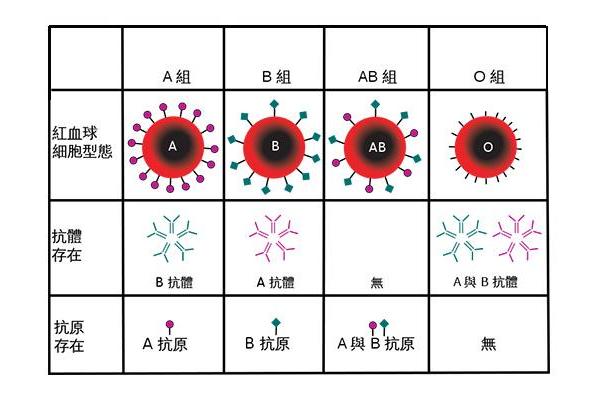

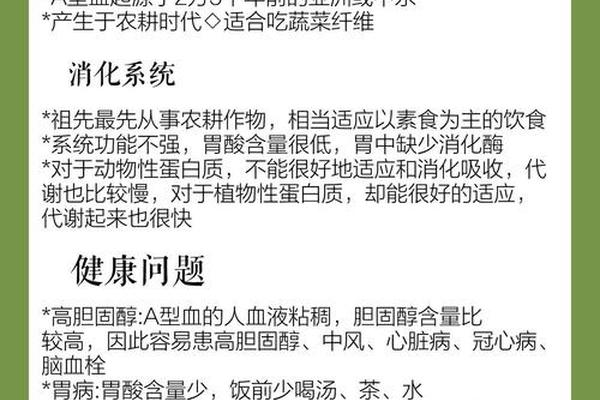

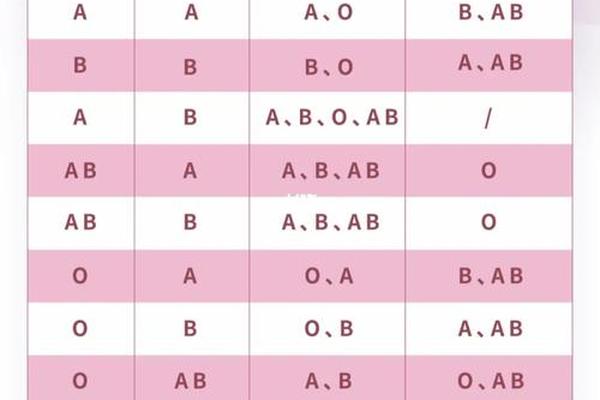

一、血型遗传的生物学规律

ABO血型系统由9号染色体上的等位基因决定,A、B为显性基因,O为隐性基因。当A型(AA或AO基因型)与B型(BB或BO基因型)婚配时,子女可能的血型组合包括A、B、AB、O四种,概率分别为37.5%、37.5%、12.5%、12.5%。这种遗传多样性源于基因重组过程中的随机分配,与父母性格或命运并无关联。例如,父母分别为AO和BO基因型时,子代出现AB型的概率仅为25%,这一概率完全遵循孟德尔遗传定律。

部分观点将“血型碰撞”曲解为生理排斥,实则混淆了血型遗传与免疫反应的概念。真正需要警惕的是母婴血型不合导致的溶血风险,但这主要涉及Rh血型系统而非ABO系统。据统计,ABO血型不合引发的新生儿溶血病发生率不足0.6%,且90%以上可通过光照疗法治愈。医学界早已明确,ABO血型差异本身不会对婚姻生育构成实质障碍。

二、ABO溶血风险的科学解读

在ABO血型组合中,O型女性与非O型男性结合时,胎儿可能因继承父亲抗原而诱发母体产生IgG抗体,这类抗体可通过胎盘引发新生儿溶血。然而A型女性与B型男性的组合中,由于母体天然存在抗B抗体(IgM型),其分子量较大无法穿透胎盘屏障,因此胎儿溶血风险极低。日本输血学会2023年研究显示,A型母亲与B型父亲的子代溶血发生率仅为0.03%,远低于O型母体的1.2%。

所谓“血型碰撞导致生育风险”的论点,本质是对免疫学机制的误读。现代产前检测技术可通过抗体效价监测、超声多普勒等手段,在孕16周前评估溶血风险。即便发生罕见病例,换血疗法成功率也高达98%。将此类可控的医学问题夸大为婚姻禁忌,既违背科学,也加剧社会焦虑。

三、血型偏见的心理社会学溯源

血型性格论起源于1927年日本学者古川竹二的伪科学理论,其将A型血描述为“刻板固执”、B型血为“散漫多变”等标签化特征。这种学说在东亚文化圈经媒体炒作形成集体潜意识,韩国2019年婚恋调查显示,34%受访者承认会考虑对方血型。这种认知偏差实质是社会心理学中的“确认偏误”——人们更倾向关注符合预设观念的事例,而忽视反证。

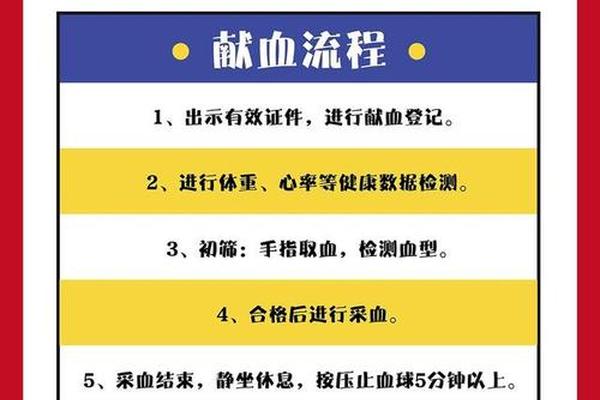

针对血型歧视的实证研究更具说服力。成都3366名献血者的艾森克人格测试显示,ABO血型与神经质、内外向等性格维度无统计学相关性(P>0.05)。台湾大学2020年追踪研究进一步证实,夫妻血型组合与离婚率、家庭满意度等指标不存在显著关联。这些研究共同揭示:将婚姻质量归因于血型,无异于用占星术决定人生轨迹。

四、科学婚恋观的建构路径

破除血型迷信需多维度发力。医学教育层面应加强血型知识的科普,明确ABO系统仅决定红细胞表面抗原,与性格、命运无因果关系。社会政策层面可借鉴日本2015年实施的《血液型差別禁止条例》,禁止用人单位收集血型信息。个体认知层面则需培养批判性思维,理解婚姻本质是价值观、情感契合度等复杂因素的综合作用。

未来研究应关注文化传播学视角,分析社交媒体如何放大血型偏见。2024年中国互联网健康信息调查显示,72%的血型相关文章存在科学谬误。建议建立医学专家-媒体协作机制,通过算法优化优先推送权威机构发布的血型科普内容,从信息源头上遏制伪科学传播。

血型差异本是自然选择的生物多样性体现,将其异化为婚恋禁忌既缺乏科学依据,也违背人文精神。从遗传学角度看,A型与B型的结合遵循既定遗传规律;从医学角度论,相关健康风险完全可控;从社会学维度观,血型偏见反映的是群体认知缺陷而非客观真理。在基因编辑技术突飞猛进的今天,我们更应以理性态度对待生命的基本密码,让婚恋选择回归情感本质,而非困囿于血液中的抗原类型。