a血型与ab血型的人后代的血型;ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 19:53:02

在人类生物学研究史上,ABO血型系统始终是理解遗传规律的重要窗口。当A型血(IAi或IAIA)与AB型血(IAIB)的个体结合时,其后代可能呈现的血型组合蕴含着孟德尔遗传定律的精确表达。与此AB型血被称为"贵族血"的现象,则交织着医学特性、文化想象与群体心理的多重维度。这两个看似独立的话题,实则共同揭示了血型在生物进化与社会认知中的复杂地位。

遗传法则的精密演绎

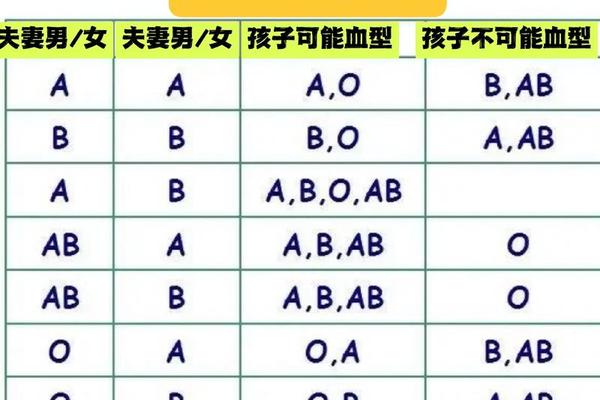

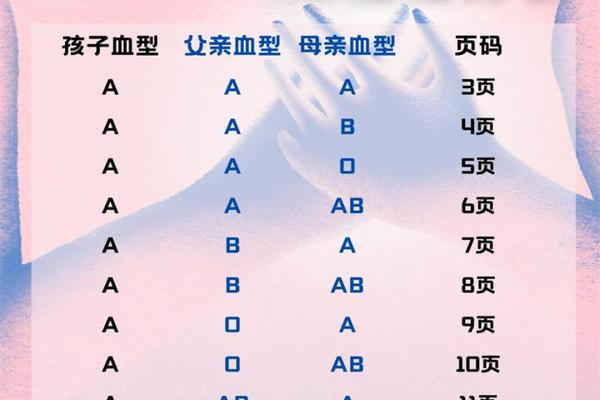

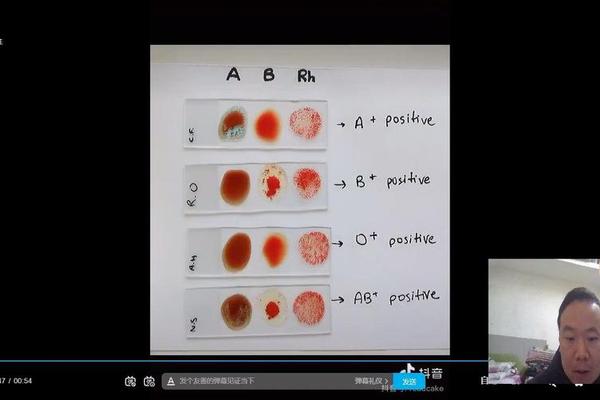

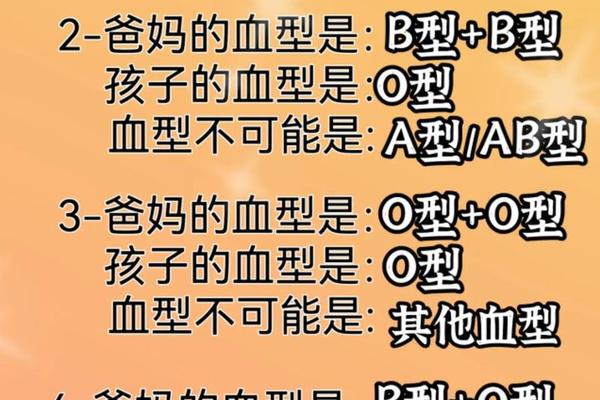

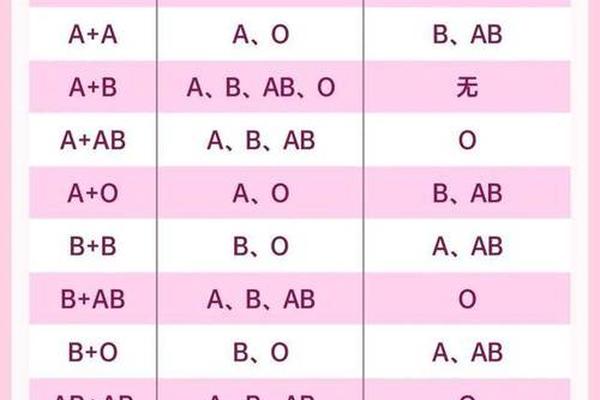

从遗传学角度分析,A型与AB型父母的基因组合遵循严格的显隐关系。A型血个体的基因型可能为IAi或IAIA,而AB型必然携带IAIB基因。根据网页58的遗传模型,当IAi型A血与IAIB型AB血结合时,子代将有25%概率获得IAIA(A型),25%概率IAi(A型),25%概率IAIB(AB型),25%概率IBi(B型)。若A血型为IAIA纯合体,则子代将100%携带IA基因,表现为A型(50% IAIA)或AB型(50% IAIB)。

这种遗传规律在临床实践中具有重要价值。例如当父母血型组合出现意料之外的子代血型时(如A+AB组合诞下O型婴儿),即可判定存在基因突变或非生物学亲缘关系。网页58中的遗传概率表格显示,在A(AO)与AB的配对中,子代出现B型血的可能性达25%,这打破了过去民间"AB型父母不可能生育O型子女"的认知误区。

"贵族血"标签的多维建构

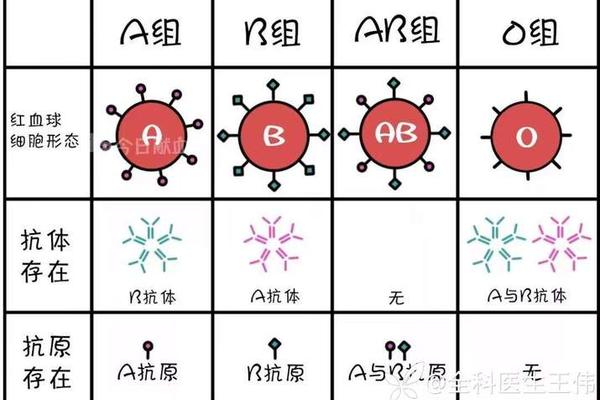

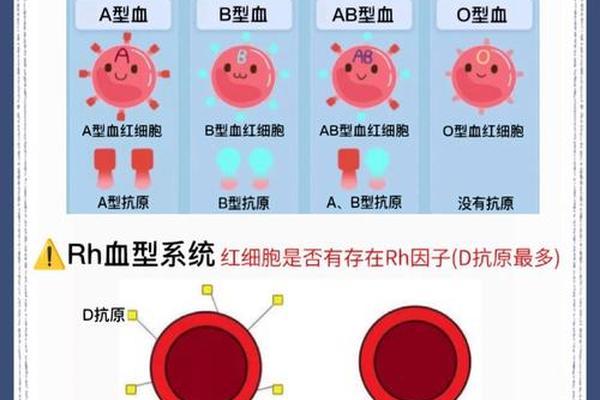

AB型血仅占全球人口的4-10%,这种生物学上的稀缺性构成了"贵族"称谓的物质基础。在输血医学中,AB型血清不含抗A、抗B抗体,可接受所有血型的红细胞输入,这种"万能受血者"特性(虽现代医学已严格限制异型输血)赋予其特殊的临床地位。网页33中江苏省第二中医院专家的解释强调,AB型在紧急输血时的广泛兼容性,确实降低了溶血反应风险。

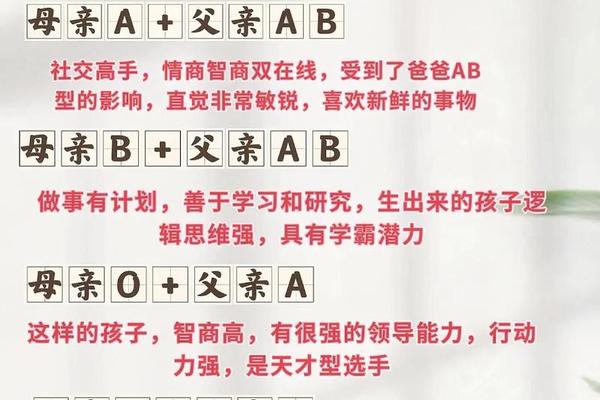

文化想象则进一步强化了这种特殊性。日本民间将AB型与聪慧、敏感等特质关联,欧洲中世纪文献中曾将稀有血型与王室血统神秘化。值得关注的是,网页63指出20世纪某些地区将AB型人群的创造力、抗压能力与精英阶层特征相联结,这种社会心理投射使"贵族"符号超越了医学范畴。但需要清醒认识的是,这些关联缺乏严谨的科学研究支持,更多反映的是群体认知偏差。

科学认知与文化迷思的辩证

现代分子生物学研究揭示了AB型形成的进化轨迹。网页58显示,ABO基因在9号染色体上的突变始于百万年前,而AB型作为最晚出现的血型,其抗原多样性可能增强了人类对病原体的适应能力。日本学者山本团队1990年对ABO基因DNA结构的解析,证实了糖基转移酶活性差异决定抗原表达。这种进化优势或许解释了网页60所述AB型人群的较强免疫力现象。

但将生物学特性等同于社会阶层属性,显然陷入了本质主义误区。网页67提到,所谓"贵族血"的生理优势如消化系统强健等,在群体统计学层面并无显著证据支持。更值得警惕的是,历史上德国曾利用血型理论进行种族主义宣传,这种科学被意识形态扭曲的教训警示我们:对血型特性的讨论必须严格限定在医学范畴。

未来研究的可能方向

在遗传学层面,需要建立更大规模的血型-基因型数据库,特别是对A亚型(如A1/A2)与AB型结合的遗传规律进行细化研究。临床医学应继续深化对AB型输血安全阈值的量化分析,网页33提到的抗体稀释理论需要更多循证医学数据支撑。文化研究领域则可探讨不同文明对血型符号的建构机制,例如比较东亚"血型性格说"与欧洲"体液学说"的认知差异。

从公共卫生角度,应当加强血型知识的科普教育,既要纠正"B型血抗癌"(网页35)、"AB型贵族优越论"等伪科学观念,也要充分利用血型遗传规律进行亲子鉴定、疾病易感性研究等实际应用。唯有将血型研究回归科学本位,才能使其真正服务于人类健康事业。

当A型与AB型的基因在减数分裂中悄然组合,当"贵族血"的传说在文化长河里流转沉淀,我们看到的不仅是遗传密码的精妙,更是人类认知世界的复杂图景。血型系统作为自然选择的杰作,既编码着生命延续的密钥,也映射着文明进程的倒影。在科学与人文的交叉点上,或许我们终将理解:真正的"贵族"特质,不在于血液中的抗原类型,而在于对生命奥秘永不停息的探索精神。