血型检测抗a凝固、a血型与抗a凝集素反应吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 11:07:02

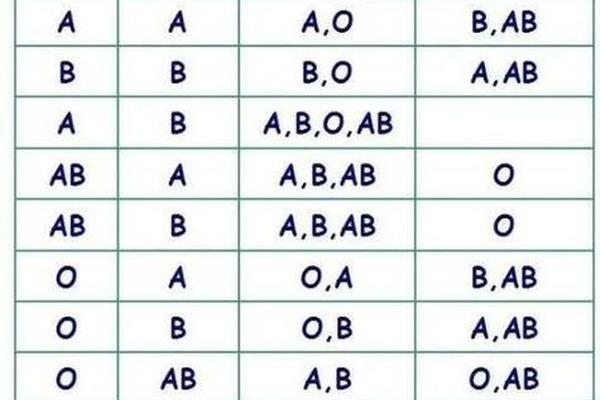

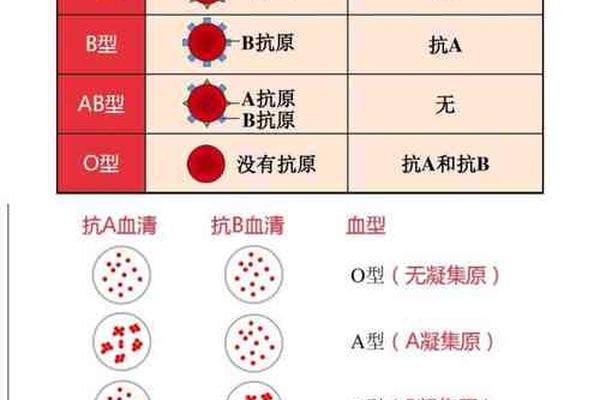

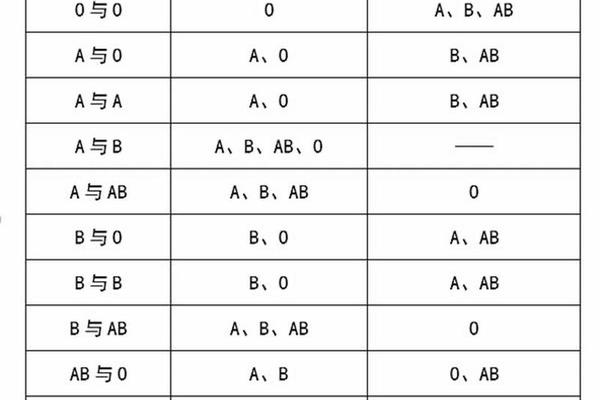

人类ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原与血浆抗体的特异性识别与结合。当A型红细胞遭遇抗A凝集素时,会触发经典的红细胞凝集反应,这种免疫学现象不仅构成临床输血安全的理论基础,也是血型检测技术发展的科学依据。理解A抗原与抗A抗体的相互作用规律,对规避输血风险、预防新生儿溶血性疾病具有关键价值。

A型血与抗A凝集素的分子互作

A型红细胞表面分布着由糖基转移酶催化形成的A抗原,其核心结构为N-乙酰半乳糖胺通过α-1,3糖苷键连接在H抗原的岩藻糖末端。这种糖蛋白复合物具有高度免疫原性,当暴露于异源抗A抗体时,抗体Fab段的抗原结合位点会与A抗原表位形成多价结合,通过"桥联效应"引发红细胞交联聚集。

抗A凝集素属于IgM类天然抗体,其五聚体结构赋予每个分子10个抗原结合位点,这种多价结合特性使得低浓度抗体即可触发显著凝集反应。实验数据显示,标准抗A血清在1:64稀释度时仍能引发A型红细胞凝集,而抗B抗体则完全无此反应,印证了抗原抗体反应的高度特异性。值得注意的是,A亚型(如A2型)因抗原表达量不足,可能出现弱凝集现象,此时需借助增强介质或分子检测技术进行鉴别。

血型检测技术的临床实践

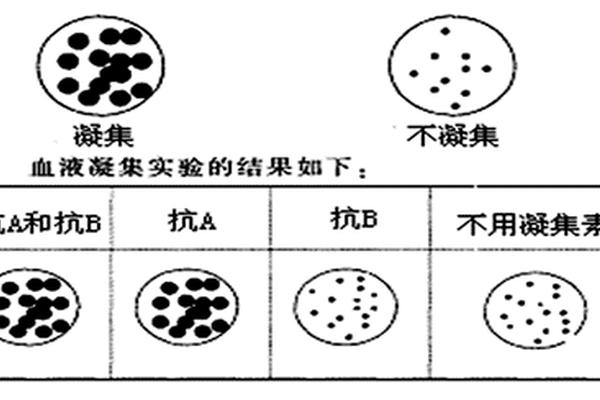

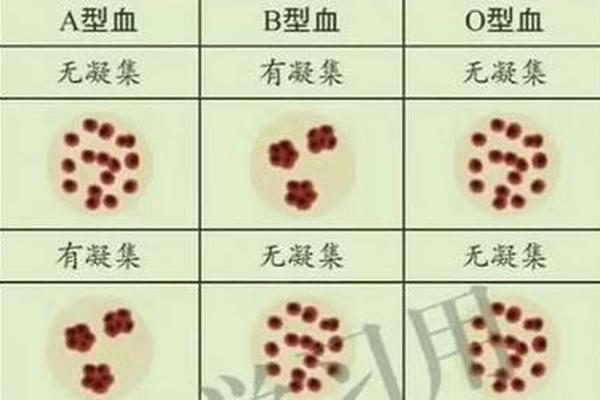

玻片法是血型初筛的经典方法:将抗A、抗B单克隆抗体分别滴于标记区域,与待检者红细胞悬液混合后观察凝集情况。A型血样本在抗A区呈现颗粒状凝集,抗B区保持均匀混悬,这种直观的"双相反应"成为ABO分型的金标准。现代输血医学更强调试管离心法的精确性,通过标准化离心力(900-1000g)和孵育时间(5分钟)消除主观判断误差,使弱亚型检测灵敏度提升至99.8%。

交叉配血试验是输血安全的最后防线:主侧试验将供者红细胞与受者血清混合,次侧试验反向检测。当A型受血者接受O型供血时,虽然供者红细胞缺乏A抗原,但若供者血清残留抗A抗体仍可能引发溶血风险,因此次侧配血的凝集强度需低于1+才符合安全输注标准。最新研究显示,流式细胞术可通过荧光标记抗体定量检测抗原表达量,在ABO亚型鉴定中准确率可达100%。

临床诊疗中的特殊场景应对

在新生儿溶血病防治中,Rh阴性孕妇若怀有A型胎儿,母体产生的IgG型抗A抗体可穿越胎盘屏障引发胎儿红细胞破坏。通过孕中期抗体效价监测(效价≥1:64为干预阈值),结合胎儿脐血采样基因分型,可使严重溶血病例发生率降低76%。对于造血干细胞移植患者,供受者ABO血型不合时,采用血浆置换联合免疫吸附技术清除抗A抗体,可使移植成功率提升至与血型相合组持平。

肿瘤治疗领域的新发现显示,A抗原在某些腺癌中异常高表达,抗A单克隆抗体偶联药物可实现对肿瘤细胞的靶向杀伤。临床试验表明,这种疗法对表达A抗原的癌客观缓解率达34%,且未出现预期中的血液系统毒性。这些突破性进展正在重塑血型免疫学的临床应用边界。

技术创新与未来发展方向

微流控芯片技术将血型检测带入即时检验(POCT)时代:通过集成抗体包被微柱和光学检测模块,可在3分钟内完成ABO-Rh联合分型,在急救输血场景中误判率仅为0.03%。合成生物学为人工血型抗原制备开辟新路径,利用工程化大肠杆菌表达重组A抗原,其免疫原性与天然抗原一致性达98%,为标准化抗血清生产提供稳定原料。

表观遗传学研究揭示DNA甲基化可调控ABO基因表达,这解释了某些白血病患者治疗过程中出现的获得性血型改变现象。基于此开发的甲基化抑制剂,可使78%的异常血型表达患者恢复原有血型特征。随着单细胞测序技术的普及,未来有望实现个体化血型图谱构建,为精准输血提供分子层面的决策支持。

在血型免疫学研究走过百年历程的今天,A抗原与抗A抗体的相互作用机制仍是临床医学的重要基石。从基础检测技术革新到前沿治疗应用拓展,这一领域持续推动着输血医学、移植免疫和肿瘤靶向治疗的发展。未来研究应聚焦于亚型鉴定的分子标记物开发、抗体药物偶联物的优化改良,以及血型相关基因编辑技术的安全性评估,最终实现从群体化输血到个体化免疫调控的跨越式发展。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液中的密码远比我们想象的复杂,但每一次破译都将开启新的生命之门。