什么血型可以给a(a血型的人性格)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 11:47:02

在东亚文化中,A型血常被贴上“完美主义”“谨慎保守”等标签,甚至成为婚恋、职场中的隐性评判标准。这种观念源于日本学者古川竹二1927年提出的“血型性格论”,此后通过通俗读物与社交话题渗透至大众认知。血型与性格的关联是否具备科学依据?其背后是文化建构还是生理规律?本文将从性格特征、文化视角、科学争议三个维度,系统解析A型血性格的复杂面向。

一、传统认知中的A型血性格画像

在血型性格论的框架下,A型血人常被描述为“隐忍的完美主义者”。他们具有强烈的责任感与自我约束力,倾向于将事务细节打磨至极致。例如,搜狐网的分析指出,A型血人“像冬天一样隐忍,默默做事积蓄力量”,常通过长期努力达成目标。知乎用户的研究进一步补充,这类人重视逻辑与计划性,倾向于规避风险,在团队中扮演可靠执行者的角色。

这种性格的另一面是敏感与焦虑。百度健康资料显示,A型血人对外界评价高度在意,容易因压力产生紧张情绪,甚至陷入自我怀疑。日本学者续金健的研究也提到,A型血群体在追求完美的过程中常积累心理负担,导致“隐藏见解”以维持表面和谐。这种内外矛盾的性格特质,使其既被赞誉为“细致可靠”,又被批评为“优柔寡断”。

二、血型性格论的文化建构路径

血型性格论的流行与日本社会的文化土壤密不可分。20世纪初,日本正处于现代化转型期,亟需建立一套新的社会分类体系。古川竹二的学说恰好将传统宿命论与现代科学话语结合,将复杂人性简化为“血液分类”,迅速获得大众共鸣。例如,A型血被赋予“团队精神”“集体主义”等标签,与日本企业推崇的忠诚文化高度契合。

这种理论还通过媒介传播形成自我强化机制。《血型君》将不同血型拟人化,A型角色常被塑造成“一丝不苟的上班族”;中国社交媒体中,“A型血适合当会计”“O型血适合创业”等话题持续发酵。心理学研究指出,此类文化符号可能引发“心理暗示效应”——个体主动向血型标签靠拢,最终形成“预言自证”。例如,一名自认A型血的人可能刻意强化细致特质,而忽视自身其他性格潜能。

三、科学视角下的争议与反思

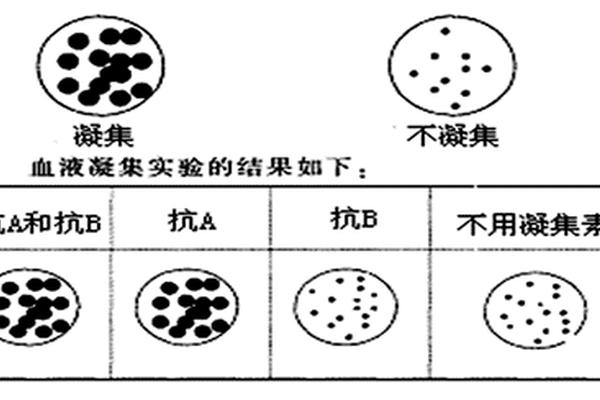

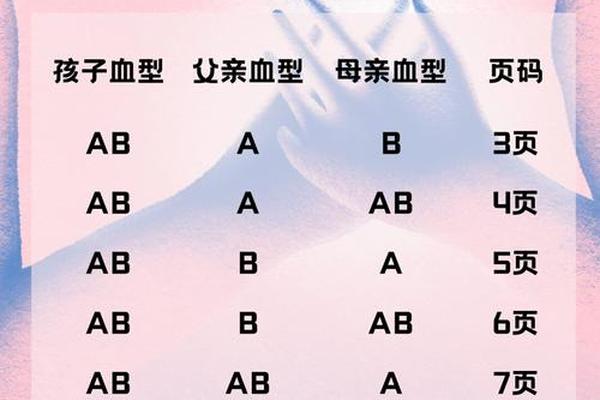

尽管血型性格论风靡近百年,科学界始终未找到其生物学基础。2014年《日本心理学杂志》对超10万人的调查显示,血型与性格特质无统计学相关性;2016年美国研究也得出相同结论。遗传学研究表明,ABO血型基因仅控制红细胞表面抗原,与神经递质分泌、大脑结构无关,更无法解释性格形成机制。

部分学者尝试从社会学角度解释其流行原因。方舟子指出,血型分类具有“伪科学”特征:既借用了医学术语,又保持模糊描述以适应多种解释。例如“A型血敏感”既可指向情绪波动,也可指向观察力敏锐,这种宽泛性使受众容易找到“符合自身经历”的例证。血型作为显性遗传特征,比星座、生肖更具“客观性”,进一步强化了其可信度。

A型血性格的标签化认知,本质是文化叙事与个体经验的杂糅产物。尽管缺乏科学依据,其社会影响仍不容忽视——从日本企业的招聘偏好到中国青年的社交话题,血型论已渗透至现实决策层面。未来研究需关注两方面:一是通过跨文化比较,揭示血型标签在不同社会语境中的功能差异;二是探索如何引导公众理性看待生理特征与性格的关系,避免刻板印象对个体发展的限制。

对于普通读者而言,与其依赖血型标签定义自我或他人,不如以开放态度接纳性格的流动性。正如心理学家汤米达所言:“性格是遗传、环境与自我塑造的共同作品,单一符号无法承载人性的复杂光谱。” 在理解A型血性格的传统描述时,我们既要承认其文化研究价值,也需警惕简化论思维对个体独特性的消解。