a血型饮食结构_各种血型的饮食原则

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 14:29:02

自20世纪90年代美国自然疗法医师彼得·达达莫提出“血型饮食法”以来,关于ABO血型与饮食关系的讨论便持续引发关注。该理论主张人类血型与祖先的生存方式存在基因关联,因此A型血应多食谷物与植物性食物,B型血适合乳制品与肉类,O型血需高蛋白饮食,而AB型血则需兼顾素食与少量动物蛋白。这类观点将血型作为个体化营养的生物学依据,在社交媒体与健康领域形成广泛传播。

然而医学界对此存在显著分歧。多伦多大学2014年针对1455名受试者的研究显示,不同血型人群遵循推荐饮食后,健康指标的变化与血型并无统计学关联。例如A型血采用素食虽能降低胆固醇,但同效果在其他血型中同样存在。英国饮食协会更将其与“酸碱体质论”并列,列为应避免的伪科学饮食法。这种争议性提示我们需以科学视角重新审视血型与营养的关系。

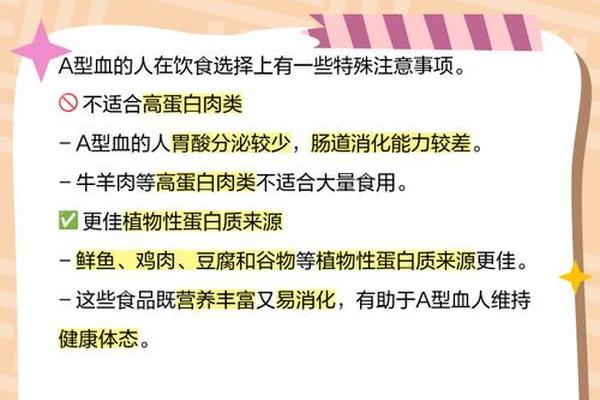

二、A型血饮食主张的剖析

支持者认为A型血源于农耕文明祖先,消化系统更适应谷物与蔬菜。推荐食谱包括糙米、深海鱼及西兰花等,限制红肉摄入以降低心血管风险。这类建议的理论依据在于A型血人群血液粘稠度较高,需通过膳食纤维调节血脂代谢。

但临床数据显示矛盾结果。上海交通大学25年队列研究发现,A型血胃癌发病率比其他血型高12%,而胃癌发生与幽门螺杆菌感染、腌制食品摄入的相关性远高于血型本身。挪威营养学会指出,A型血饮食法本质上是通过限制热量实现健康效益,与血型无因果关系。这提示所谓“适配饮食”可能仅是低脂高纤膳食的普遍益处。

三、其他血型饮食原则的科学审视

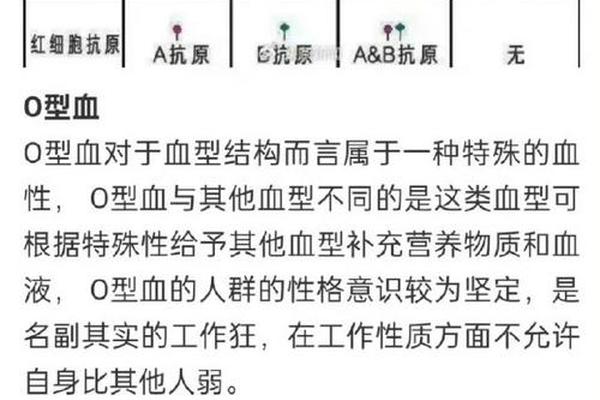

O型血饮食法推崇动物蛋白为主的“原始人饮食”,认为其胃酸分泌旺盛适合消化肉类。但研究显示O型血人群消化道溃疡发生率是其他血型的1.5-2倍,过量红肉反而增加炎症风险。AB型血建议补充维生素C的理论基础是其胃酸偏低,但临床试验表明每日超过1000mg的剂量可能引发胃肠不适。

B型血饮食的争议更具代表性。虽然推荐摄入乳制品,但全球约65%的B型血个体存在乳糖不耐受基因变异。2015年《糖尿病学》研究更发现B型血糖尿病风险比其他血型高21%,可能与代谢调控基因相关而非饮食结构。这些数据揭示血型饮食法忽视了个体基因多态性与环境因素的复杂交互。

四、超越血型的营养科学原则

现代营养学强调基于循证医学的普适性原则:①食物多样性,每日摄入12种以上食材;②营养素均衡,碳水占比50%-65%、蛋白质10%-15%;③控制加工食品与添加糖摄入。这些原则在《中国居民膳食指南》与《美国2020-2025膳食指南》中均有系统阐述,其有效性已获全球队列研究证实。

个体化营养应建立在代谢特征、肠道菌群、运动量等多元指标上。例如通过基因检测发现乳糖酶活性,比单纯依据血型制定饮奶方案更具科学性。哈佛大学建议采用“餐盘法则”:1/2果蔬、1/4全谷物、1/4优质蛋白,这种可视化工具比血型分类更易执行。

五、血型与疾病的关联再探讨

尽管血型不能指导饮食,但其与疾病风险存在微弱相关性值得关注。A型血中风风险较O型高16%,可能与凝血因子差异有关;O型血幽门螺杆菌易感性可能源自红细胞表面抗原特性。但这些关联的临床意义有限,AHA建议通过血压控制、等标准化干预降低疾病风险,而非调整血型饮食。

在癌症领域,AB型血肝癌风险升高42%的发现提示血型可能作为生物标志物,但具体机制仍需分子生物学研究。未来或可探索血型抗原与免疫微环境的相互作用,而非简单归因于饮食选择。

总结与建议

现有证据表明,血型饮食理论缺乏严谨科学支撑,其效果可能源于膳食结构优化带来的普遍健康效益。个体营养方案应基于代谢特征、生活方式及临床指标制定,参考WHO平衡膳食建议而非血型分类。建议公众:①每日摄入25种以上食物,增加全谷物与深色蔬菜;②采用地中海饮食或DASH饮食等循证模式;③通过基因检测实现精准营养。未来研究需在分子层面解析血型抗原的生理功能,而非停留于表象关联。

正如《柳叶刀》2019年全球疾病负担报告所指,饮食风险因素的标准化评估应包含钠摄入、全谷类不足等明确指标。将复杂营养问题简化为血型决定论,可能掩盖真正的健康风险因素。在追求个体化营养的时代,我们更需要以科学理性破除健康迷思。