a a会是什么血型;血型a和a+有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 14:52:02

人类对血型系统的探索始于20世纪初,奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳发现ABO血型系统后,血液的奥秘逐渐被揭开。在临床实践中,"A型血"和"A+型血"这两个概念常被混淆,其差异不仅涉及抗原特性,更与遗传规律、输血安全及疾病易感性等密切相关。本文将从遗传机制、分类标准、临床意义等维度解析这两个概念的本质区别,并探讨相关医学应用中的核心问题。

遗传学基础与血型决定机制

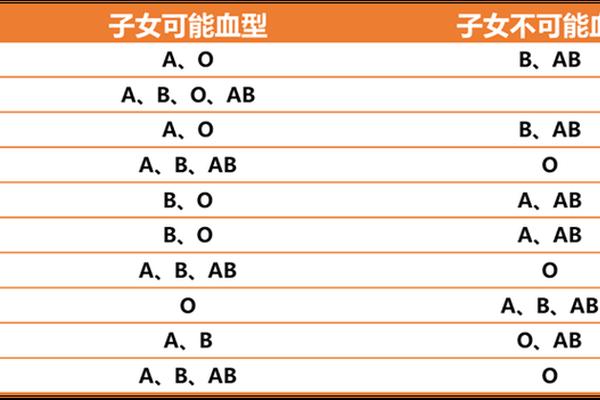

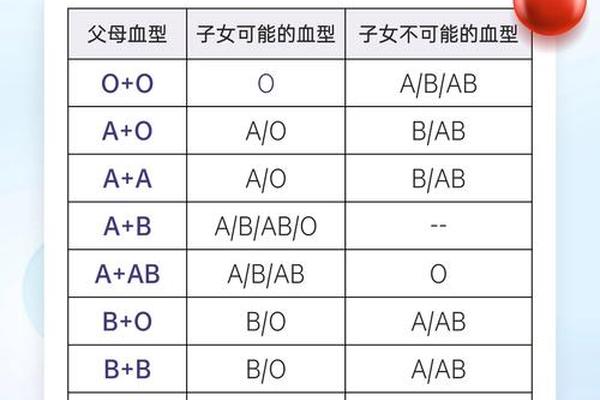

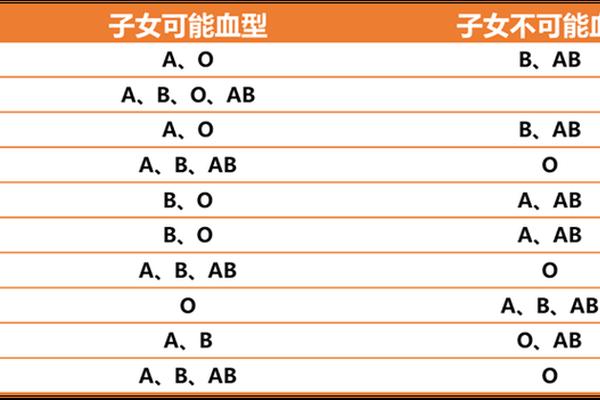

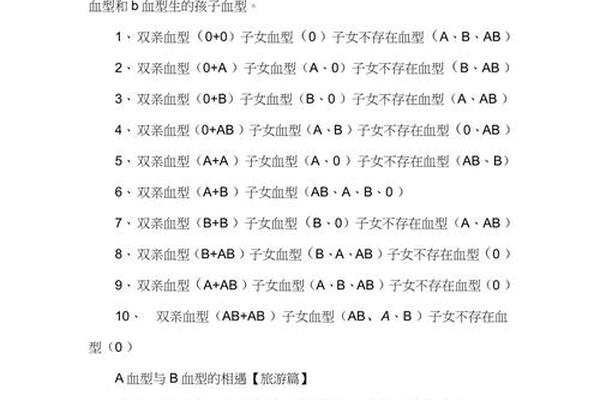

ABO血型系统由A、B、O三个等位基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当父母双方均为A型血时,可能的基因组合为AA或AO。根据孟德尔遗传定律,子女的血型概率为:若父母基因型均为AA,则子女100%为A型;若一方为AA、另一方为AO,子女有50%概率为AA型,50%为AO型;若双方均为AO型,则子女出现A型的概率为75%,O型概率为25%。这种遗传规律解释了为何A型血父母可能生育O型血子女,但需注意存在孟买血型等特殊遗传变异可能打破常规规律。

在血型抗原的表达层面,A型血的红细胞表面携带A抗原,其分子结构由H抗原经N-乙酰半乳糖胺转移酶修饰形成。这决定了A型血血清中天然存在抗B抗体,使其只能接受A型或O型血液输入。而"A+"中的"+"符号属于Rh血型系统,表示红细胞表面存在D抗原,与ABO系统属于不同的分类维度。

ABO与Rh系统的双重分类

临床血型报告中的"A+"实际包含双重信息:前半部分"A"属于ABO系统分类,后半部分"+"属于Rh系统分类。ABO系统通过A/B抗原差异划分四大基础血型,而Rh系统则依据D抗原存在与否分为阳性(+)和阴性(-)。这种双重分类的必要性源于医学实践:约85%人群为Rh阳性,但Rh阴性个体若输入阳性血液可能引发严重溶血反应,特别是在多次输血或妊娠过程中。

具体到A+型血,其生物学特征表现为:红细胞同时携带ABO系统的A抗原和Rh系统的D抗原,血清中含抗B抗体但不含抗D抗体。与A-型血相比,A+型在输血兼容性上更具优势,因其可接受A+、A-、O+、O-四种血型,而A-型仅能接受A-和O-。这种差异导致A-型血液在血库中常被列为稀缺资源。

临床实践中的核心差异

在输血医学领域,A型与A+型的区别直接影响治疗方案选择。A型血作为ABO系统的类别概念,包含A+和A-两个亚型。若患者为A+型,既可接受同型血液,也可接受O+型作为应急选择;但若患者为A-型,则必须严格匹配Rh阴性血液,否则可能因抗D抗体引发致命性溶血反应。这种风险在育龄女性中尤为突出,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,可能产生抗D抗体威胁后续妊娠。

新生儿溶血病的预防更凸显两类血型差异的重要性。当A型Rh阴性母亲孕育A型Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原可能刺激母体产生免疫应答。这与ABO系统溶血主要发生在O型母亲与非O型胎儿的情况不同,Rh系统溶血通常症状更严重且需抗体筛查干预。

人群分布与进化背景

全球范围内,A型血在不同种族中的分布呈现显著差异:欧洲白种人占比约40%,亚洲人群约27%,美洲原住民则不足10%。Rh阳性血型在多数人群中占85%以上,但中国汉族人群中Rh阴性比例仅0.3%-0.4%,这使得A-型成为极其稀缺的血型资源。进化生物学研究提示,ABO血型多态性可能与病原体选择压力相关,例如A型抗原对某些霍乱弧菌易感性较低,这可能是其在某些地区高频分布的原因。

值得关注的是,现代分子生物学发现ABO基因不仅表达于红细胞,还在血管内皮、消化道上皮等组织存在,这为解释血型与疾病关联提供了新视角。例如A型血人群被观察到更高的胃癌发病风险,可能与A抗原影响幽门螺杆菌定植有关。这类研究正在拓展传统血型概念的医学外延。

认知误区与科学争议

公众对血型存在诸多误解,如某些养生理论宣称"A型血应遵循特定饮食",但大规模研究证实这些说法缺乏科学依据。2014年加拿大学者对1500人进行的营养基因组学研究显示,所谓"A型血饮食"的健康效益实为素食本身的优势,与血型无关。另一个常见误区是将Rh阳性等同于"优质血液",事实上这只是抗原表达的差异,并无优劣之分。

在学术领域,血型功能仍是待解之谜。虽然已知ABO抗原影响输血相容性和部分疾病易感性,但其进化意义尚未明确。有假说认为血型多态性是人类应对多样化病原体的进化策略,但具体机制仍需验证。这些科学争议提示,血型研究仍存在广阔的探索空间。

本文系统解析了A型血与A+型血在遗传机制、抗原特性及临床应用中的核心差异。正确理解ABO与Rh双重分类体系,对保障输血安全、预防新生儿溶血病具有重要意义。随着精准医学发展,血型研究正从简单的抗原分类转向分子机制探索,未来可能揭示血型与免疫调控、疾病治疗等更深层的关联。建议公众通过正规医疗机构获取血型信息,摒弃非科学传言,同时支持血型基础研究,推动个体化医疗进步。