a型和a型生的孩子是什么血型-父母A型血我却是O型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 01:32:02

在传统认知中,父母的血型往往被视作预测子女血型的“生物学密码”。当一对A型血父母诞下O型血孩子时,这种看似违背遗传规律的案例却引发了对生命科学的深层思考。人类ABO血型系统的复杂性远超表象,基因的隐性传递、稀有血型的存在,甚至是医学检测的局限性,都可能成为破解这一谜题的关键线索。

ABO血型的遗传学基础

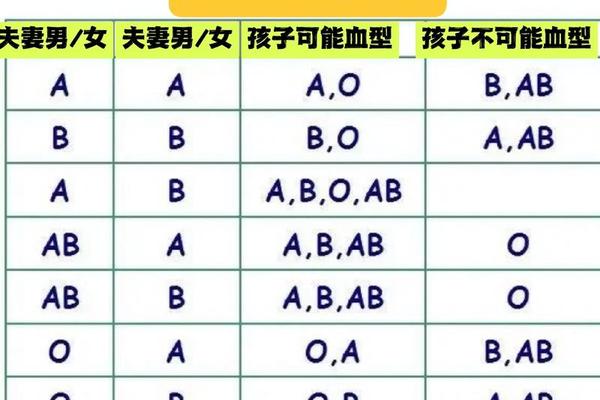

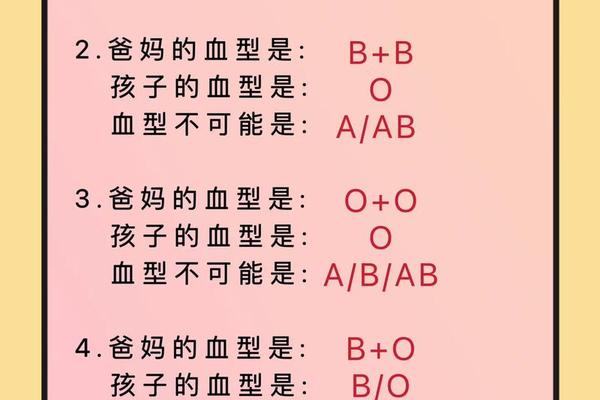

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型为BB或BO,O型则为ii,而AB型是IA与IB的共显性组合。当父母均为A型血时,若基因型均为AO,子女将有25%概率遗传到两个隐性O基因,表现为O型血。

这种现象被称为隐性基因的“再显性”。例如,湖南益阳的秦先生夫妇均为A型血,但基因检测显示两人均为AO型,因此其子出现O型血完全符合遗传规律。这提示着,血型表型(如A型)与基因型(如AO)的差异,是理解血型遗传悖论的核心。

特殊血型的干扰因素

孟买血型(伪O型)的存在可能颠覆常规认知。这类人群的红细胞缺乏H抗原,普通检测会误判为O型,但其ABO基因实际可能携带A或B型基因。例如,某医院案例中,看似O型血的母亲实为孟买血型携带者,最终诞下A型血婴儿。

类孟买血型则表现为H抗原部分缺失,导致ABO抗原弱表达。2022年福建某医院发现一例类孟买Bmh型患者,其血型正反定型矛盾,看似O型的母亲与A型丈夫竟育有AB型与B型子女。这类稀有血型在中国东南沿海地区相对多见,发生率仅约十万分之一,其鉴定需通过H抗原检测及唾液分泌物分析。

医学检测的局限性

常规血型检测依赖抗原-抗体反应,但操作误差可能导致误判。深圳曾发生轰动案例:AB型父亲与O型母亲诞下AB型新生儿,最终基因测序发现父亲携带罕见的B(A)嵌合基因,其单条染色体同时表达B型与A型抗原。这提示,当血型遗传出现异常时,需采用分子生物学手段进行基因测序。

疾病状态可能改变血型表达。白血病患者或造血干细胞移植受者的红细胞抗原可能暂时消失,导致检测结果失真。例如,接受O型供体移植的患者,术后血型可能永久转为O型,这种生理性“血型改变”需与遗传性异常严格区分。

社会认知与挑战

血型悖论常引发家庭信任危机。前文提及的深圳案例中,AB型父亲因子女出现O型血一度怀疑非亲生,直至基因鉴定揭示家族性B(A)基因的存在。这类事件反映出公众对血型遗传复杂性的认知不足,以及医学知识普及的重要性。

层面,稀有血型个体的用血安全亟待关注。孟买血型者只能接受同型血液,但其在人群中的稀缺性(中国约1/30万)使得血库储备严重不足。建立区域性稀有血型数据库、加强家系追踪,已成为临床输血医学的重要课题。

未来研究方向

基因编辑技术为血型研究开辟新路径。2023年《自然》杂志报道,通过CRISPR-Cas9技术成功将B型红细胞转化为O型,这或将为解决血型兼容性问题提供方案。血型与疾病关联性的研究持续深入,如O型血人群对疟疾的天然抗性、A型血与胃癌风险的相关性等发现,正推动着精准医疗的发展。

针对遗传咨询领域,开发快速血型基因分型试剂盒、建立全民血型基因数据库,将成为预防新生儿溶血、优化输血策略的关键。而公众教育方面,需通过科普破除“滴血认亲”等传统误区,推广科学遗传观。

父母A型血诞下O型子女的现象,既展现了遗传规律的精确性,又暴露出生命科学的复杂性。从基因型的隐性传递到稀有血型的干扰,从检测技术的局限到社会认知的偏差,每个环节都需科学审慎的解读。未来,随着分子生物学的发展与跨学科合作的深化,人类必将更精准地破译血型密码,让生命奥秘服务于医疗实践与社会福祉。对于面临血型遗传困惑的家庭,及时寻求专业基因检测、理性认知生物学多样性,才是解开疑云的正确之道。