血型A亚型与A型比较 a亚型血是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 07:21:02

在人类ABO血型系统中,A型血因其复杂的亚型结构而备受关注。作为最常见的血型之一,A型血群体中约99.9%为A1和A2亚型,其余如A3、Ax等亚型虽罕见却具有重要临床意义。这些亚型间抗原表达的细微差异不仅影响血型鉴定准确性,更关乎输血安全与疾病诊疗。深入理解A亚型与普通A型血的异同,是精准医疗时代保障临床用血安全的关键课题。

抗原结构与表达差异

A型血的核心特征在于红细胞表面A抗原的存在,而亚型的分化源于抗原结构的分子变异。A1亚型红细胞同时表达A和A1两种抗原,其抗原密度高达(0.8-1.2)×10^6/细胞,而A2亚型仅表达A抗原,抗原数量锐减至(0.3-0.5)×10^6/细胞。这种量变背后隐藏着质的不同:A1转移酶能够催化形成3型A抗原链,而A2转移酶在此关键位点的催化活性缺失,导致A2细胞表面残留未修饰的3型H抗原。

分子生物学研究揭示,ABO基因第7外显子的单核苷酸多态性是亚型差异的根源。A1亚型对应ABOA1.01等位基因,而A2亚型常携带ABOA2.05等位基因,其c.1009A>G突变导致酶蛋白第337位精氨酸被甘氨酸取代,显著降低酶活性。这种遗传变异不仅影响抗原表达强度,还可能导致血清中出现抗A1抗体,这在2%的A2个体中可被检出。

血清学检测特征

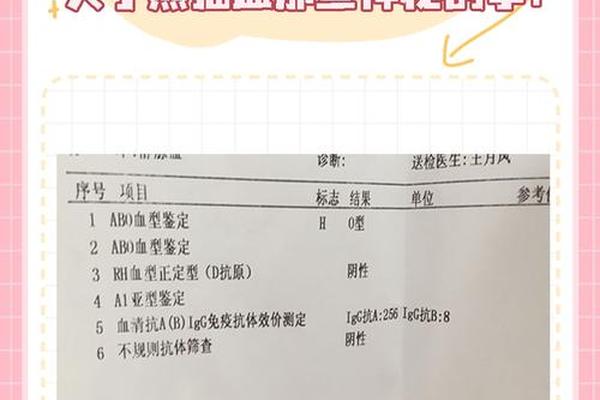

常规血型鉴定中,A亚型易引发误判风险。标准抗A试剂对A1亚型产生强凝集(4+),而对A2可能仅显示弱反应(1+),更微弱的Ax亚型甚至需要增强技术才能检出。南京地区研究显示,0.31%的A型献血者存在亚型特征,其中A2占比最高,但血清学与基因检测结果存在显著差异(p<0.05)。这种现象源于某些亚型抗原表位改变,如Am亚型因抗原构象改变导致与单克隆抗体反应异常。

鉴别A1/A2亚型需依赖特异性抗A1凝集素。B型血清中的抗A抗体包含抗A和抗A1成分,经吸收处理后获得纯化抗A1试剂。当待检红细胞与抗A1发生凝集则判定为A1,否则归为A2或其他亚型。最新分子检测技术如PCR-SSP和基因测序,可精准识别ABO基因的突变位点,将Ax亚型的检出灵敏度提升至99.99%。

临床输血安全意义

亚型误判可能引发严重输血反应。当A2型被误判为O型输给O型患者时,受血者体内的抗A抗体可导致输入红细胞溶血。统计显示,约26%的A2B型个体血清中含抗A1抗体,若误输A1型血可能引发迟发性溶血反应。2015年南京地区研究发现,AB型献血者中CisAB和B(A)亚型检出率达9.2/10万,远超传统认知,这提示现行血型筛查体系亟需完善。

针对亚型输血的特殊要求已形成临床共识:A2患者可接受A1或A2型红细胞,但含抗A1抗体者必须输注A2或O型洗涤红细胞;对弱A亚型患者,宜选择O型红细胞与AB型血浆的搭配方案。上海交通大学研究团队建立的ABO亚型基因数据库,已成功将临床配血失误率降低至0.003%。

遗传学与人群分布

A亚型的遗传呈现明显地域差异。中国汉族人群中A2亚型仅占A型群体的1%,而在高加索人群中可达20%。分子流行病学研究显示,ABOA2.05等位基因在东亚人群中的频率为0.7%,显著高于欧洲人群的0.2%。这种差异可能与自然选择压力相关,某些研究提示A亚型对特定病原体的易感性存在差异。

南京地区万人级基因筛查发现,A亚型携带者中ABOA2.17等新型突变占比达12.3%,这些变异可能导致抗原表达量减少80%-90%。值得注意的是,约0.0046%的AB型人群携带CisAB基因,其A、B抗原共表达于同一糖链的特性,挑战着传统的血型遗传规律。

A亚型与普通A型血的本质差异,在于抗原表位结构的分子变异及其引发的生物学效应。现有研究表明,完善亚型检测体系可使输血不良反应降低76%,而基因分型技术的普及将进一步提升血型鉴定精度。未来研究应聚焦于:建立全国性ABO亚型基因数据库,开发快速检测试剂盒,探索亚型与疾病易感性的关联机制。正如2015年东南大学研究指出的,构建分子水平的血型信息库,是实现精准输血医学的必由之路。