a型血型凝结图片_A型血图片

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 16:44:02

在ABO血型系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,而血浆中天然存在抗B抗体。这种独特的抗原-抗体分布决定了A型血在输血和免疫反应中的特殊地位。当A型血与其他血型接触时,若抗原-抗体发生特异性结合,会触发红细胞的凝集反应。例如,若将B型血输入A型血个体,供血者红细胞表面的B抗原会与受血者血浆中的抗B抗体结合,形成交联网状结构,导致红细胞凝集成簇。这种凝集现象不仅是临床输血禁忌的核心机制,也是理解血型免疫学的基础。

从分子层面看,A抗原的形成依赖于H抗原的前体结构。H抗原由FUT1基因编码的岩藻糖转移酶催化生成,而A型血的基因型(IA)则进一步编码α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶,将N-乙酰半乳糖胺连接到H抗原的末端,形成完整的A抗原。这种糖基化过程决定了A型红细胞表面的抗原密度,进而影响凝集反应的强度。研究发现,A1亚型的抗原密度显著高于A2亚型,这也是A1红细胞与抗A1抗体更容易发生强凝集的原因。

二、A亚型的复杂性与检测挑战

A型血并非单一类型,其亚型系统的复杂性远超常人想象。目前已发现超过20种A亚型,其中A1和A2占99%以上,其余如A3、Ax、Am等亚型因抗原表达微弱或结构异常,极易被误判为O型血。例如,Aend亚型的红细胞仅携带痕量A抗原,常规血型检测中可能呈现混合视野凝集现象,需通过吸收放散实验才能确认。这种检测难度在急诊输血时可能引发致命风险。

亚型差异的根源在于基因突变。A2亚型的IA基因存在碱基缺失,导致其编码的转移酶无法催化3型H链的糖基化,因此A2红细胞的A抗原密度较低,且保留更多H抗原。而Ax亚型则因基因突变导致转移酶活性极度降低,其红细胞表面A抗原需通过高灵敏度抗体才能检测。这些亚型的存在,使得临床血型鉴定必须结合基因检测与血清学分析,以避免误诊。

三、临床输血与疾病风险的关联

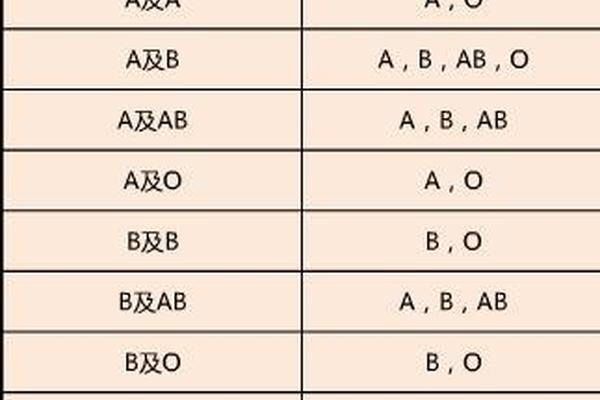

在输血医学中,A型血的兼容性规则直接关系到患者生命安全。传统观念认为O型血是“万能供血者”,但其血浆中的抗A抗体仍可能引发A型受血者的迟发性溶血反应。现代输血强调同型输注,并通过交叉配血试验排除亚型干扰。例如,A2B型血因抗原表达弱,易被误判为B型血,若错误输注给B型患者,可能触发抗A1抗体介导的凝集反应。

近年来,A型血与疾病的关联性成为研究热点。2022年一项覆盖60万人的研究发现,A型血人群在60岁前发生缺血性中风的风险比其他血型高16%,这可能与A型血中凝血因子Ⅷ和血管性血友病因子的水平较高有关。A型血还被发现与胃癌、心血管疾病风险存在正相关,而O型血则因缺乏A/B抗原,在幽门螺杆菌感染中表现出更强的抵抗力。这些发现提示,血型可能作为个体化医疗的生物标志物。

四、未来研究方向与临床启示

尽管已有研究揭示了A型血的诸多特性,仍有许多未解之谜。例如,A亚型在不同种族中的分布差异及其对疾病易感性的影响尚不明确。2024年上海交通大学的研究发现,Ax亚型在中国汉族人群中的比例不足0.1%,但其携带者是否具有独特的免疫特征仍需探索。基因编辑技术的发展为人工修饰血型抗原提供了可能,未来或可通过CRISPR技术改造供血红细胞的抗原表达,突破稀有血型的供应瓶颈。

对于临床实践,建议加强A亚型的普及性筛查。采用分子诊断技术(如PCR-SSP)可精准识别IA基因的突变位点,尤其对孕妇、多次输血患者等高风险群体,早期发现亚型异常能有效预防新生儿溶血症和输血反应。公众教育需纠正“O型血万能”的误区,强调严格血型匹配的重要性,从而构建更安全的输血医疗体系。

本文通过解析A型血的抗原特性、亚型复杂性、临床关联及未来展望,系统阐述了这一血型在医学中的多维价值。从分子机制到疾病风险,从输血安全到精准医疗,A型血的研究不仅深化了人类对生命科学的认知,更为个体化健康管理提供了新的视角。随着技术革新,我们有望揭开更多血型密码,推动医学迈向更高层次的精准与安全。