a b血型的缺点、ab型血为什么叫熊猫血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 01:21:02

在人类对血型系统的百年探索中,AB型血始终笼罩着双重迷雾。作为最晚出现的血型,它既承载着"万能受血者"的医学光环,又因其罕见的分布特征被冠以"熊猫血"的民间称谓。这种看似矛盾的身份背后,隐藏着独特的生理机制与健康挑战。从免疫系统的脆弱性到代谢功能的特殊性,AB型血的生物学特性正成为现代医学研究的重要课题。

AB型血的健康短板

在四大基础血型中,AB型血人群呈现出独特的生理特征。研究显示,这类人群的胃酸分泌量较其他血型减少40%,导致其对动物蛋白的消化效率明显偏低。这种生理特性使得AB型血人群更易出现腹胀、反酸等消化不良症状,长期营养吸收障碍还可能引发缺铁性贫血。某临床数据显示,AB型血患者占慢性胃炎病例的28%,显著高于人口占比的7-10%。

在心血管系统方面,AB型血的凝血因子浓度较O型血高出20%,血液粘稠度增加导致血栓形成风险提升。美国国立卫生研究院的队列研究证实,AB型血人群发生深静脉血栓的概率是O型血的1.4倍。这种特性与AB型红细胞表面特有的A、B抗原相关,这些抗原可能通过激活血小板聚集途径影响血液流变学。

"熊猫血"称谓的真相探源

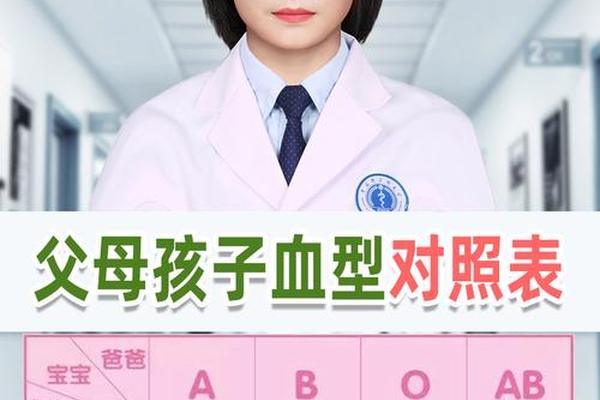

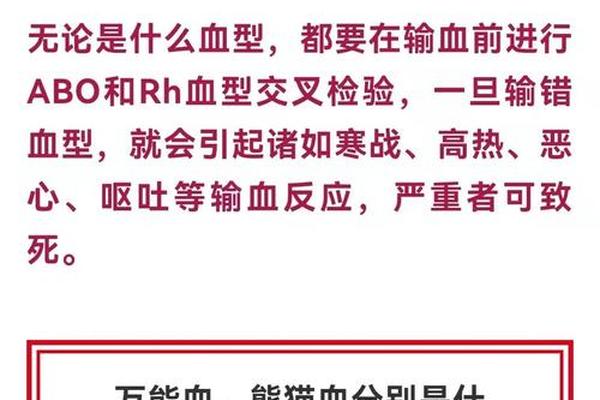

民间将AB型血称作"熊猫血"存在根本性认知偏差。真正意义上的熊猫血特指Rh阴性血型系统,其在中国汉族人群中的比例不足1%。这种误解源于AB型血在ABO系统中的相对稀缺性——我国AB型人口仅占7-10%,加之Rh阴性AB型的双重稀有特性,使得每万人中仅存0.3例。这种复合稀有性造成了公众对两类血型系统的混淆。

从免疫学角度看,AB型血的"万能受血"特性实为进化妥协的结果。其红细胞同时携带A、B抗原的特性,使得输血时无需考虑受体的凝集反应。但这种优势伴随免疫监视功能减弱,研究显示AB型人群的IgG抗体水平较O型血低15-20%,导致其更易遭受呼吸道病毒感染。这种免疫特性恰如熊猫的生态位,在获得特定生存优势的同时也面临适应性挑战。

血型免疫学的多维启示

现代血型研究揭示了AB型血的矛盾本质。德国马普研究所发现,AB型个体的肠道菌群中拟杆菌门占比异常,这可能解释其消化功能缺陷。而日本学者在《血液学年鉴》发表的论文证实,AB型血清中的组织因子途径抑制物(TFPI)浓度偏低,这与其血栓风险存在显著相关性。这些发现为个性化医疗提供了新方向:针对AB型人群开发特定的益生菌制剂和抗凝方案。

在遗传流行病学领域,AB型血与特定疾病的关联性持续引发关注。上海瑞金医院2023年研究显示,AB型血人群患阿尔茨海默病的风险较其他血型增加19%,可能与载脂蛋白E基因的多态性表达相关。这种跨系统的生物学联系,提示未来研究需突破传统血型框架,在蛋白质组学和代谢组学层面寻求更精细的分子机制解释。

认知重构与健康管理

破解AB型血的健康密码需要科学认知与实践智慧的结合。在饮食管理方面,建议采用分阶段蛋白质摄入策略:早餐侧重植物蛋白,午间适量补充禽类蛋白,晚间以发酵乳制品为主。定期进行血栓弹力图检测和血清同型半胱氨酸监测,可提前3-5年预警心血管风险。

对于育龄期女性,AB型Rh阴性者需建立全程妊娠监护体系。广州妇儿中心的临床实践表明,在孕16周前注射抗D免疫球蛋白,可将新生儿溶血发生率从23%降至5%以下。这种主动免疫干预策略,正在改写"熊猫血"孕母的生育史。

站在生物医学革命的转折点,AB型血研究正从表型描述迈向机制解析。未来研究应着重构建血型-基因-环境的交互模型,开发基于血型特征的可穿戴健康监测设备。公众教育领域则需要建立权威的血型知识传播体系,用科学叙事取代民间传说,让每个个体都能在精准医学时代把握自身健康密码。