张天爱血型a还是b,AB型血的女明星

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 02:13:01

在娱乐圈中,明星的私人特质总能引发公众的好奇,其中血型这一看似普通的生理属性,也常被赋予神秘的解读。中国内地演员张天爱因其冷艳气质与独特荧幕形象备受关注,其公开资料显示她的血型为B型。与此AB型血女明星群体因兼具艺术表现力与矛盾性格特质,成为大众讨论的焦点。本文将从科学、文化、职业表现等多维度,探讨血型标签背后的真实与迷思。

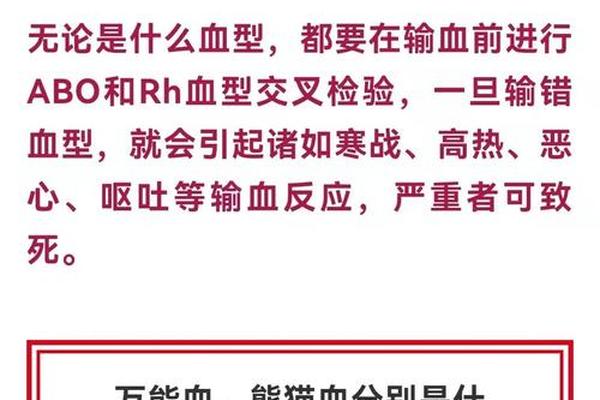

一、血型与健康的科学关联

血型作为遗传标记,其与疾病风险的关联性已得到部分研究支持。例如,AB型血人群的血栓风险显著高于其他血型,这与红细胞抗原影响凝血机制的生物学机制有关。日本学者曾对AB型血人群进行追踪研究,发现其下肢深静脉血栓发生率是O型血的1.92倍,这一结果被《循环》杂志收录。在癌症领域,A型血的整体患癌风险增加12%,而O型血对疟疾、胃癌等疾病表现出更强抵抗性。

这些研究并不能直接推导至个体健康管理。以张天爱为例,作为B型血人群,理论上面临更高的糖尿病风险,但她在综艺节目中展现的运动习惯和饮食管理,恰是后天健康干预的典型案例。科学家强调,血型仅是疾病风险的微弱预测因子,生活方式的影响权重高达70%,这提示公众应理性看待血型标签。

二、血型性格论的迷思与解构

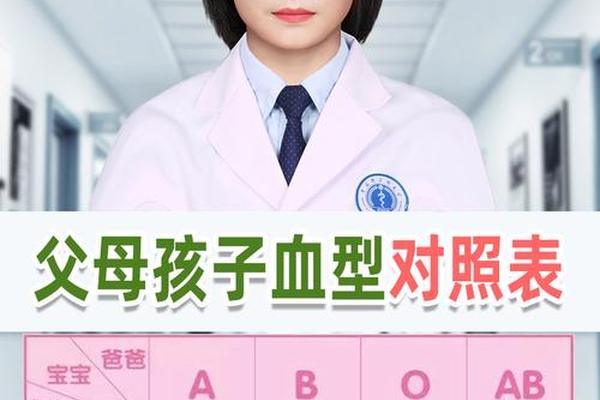

血型与性格的关联理论源自1927年日本学者古川竹二的假设,认为AB型血兼具理性与感性矛盾特质。这种理论在东亚文化圈广泛传播,甚至影响企业招聘决策。但2014年九州大学对1万名日美受试者的研究显示,血型与68项性格测试中仅3项存在微弱关联,统计学上无法支撑理论有效性。

以AB型血女明星为例,舒淇的银幕形象常被解读为“神秘复杂”,而张歆艺则被贴上“理性与感性并存”的标签。实际上,这种认知偏差源于观察者效应——公众将演员塑造的角色特征投射至其真实人格。台湾学者2005年对2681人的研究证实,血型与MBTI性格分类无显著相关性,这进一步瓦解了血型决定论的科学基础。

三、职业成就与血型标签的剥离

在艺术领域,AB型血女明星的成就更多源于专业训练与机遇。张含韵从选秀歌手转型为演员,其音乐剧《阿尔兹记忆的爱情》的成功,依赖于中央戏剧学院的系统学习而非血型特质。陈鲁豫作为访谈节目主持人,20年职业生涯积累的临场应变能力,远超血型所能解释的范畴。

张天爱的案例更具启示性。B型血理论认为该类人群“自由奔放”,但她在《雪中悍刀行》中南宫仆射的塑造,源自武术指导的严苛训练:为完成高难度打戏,她提前半年进行每天5小时的体能特训。这种职业精神与血型无必然联系,反而印证了“一万小时定律”在艺术领域的普适性。

四、血型文化的传播机制反思

血型标签的流行本质是简化认知的心理需求。日本心理学家安藤清指出,血型性格说为复杂的人际关系提供了“快捷分类工具”,这种认知捷径在信息爆炸时代尤为显著。韩国学者研究发现,娱乐新闻中使用血型描述的报道点击率提升23%,说明该标签具有话题引流效应。

但文化传播不应掩盖科学事实。立命馆大学研究显示,血型偏见可能导致职场歧视:日本31%的企业在招聘中隐性询问血型。这种非理性判断与种族主义具有相似逻辑,都将群体特征武断施加于个体。科普工作者需加强公众批判性思维教育,正如绳田健悟团队强调的:“性格是基因、环境与文化互动的产物,单一因素决定论违背科学精神”。

血型作为人类遗传多样性的一部分,其医学价值应被客观审视,而非异化为评判个体的标签。张天爱的B型血与AB型血女明星的职业成就,本质上都是个体努力与社会环境共同作用的结果。未来研究应深入探索血型文化背后的社会心理机制,而非继续强化伪科学叙事。对于公众而言,打破血型迷思不仅是科学素养的体现,更是对人性复杂性的尊重——每个人都是超越生理标签的独特存在。