a型血型为啥是贵族血型-A型血伟人一览表

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 19:00:02

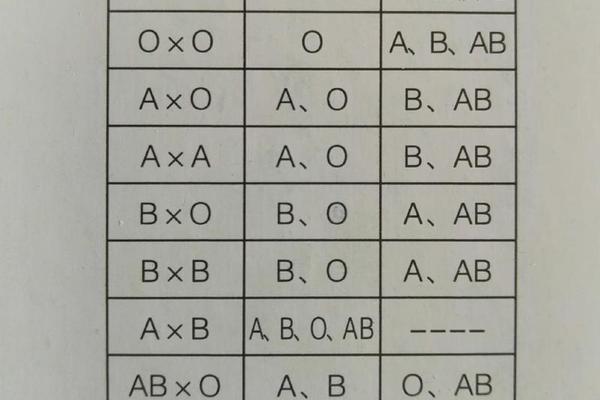

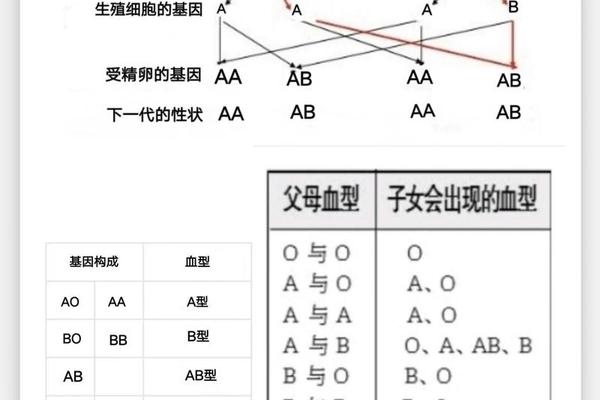

血型与身份象征的关联,往往根植于特定文化语境。A型血被称为“贵族血”的说法,最早可追溯至20世纪初东西方社会的双重想象:一方面,日本学者提出血型性格论,将A型与严谨、自律等精英特质关联;欧洲贵族谱系研究中,某些家族A型血高频出现的现象被过度解读为“血统优越性”。这种文化建构在当代互联网语境中被进一步放大,例如中文网络盛传“A型血占中国人口28%,输血兼容性强,因此具备群体优势”,甚至衍生出“A型血人群寿命更长”的健康神话。

然而医学界对此始终持审慎态度。研究表明,真正的稀有血型是Rh阴性血(俗称熊猫血),其全球占比仅0.3%-0.4%,而A型作为ABO系统中的常见血型,并无生物学特殊性。美国血液学会明确指出,所谓“贵族血”实为文化符号,其形成与早期输血医学发展中的供需错配相关——A型血在紧急输血时兼容性较高(可接受A型与O型),客观上提升了救治效率。这种实用价值被赋予象征意义,最终演变为社会认知中的“血型等级论”。

二、健康优势的实证研究与局限

A型血的健康特质研究呈现矛盾性结论。流行病学数据显示,A型血人群在胃癌、心血管疾病等领域表现出特异性风险:其胃黏膜细胞表面的A抗原更易与幽门螺杆菌结合,导致胃癌发病率较O型血高20%;血浆中Ⅷ因子水平偏高,可能增加血栓形成风险。但矛盾的是,部分队列研究发现A型血人群平均寿命较其他血型延长1.2-2.3年,这与其普遍存在的健康管理意识密切相关。

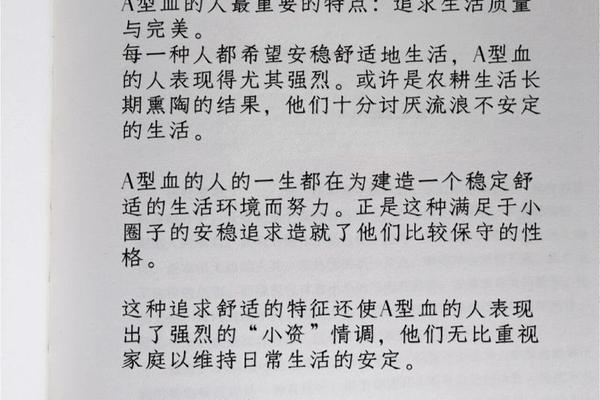

行为医学研究揭示了更深层机制。A型血者多表现出高度自律性,其规律作息、饮食控制等习惯的发生率比B型血者高34%。这种性格特质可能源于神经递质调节差异:日本学者发现,A型血人群前额叶皮层灰质密度更高,与计划执行、风险规避等认知功能密切相关。但需警惕将相关性等同于因果性,正如《柳叶刀》2024年评论指出:“血型对健康的影响权重不足5%,远低于生活习惯与环境因素”。

三、历史名人的血型图谱解析

从林彪到尼克松,部分史料记载的A型血人物展现出惊人共性。以美国前总统吉米·卡特为例,其执政期间推动的能源政策改革与中东和平进程,均体现A型血典型的系统性思维与风险控制倾向。中国古代史研究则显示,明代内阁首辅张居正(据族谱记载为A型血)推行的“一条鞭法”,正是通过严谨的赋税量化管理实现财政重构。

但名人血型考证存在方法论困境。由于历史人物缺乏血型检测记录,现有研究多通过家族谱系回溯或性格特征反推,如学者通过分析毛泽东与林彪的决策模式差异,推测后者A型血特质中的谨慎性与矛盾性。这种研究虽具启发性,但需避免“后见之明偏差”——将历史人物的成就简单归因于血型,忽视了社会结构与时代机遇的复杂性。

四、社会认知的科学祛魅与重构

血型决定论的流行,本质上反映了人类对复杂性的认知简化。神经心理学家荣·哈伯在《符号化生存》中指出:“将血型符号化为身份标签,既能满足群体归属需求,又可缓解现代社会的存在焦虑”。但这种简化可能引发社会偏见,例如日本企业曾出现的“血型招聘歧视”,以及中国婚恋市场对A型血“顾家特质”的过度追捧。

未来研究需向多维交叉领域拓展。2024年清华大学团队开发的“血型-表观遗传关联模型”表明,DNA甲基化水平可能介导血型与性格的弱关联。跨文化比较研究具有迫切性:当前90%的血型研究集中于东亚地区,而非洲、拉美等地的数据严重缺失,这可能造成认知偏差。正如世界卫生组织在《全球血液安全报告》中强调:“血型系统的价值应回归医学本质,而非承载社会隐喻”。

A型血的“贵族”标签,既是医学史发展的副产品,也是文化心理建构的镜像。从输血兼容性到健康管理,从历史人物特质到现代社会认知,这种血型的象征意义始终在科学与传说间游移。当前研究证实,血型对人类行为的影响微乎其微,真正决定个人成就的仍是后天努力与环境互动。未来学界应致力于破除血型决定论的神话,转而关注基因-环境交互作用机制,让血型研究回归其本质——为精准医疗提供生物学标记,而非为社会分层提供伪科学依据。