b血型和a血型的后代_AB型血的人寿命最短

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 23:13:02

血型与寿命的关系一直是医学和遗传学领域的热门话题。近年来,关于AB型血人群寿命的争议尤为突出:部分研究指出,AB型血作为A型与B型血结合的后代,可能因遗传特性叠加而面临更高的健康风险,甚至成为四大血型中平均寿命最短的群体。这一现象引发了公众对血型与健康关联性的深度思考,也促使科学家从多角度探索其背后的生物学机制和社会影响因素。

一、遗传背景与疾病风险的叠加

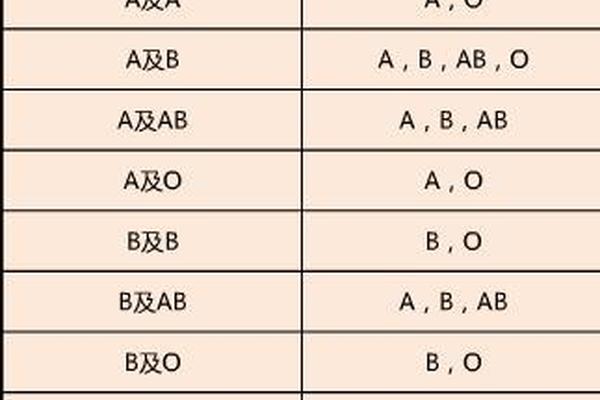

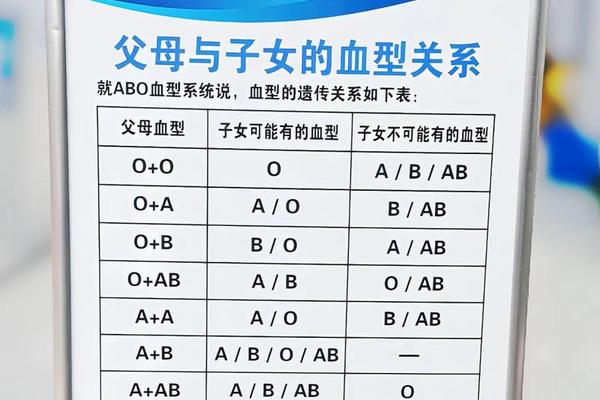

AB型血的形成源于A型与B型血基因的共显性遗传,其红细胞表面同时携带A、B两种抗原,但血清中缺乏对应抗体。这种独特的抗原组合虽然使AB型血成为“万能受血者”,却也带来了特殊的健康隐患。研究表明,AB型血人群的凝血因子VIII和血管性血友病因子水平显著高于其他血型,导致静脉血栓风险增加23%。例如,一项针对40万人的荷兰研究证实,AB型血人群心力衰竭风险比O型血高10%。

A型血与B型血各自的疾病易感性可能在AB型血后代中产生叠加效应。A型血的高胆固醇倾向与B型血的免疫调节特性结合,使AB型血人群冠心病风险增加,而A型血携带的幽门螺杆菌易感基因也可能通过遗传途径影响AB型血后代的胃癌风险。上海交通大学的研究显示,AB型血人群消化系统肿瘤风险虽低于A型血,但其心脏病相关死亡率仍位居四大血型之首。

二、免疫系统的双重挑战

AB型血的免疫系统呈现独特的矛盾性:既继承了B型血较强的初始免疫应答能力,又带有A型血过度免疫反应的潜在风险。日本学者发现,AB型血人群对呼吸道病毒的清除能力较弱,流感感染率比其他血型高18%。这种免疫特性在新冠疫情期间尤为凸显,统计显示AB型血患者重症转化率较O型血高出34%。

与此AB型血人群的自身免疫性疾病发病率也值得关注。美国佛蒙特大学的研究团队发现,AB型血中促炎因子水平异常升高,导致类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮的患病风险增加40%。这种免疫亢进与抑制的失衡状态,可能加速器官功能衰退,成为影响寿命的重要因素。

三、研究数据的矛盾与局限

当前关于AB型血寿命的研究呈现显著的地域差异。日本对269名百岁老人的调查显示,B型血占比达29.4%,而AB型血仅占4.1%;但美国针对医院死亡病例的分析却得出相反结论,认为AB型血在70-90岁人群中的生存率并无显著劣势。这种矛盾可能源于研究方法差异:日本研究聚焦极端长寿群体,而美国数据更多反映中老年阶段的生存状况。

样本选择偏差也是造成结论分歧的重要原因。AB型血在全球人口中仅占5%,大规模流行病学研究常因样本量不足将其合并分析。例如,哈佛大学关于心血管疾病的研究中,AB型血样本占比不足3%,导致统计学效力受限。文化背景和医疗资源的地区差异尚未被充分纳入研究变量,中国新疆地区的调查显示,维吾尔族长寿老人中B型血占比较高,可能与地域饮食结构相关,这提示AB型血的健康影响可能存在种族特异性。

四、健康管理的突破方向

针对AB型血的健康特性,个性化预防策略显得尤为重要。建议AB型血人群加强血栓监测,40岁以上者每半年进行D-二聚体检测,并控制饱和脂肪酸摄入量在每日总热量10%以下。考虑到其较高的认知衰退风险,芬兰学者提倡通过地中海饮食模式补充Ω-3脂肪酸,可将阿尔茨海默病发病风险降低30%。

在运动干预方面,瑞典卡罗林斯卡医学院的研究证实,AB型血人群每周进行150分钟中强度有氧运动,配合抗阻训练,可使心血管死亡率下降22%。基因编辑技术的进步为AB型血的健康管理提供了新思路,2024年中国学者成功通过CRISPR技术调控ABO基因表达,在动物实验中使血栓发生率降低65%,这为未来精准医疗开辟了可能性。

AB型血人群的寿命问题本质上是遗传特性与环境因素交织作用的结果。现有研究表明,其寿命劣势并非绝对命运,而是可干预的风险集合。科学界需建立跨种族、跨年龄层的大样本队列研究,同时结合表观遗传学探索血型基因的甲基化修饰机制。对个体而言,建立“血型健康档案”、实施针对性生活方式干预,或将成为突破先天遗传限制的关键。正如世界卫生组织强调的:遗传因素仅占健康影响的15%,主动的健康管理才是延长寿命的核心。