母亲是a血型孩子是什么血型(A型血伟人一览表)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 09:28:02

血型作为人类遗传的重要特征之一,其背后蕴含的生物学规律与文化意义始终引人关注。当母亲为A型血时,孩子的血型可能性既遵循ABO系统的遗传法则,又折射出基因组合的多样性。与此历史长河中不乏A型血的杰出人物,他们以独特的性格与成就诠释了这一血型群体的特质。本文将从遗传机制、名人案例及科学争议等多维度展开探讨,揭示血型背后的科学逻辑与社会认知。

血型遗传规律的科学解析

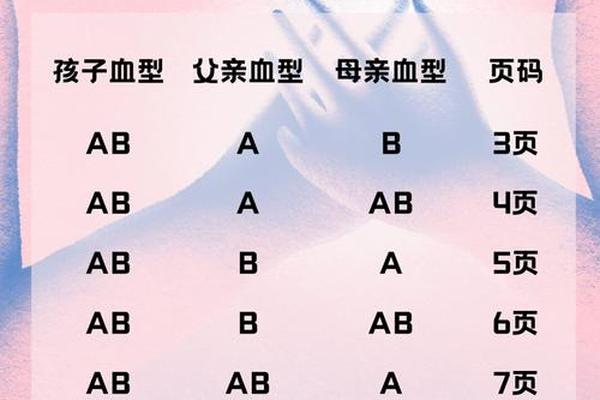

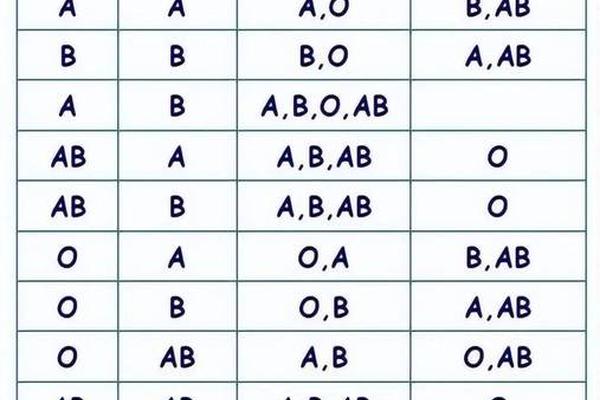

根据ABO血型系统的遗传法则,A型血由显性基因A与隐性基因i共同决定。当母亲为A型血时,其基因型可能是AA或Ai的组合。若父亲为O型血(基因型ii),孩子的血型将继承母亲的A或i基因,呈现A型或O型;若父亲为A型(AA或Ai),孩子可能为AA、Ai或ii,即A型或O型;若父亲为B型(BB或Bi),则可能出现A、B、AB或O型的复杂组合;而父亲为AB型时,孩子的血型范围将扩展至A、B或AB型。

这种遗传机制源于奥地利学者兰德斯坦纳的发现,其本质是抗原在红细胞表面的表达差异。例如,A型血的抗原由第9号染色体上的IA基因控制,而O型血则对应隐性纯合子ii。值得注意的是,极少数情况下可能出现基因突变或孟买血型(一种缺乏H抗原的特殊类型),导致血型遗传偏离常规规律。这提示我们,血型推断需结合DNA检测等更精确的手段。

A型血名人的性格特质分析

历史记载中,A型血人物常展现出严谨、执着与责任感强烈的共性特征。以美国五星上将麦克阿瑟为例,他在二战期间展现的战略魄力与战场决策力,与其A型血特有的"追求完美、不轻易妥协"的特质高度契合。这种性格在军事指挥中既成为制胜关键,也曾因过度固执引发争议,印证了A型血个体"显性自信与隐性敏感并存"的双重性。

工业领域的A型血代表亨利·福特则体现了该血型的创新与韧性。他在汽车研发过程中历经多次破产,却始终坚持技术革新,最终创立流水线生产模式。这与A型血"自我要求严苛、善于长期规划"的行为模式不谋而合。而中国晚清名臣曾国藩的案例更凸显文化差异下的共性——其"克己复礼"的处世哲学,与日本学者对A型血"重视规则、善于自省"的描述形成跨地域呼应。

血型与性格的科学研究争议

尽管血型性格学说在东亚社会广为流传,科学界对其有效性始终存疑。2014年日本学者白佐俊宪的研究表明,在排除文化暗示影响后,血型与性格特征无统计学关联。神经科学领域也证实,决定性格的神经递质分布与血型抗原基因位于不同染色体,二者缺乏直接作用路径。这解释了为何同属A型血的麦克阿瑟与曾国藩,其行为模式受时代背景与文化环境的影响远大于血型本身。

社会心理学研究揭示了该理论的特殊价值。韩国学者金泽正由树发现,在集体主义文化中,血型标签可作为人际交往的"认知捷径"。例如A型血"细致可靠"的刻板印象,确实能提升团队合作效率——这种"自我实现预言"现象,使血型学说在实践中产生现实影响力。这种文化建构特性,恰是其在科学质疑中仍具生命力的深层原因。

A型血研究的未来方向

当前研究需在三个层面取得突破:在遗传学领域,应加强血型基因与神经发育的关联性研究,例如近期《自然》杂志发现的ABO血型与肠道菌群影响精神健康的潜在机制;在心理学层面,需设计双盲实验剥离文化预设的影响,如比较不同文化背景下的A型血群体行为差异;社会学研究则可探讨血型标签如何成为现代社会中的身份认同符号。这些探索将有助于厘清生物学特征与社会认知的复杂关系。

A型血孩子的血型可能性严格遵循孟德尔遗传定律,而历史名人的成就更多源自个人努力与环境互动。血型性格学说作为文化现象,其价值不在于科学真伪,而在于折射出人类对自我认知的永恒探索。未来的跨学科研究若能将基因解析与行为观察相结合,或许能揭开血型与人性之间更精微的关联密码。