rhd血型A异常 Rh血型向上异常

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 20:00:02

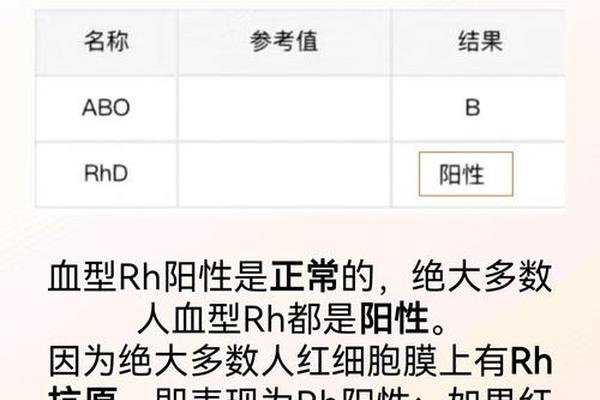

在人类复杂的血型系统中,Rh血型因其高度的免疫原性和临床重要性备受关注。其中,RHD血型A异常及Rh血型向上异常作为特殊表型,不仅涉及复杂的分子遗传机制,更对输血安全和妊娠管理提出严峻挑战。这种异常现象可能表现为D抗原的定量异常(如部分D、弱D)或定性改变(如抗原表位缺失),同时伴随其他Rh抗原(C、E、c、e)的表达异常。深入研究这些变异体的形成机制与临床意义,对于预防溶血反应、优化血液管理具有重要价值。

分子遗传学特征与变异机制

Rh血型系统的遗传复杂性源于RHD和RHCE基因的紧密连锁与序列同源性。在RHD血型A异常中,外显子缺失和点突变是主要分子机制。例如,研究显示部分缺失型个体在RHD基因第5外显子存在251886位核苷酸缺失,导致抗原表位构象改变。这种突变可能影响D抗原的跨膜结构域,造成抗原表达量的异常升高或表位缺失。

基因重组事件在Rh系统异常中尤为突出。当RHD与RHCE基因发生不等交换时,可能形成杂合基因型,表现为C/c、E/e抗原的完全缺失。这种现象在近亲婚配家系中更易出现,但最新研究证实非近亲家系同样存在此类变异。值得注意的是,某些突变会导致基因表达调控异常,例如启动子区甲基化可能抑制基因转录,形成弱D表型。

血清学检测的技术突破

血清学检测技术的进步极大提升了异常Rh血型的识别能力。传统抗球蛋白试验(IAT)仍是检测不完全抗体的金标准,其检测灵敏度可达0.01μg/mL IgG抗-D。但对弱D表型的鉴别需要结合分子诊断技术,如PCR-SSP(序列特异性引物聚合酶链反应)可准确识别外显子特异性突变。

基因测序技术的应用开创了新的检测维度。全基因组测序发现,部分D变异体涉及多个外显子的复合突变,如外显子5的251953位点突变常伴随外显子7的移码突变。二代测序技术还能识别嵌合型基因重组,这对解释血清学表型与基因型不符的疑难病例至关重要。

临床管理的实践挑战

在输血医学领域,Rh血型异常的管理需要建立分层策略。对献血者的弱D表型(如DⅥ型)应视为Rh阳性,因其携带的抗原可能引发受血者免疫反应。而RhD缺失型个体作为"万能供血者"的理论存在巨大风险,因其红细胞缺乏C/c、E/e抗原,可能刺激受血者产生广谱抗Hro抗体。

妊娠管理方面,Rh阴性孕妇的抗体监测周期需个性化调整。数据显示,二次妊娠中抗D抗体的阳性率可达12%,而含有E抗原的胎儿引发母体免疫的风险是c抗原的3倍。对已致敏孕妇,羊水ΔOD450光谱分析联合超声监测可提前6周预测胎儿贫血程度,但这种方法对复合抗体阳性的病例敏感性下降。

未来研究方向与应对策略

建立区域性稀有血型数据库是当务之急。我国现有数据显示,Rh阴性血型在汉族人群中的分布呈现显著地域差异,如张家口地区报告率为0.34%,与全国平均水平基本持平。通过大数据分析基因突变热点区域,可预测特定人群的Rh血型异常风险。

基因编辑技术为根治Rh血型不合带来新希望。CRISPR/Cas9系统已在小鼠模型中成功纠正RHD基因移码突变,修复效率达78%。但该技术应用于人类仍需解决脱靶效应和问题。现阶段更现实的方案是发展体外红细胞培养技术,利用iPS细胞定向分化为特定Rh表型的红细胞。

这些研究发现提示,Rh血型系统的复杂性不仅体现在分子层面,更贯穿于临床诊疗全程。未来需要建立多学科协作机制,将基础研究成果快速转化为临床实践方案。在精准医学时代,对Rh血型异常的深入理解将成为保障输血安全和提高新生儿生存质量的关键突破点。