a血型配a型后代、a血型的人为什么少

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 13:18:02

血型作为人类生物学特征的重要标识,其遗传规律与人口分布始终是医学和人类学研究的焦点。在ABO血型系统中,A型血群体常被认为具有独特的遗传特性和文化符号意义,但全球范围内其人口占比却呈现显著的地域差异。为何A型血人群的生育规律与人口比例之间存在矛盾?这一现象背后既涉及基因显隐性规律、族群迁徙史,也暗含环境适应性演化的复杂逻辑。

一、A型血的遗传规律

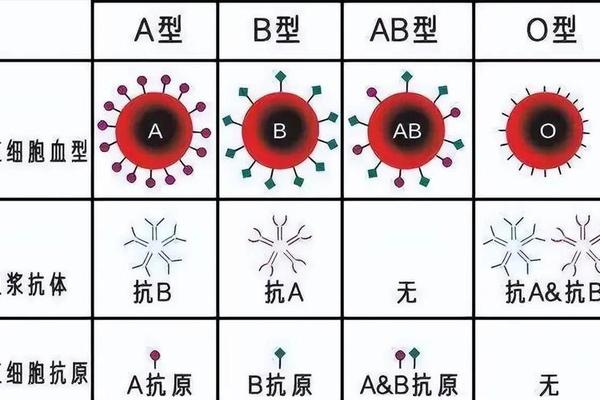

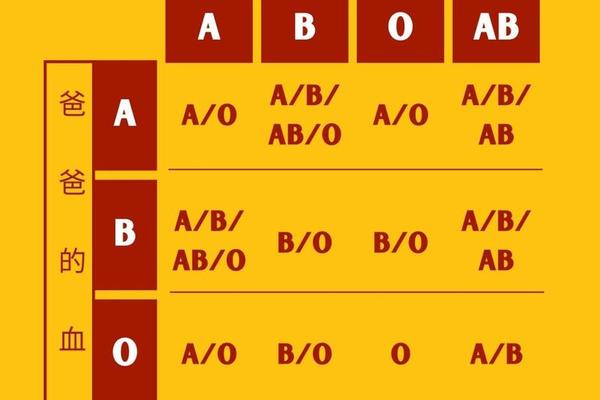

根据ABO血型遗传法则,A型血个体的基因型可能为AA或AO。当父母双方均为A型血时,其基因组合存在三种可能性:AA×AA、AA×AO、AO×AO。前两种组合的子女必然携带至少一个A显性基因,表现为A型血;第三种组合则有25%概率产生隐性纯合子ii,即O型血。这种遗传特性解释了为何A型父母可能生育O型后代,也导致A型血在代际传递中存在稀释风险。

从群体遗传学角度看,A型基因(IA)的显性特征理论上应使其在种群中占据优势。然而实际数据显示,全球A型血人群平均占比约为28%,显著低于O型的41%。这种矛盾源于基因型与表型的非线性对应关系——携带AO基因型的个体虽表型为A型,却可能将隐性O基因传递给后代,形成隐性基因的隐性积累效应。

二、人口分布的时空差异

A型血人群的地理分布呈现明显两极分化。在欧洲中北部、日本列岛等区域,A型血占比超过40%,如挪威达到47.5%;而在撒哈拉以南非洲、南美洲土著部落中,A型血比例不足15%。这种差异与人类早期迁徙史密切相关。基因考古研究表明,A型抗原可能起源于2.5万年前近东地区的农耕族群,随着农业文明扩散进入欧洲和东亚。

现代人口统计学揭示,A型血的高发区域往往对应着历史上的集约农业文明中心。例如日本弥生时代的水稻种植者中,A型血基因频率较绳文时代的采集者提高23%,印证了A型血与农耕文明的正向选择关联。这种环境适应性选择使A型血在特定生态系统中获得生存优势,却限制了其在游牧、渔猎族群中的传播。

三、遗传多样性制约

A型血基因的多态性特征导致其人口稳定性受损。研究显示,全球A型血群体中存在至少20个亚型,其中A2亚型占比超过80%,其余亚型如A3、Ax等因抗原表达微弱,常被误判为O型。这种检测偏差造成人口统计中的系统性低估,例如我国2019年报道的"父母O+A型却生育B型"案例,实为罕见的ABw亚型误判所致。

基因漂变和瓶颈效应进一步加剧了A型血群体的脆弱性。在小规模隔离族群中,A型基因可能因随机遗传漂变而消失。蒙古国西部的哈萨克游牧部落调查显示,经历19世纪瘟疫后,该群体A型血频率从32%骤降至8%,印证了流行病对血型分布的剧烈重塑作用。

四、健康选择的双向影响

A型血与特定疾病的关联性构成其人口发展的双刃剑。多项研究证实,A型人群对天花、鼠疫等历史烈性传染病表现出较强抵抗力,这解释了其在旧大陆农业密集区的高留存率。但现代流行病学研究也发现,A型血个体罹患胃癌、心血管疾病的风险较O型血提高15-20%,这种健康代价可能影响当代生育选择。

在生殖医学领域,A型血女性面临独特的妊娠风险。当母亲为O型而胎儿为A型时,ABO溶血发生率可达20%,虽然多数症状轻微,但仍促使部分家庭倾向生育同型后代。这种规避风险的生育策略,可能在未来进一步改变A型血的人口动态。

A型血群体的人口谜题,本质上是基因、环境、文化三重选择共同作用的历史产物。随着基因测序技术的进步,未来研究需深入探索亚型血类的临床意义,建立更精确的血型人口模型。建议在公共卫生领域加强罕见血型数据库建设,同时开展跨学科的血型文化研究,从而全面解析这一生物特征背后的人类演化密码。对于A型血个体而言,了解自身血型的双重遗传特性,将有助于做出更科学的生育规划和健康管理决策。