a(b)血型、熊猫血是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-27 16:52:01

人类对血液奥秘的探索始于20世纪初,当奥地利科学家卡尔·兰德施泰纳首次发现ABO血型系统时,他或许未曾想到,这一发现将彻底改变医学史。在ABO血型系统之外,另一种被称为“熊猫血”的Rh阴性血型,因其稀有性成为生命科学领域的神秘符号。本文将从生物学机制、遗传规律及社会价值三个维度,系统解析ABO血型与熊猫血型背后的科学本质。

一、血型系统的生物学基础

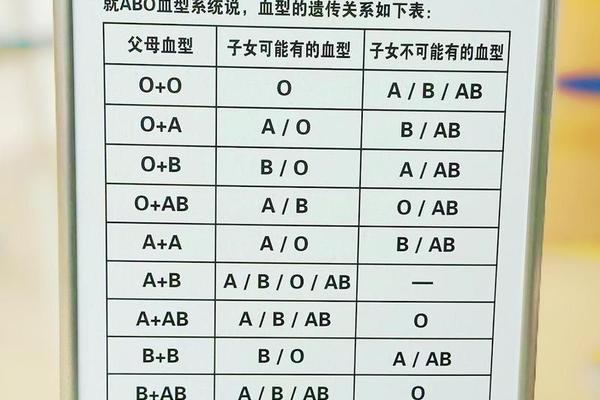

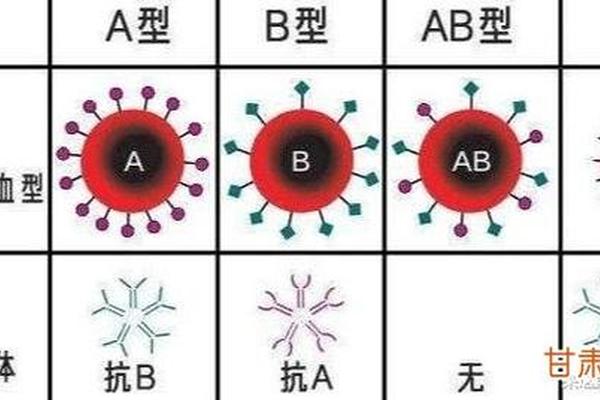

ABO血型系统的本质在于红细胞表面抗原的差异。A型血的红细胞携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型血同时存在两种抗原,而O型血则缺乏这两种抗原。这种抗原差异源于基因编码的糖基转移酶活性,A等位基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,B等位基因编码半乳糖转移酶,O等位基因则因碱基缺失导致酶活性丧失。

Rh血型系统的发现更具戏剧性。1940年科学家在恒河猴红细胞中发现D抗原,随后证实人类红细胞表面同样存在该抗原。D抗原的存在与否将人群划分为Rh阳性和Rh阴性,后者因在汉族中仅占0.3%而被形象地称为“熊猫血”。Rh系统的复杂性远超ABO,其抗原包括D、C、c、E、e五种,其中D抗原免疫原性最强,是临床输血配型的核心指标。

二、熊猫血的遗传机制与临床意义

Rh阴性血的遗传遵循孟德尔定律。D基因显性遗传的特性意味着:父母均为DD型时,子女100%为Rh阳性;若父母携带隐性d基因(Dd型),子女有25%概率表现为Rh阴性。这种隐性遗传特点解释了为何Rh阴性可能隔代出现,如网页11中杭州案例所示,父母均为Rh阳性却诞下Rh阴性婴儿。

在临床实践中,Rh血型不合引发的溶血反应具有致命风险。当Rh阴性个体输入Rh阳性血液时,D抗原会刺激机体产生抗-D抗体,二次接触将引发剧烈溶血。更严峻的是母婴血型不合问题:Rh阴性母亲怀Rh阳性胎儿时,胎血进入母体将致敏免疫系统,二胎时母体抗体可穿透胎盘导致新生儿溶血病,严重者需换血治疗。研究显示,未接受抗D免疫球蛋白注射的Rh阴性产妇,二胎溶血发生率可达60%。

三、熊猫血的社会挑战与应对策略

中国汉族Rh阴性血型比例仅0.3%,AB型Rh阴性更稀缺至万分之三。这种稀有性导致血库常面临“冰火两重天”——日常库存过剩与急救时血荒并存。网页15提及的冰冻红细胞技术虽能延长保存期至10年,但解冻洗涤过程耗时,难以应对突发大出血。2022年剑桥大学通过酶处理实现肾脏血型转换的研究,为缓解器官移植配型困境提供了新思路。

建立动态献血者档案成为关键对策。深圳血液中心通过建立“熊猫血”志愿者联盟,实现应急献血响应时间缩短至2小时。网页38呼吁的“献血者日”行动,正是通过社会动员提升稀有血型储备的有效实践。值得注意的是,Rh-null型“黄金血”全球仅43例的极端案例提示,未来可能需要发展基因编辑技术定向改造血型。

从ABO血型的抗原本质到Rh阴性血的遗传密码,血型系统始终在诉说着生命科学的精妙。熊猫血的稀缺性既是自然选择的产物,也是医学进步的试金石。在基因测序技术普及的今天,建立个人血型基因档案、开发通用型人工血液、完善稀有血型预警系统,将成为保障输血安全的新方向。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血液的奥秘不在于其颜色,而在于它承载的生命密码。”这密码的破译,需要科学探索与社会责任的共同书写。