a血型和o血型的区别_熊猫血是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 13:03:02

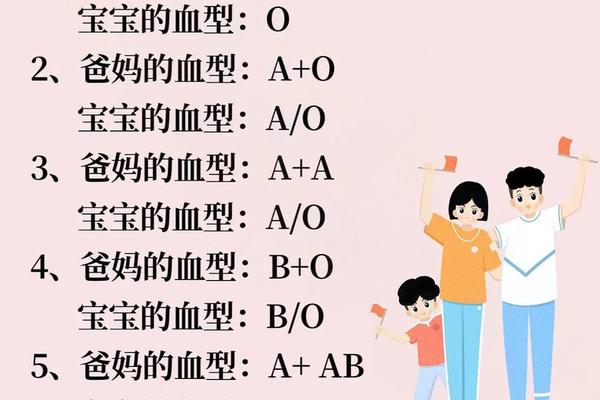

血型是人类血液分类的核心依据,ABO血型系统与Rh血型系统是临床医学中最关键的分类标准。A型血与O型血的区别源于红细胞表面抗原的差异:A型血携带A抗原,O型血则缺乏A、B两种抗原。这种抗原差异由基因编码的糖基转移酶决定——A型血的基因(AA或AO)编码A抗原合成酶,而O型血的隐性基因(OO)无法产生功能性酶。从遗传学角度看,A型与O型父母可能生出A型或O型子女,但绝不可能出现B型或AB型后代。

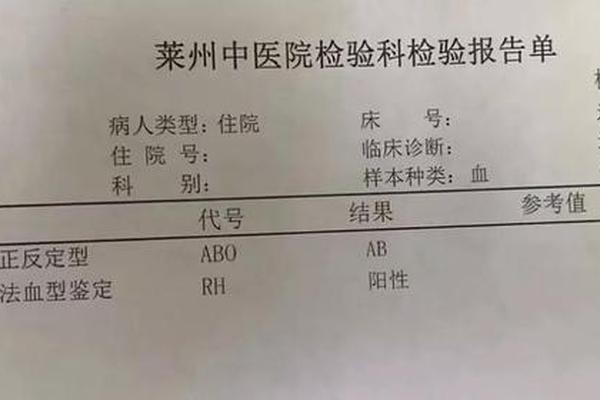

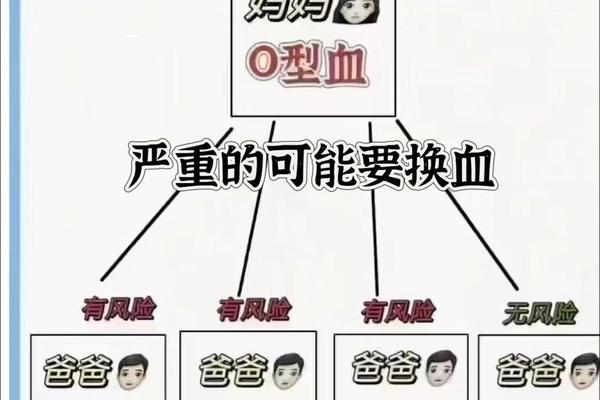

Rh血型系统的核心在于D抗原的存在与否。Rh阴性(俗称“熊猫血”)指红细胞完全缺失D抗原,在亚洲人群中占比不足0.3%,其稀有性源于隐性基因的遗传特性。与ABO系统不同,Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时不会立即发生溶血,但会产生抗体,导致二次接触时出现致命性输血反应或新生儿溶血症。这一机制揭示了血型系统在输血医学与产科实践中的双重重要性。

二、健康风险的差异性关联

A型血人群在疾病易感性上呈现显著特征。多项研究证实,A型血携带者纤维蛋白原水平较高,血液黏稠度增加,导致心血管疾病风险比其他血型高18%,尤其是早发性中风和心肌梗死。A型血与胃癌的关联性自1953年就被发现,最新数据显示其胃癌发病风险比非A型血人群高38%。这种风险可能与消化道细胞表面A抗原促进癌细胞增殖的特性有关。

O型血虽被称为“相对完美血型”,但仍存在特定健康短板。其低炎症水平与心血管疾病风险降低12%的优势,却被胃肠道脆弱性抵消:O型血对大肠杆菌更敏感,十二指肠溃疡发病率比其他血型高35%。更令人意外的是,《Gut》期刊研究发现,O型血人群痔疮患病率显著高于其他血型,可能与血管壁结构差异相关。

三、性格特征与行为模式

血型与性格的关联虽存在争议,但文化认知层面已形成独特现象。日本学者提出的“血型性格论”认为,A型血个体常表现出谨慎、完美主义倾向,在压力情境下易产生焦虑,这种特质使其在精密工作中表现突出。而O型血人群被描述为现实主义者,具有目标明确、执行力强的特点,其情绪波动与脑部供氧效率相关——O型血高代谢率可能导致情绪控制难度增加。

值得关注的是,这种性格标签正在被商业领域利用。日本企业曾流行按血型分组团队,韩国婚恋网站将血型匹配作为算法参数。尽管缺乏科学实证,2021年一项社会学调查显示,38%的东亚受访者承认在社交中会下意识评估他人血型。这种现象反映出公众对血型神秘性的集体想象,也警示着科学普及的必要性。

四、熊猫血的医学特殊性

Rh阴性血的临床价值远超其稀有性表象。当Rh阴性孕妇怀有Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘刺激母体产生抗D抗体,导致二胎新生儿溶血病发生率比头胎高80%。为应对此风险,医学界建立了“熊猫血库”网络,通过抗体筛查与免疫球蛋白注射将溶血病发生率从14.6%降至2%以下。2020年浙江大学团队突破性实现Rh阴性红细胞人工构建,为稀缺血源保障提供了新思路。

在紧急输血场景中,Rh阴性血的供给矛盾尤为突出。我国建立的“稀有血型联盟”通过志愿者动态登记机制,将应急响应时间从72小时缩短至12小时。但2024年数据显示,仍有23%的Rh阴性患者在急救中面临血源短缺,这推动着冻存红细胞技术的研发——目前陆军军医大学已实现-80℃条件下红细胞保存期延长至10年。

五、未来研究与临床展望

血型研究正从表型观察迈向分子机制深度解析。基因编辑技术CRISPR的应用使科学家能在体外改造红细胞抗原,2023年《自然·医学》报道了全球首例人工改造的通用O型Rh阴性血成功输入案例。在疾病预防领域,针对A型血的胃癌风险筛查模型正在临床试验,通过结合PG检测与血型标记物,早期检出率提升至91%。

血型与个体化医疗的融合更具前景。基于血型的药物代谢差异研究显示,O型血对华法林的敏感度比A型血高15%,这为抗凝治疗剂量调整提供了新依据。而Rh阴性人群的免疫特征分析发现,其NK细胞活性显著增强,这或与进化过程中应对血型不兼容的适应性改变有关,该发现为肿瘤免疫治疗开辟了新方向。

结论

血型差异既是生命科学的精妙编码,也是医学挑战的源头。A型与O型血的生物学特性塑造了不同的健康图谱,而熊猫血的稀缺性推动着输血医学的技术革命。当前研究证实,血型与疾病的关联性需结合表观遗传与环境因素综合评估,任何“完美血型”的论断都具片面性。未来研究应聚焦三大方向:血型抗原的免疫调节机制、基因编辑技术在血型转换中的应用,以及血型特异性公共卫生策略的制定。唯有突破血型认知的碎片化局限,才能实现精准医学的真正跨越。