a血型不是汉族、汉族人一般是什么血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 04:27:02

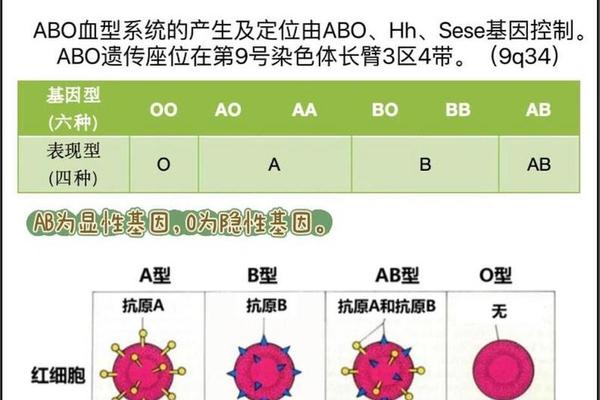

人类血型系统的形成与族群迁徙、环境适应密切相关。ABO血型作为最古老的红细胞抗原系统,其分布规律往往与地理环境及生产方式存在深刻联系。在中国汉族人群中,血型分布的异质性既反映了族群融合的历史脉络,也揭示了基因频率与生存策略的适应性选择。

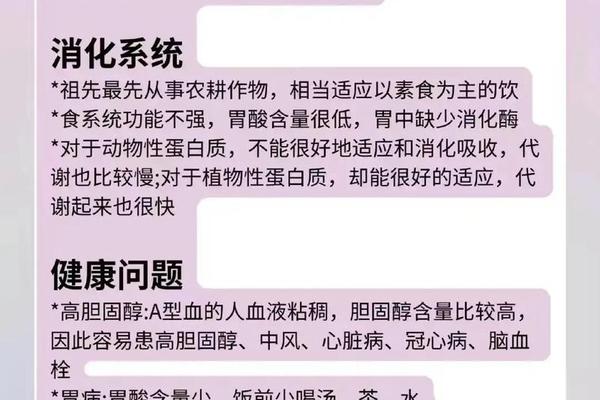

根据考古学与人类学研究,A型血在东亚地区的出现与早期农耕文明的发展同步。长江流域出土的新石器时代人骨基因分析显示,稻作农业兴起阶段的人群中A型血比例显著提升。这种关联性可能源于A抗原对特定病原体的免疫优势,例如疟疾抗性与A型红细胞表面糖链结构的相互作用。值得注意的是,当代血型调查数据显示,中国南方汉族A型血占比普遍超过35%,而北方地区则呈现明显下降趋势。这种南北差异暗示着A型血分布与古代农业族群迁徙路径的高度重合。

汉族血型构成的多元特征

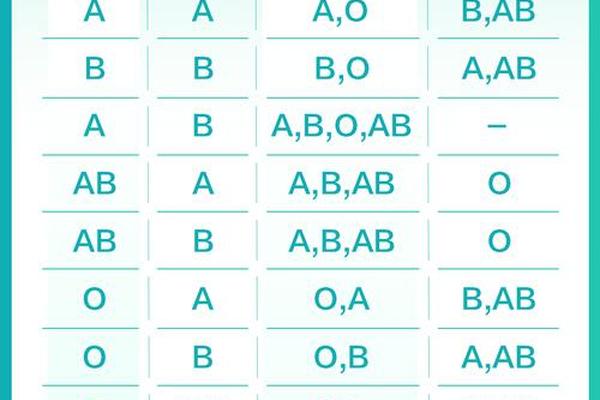

汉族作为世界上最大的民族群体,其血型构成呈现出独特的混合性特征。分子人类学研究证实,现代汉族基因库中既包含古羌人、东夷等早期华夏族群的遗传成分,也融入了匈奴、鲜卑等游牧民族的血缘标记。这种多元融合在血型分布上表现为:O型血在中原核心区保持优势(40-55%),B型血在长城沿线显著升高(20-40%),AB型血则作为基因交流的产物,在长江流域形成次高峰。

具体到A型血的生物学意义,其抗原分子(N-乙酰半乳糖胺)的生化特性与消化系统适应性存在关联。流行病学调查发现,鲁中南地区A型血人群患胃癌风险较其他血型高出23%,这种易感性可能与A抗原影响胃黏膜细胞表面受体有关。而益阳市的临床研究显示,A型血人群RH阴性比例达0.31%,显著高于B型的0.10%,这种特殊分布对区域性血液储备策略具有指导价值。

血型研究的方法论突破

现代血型研究已突破传统血清学检测的局限,进入分子遗传学层面。江西地区对Diego血型系统的基因频率调查显示,Dia抗原的基因频率仅为0.01,这与血清学检测结果高度吻合,证实PCR-SSP技术可精准解析稀有血型分布。河北汉族Kidd血型研究则发现,Jka抗原阳性率达49.64%,这种高频分布使得该地区输血实践中需特别关注抗Jkb抗体的筛查。

在技术应用层面,流式细胞术的引入使血型抗原定量分析成为可能。2015年对MNS血型系统的研究显示,中国汉族MN抗原表达量存在显著个体差异,其中MM型红细胞表面M抗原密度达到47.19×10³分子/细胞,这种定量数据为精准输血提供了分子层面的依据。

族群识别中的血型误判风险

将单一血型特征作为族群识别标志存在科学风险。虽然北方汉族B型血比例较高(20%),但这主要源自历史上游牧民族的基因渗透,而非本质性族群特征。同理,A型血在南方汉族中的高频分布(40%)反映的是环境适应优势,不能简单等同于“非汉族”标识。基因考古证据表明,良渚文化遗址中A型血个体占比达38%,证实该血型在远古汉族先民中已广泛存在。

临床实践中的案例更能说明问题。益阳市RH阴性血型调查显示,A型人群的阴性比例(0.31%)甚至高于O型(0.32%),这种特殊分布打破了“稀有血型集中于特定族群”的固有认知。河北地区Kidd血型研究则发现,Jk(a-b-)表型频率低于0.02%,这种超稀有血型的出现与族群属性无直接关联。

未来研究方向与临床启示

血型研究应转向多维度交叉分析。建议建立区域性血型基因数据库,整合ABO、RH、Kell等42个血型系统的分子数据,这既能揭示汉族基因池的动态演化,也可优化临床输血策略。在疾病预防领域,需深入探究A型血与消化道肿瘤的分子机制,例如唾液酸转移酶基因多态性对肿瘤微环境的影响。

从公共卫生角度,建议依据血型分布特征制定差异化采血计划。例如益阳市RH阴性血型中O型占比36.23%,可针对性增加O型洗涤红细胞的战略储备。同时应加强稀有血型捐献者登记系统建设,河北研究显示的0.02%超低频血型分布警示我们,任何族群都可能产生特殊血型需求。

血型作为人类遗传的天然标记,其分布规律既是族群历史的活化石,也是现代医学的重要坐标。突破“某血型属于某族群”的简单认知,建立基于分子遗传学的精准分析框架,不仅能够纠正社会认知偏差,更能为临床输血安全、疾病预防提供科学支撑。未来的研究应当融合考古学、分子生物学和临床医学的多重视角,在基因-环境-文化的交互作用中,重新诠释血型分布的深层密码。