a血型标志_ab型血为什么叫聪明血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 20:17:01

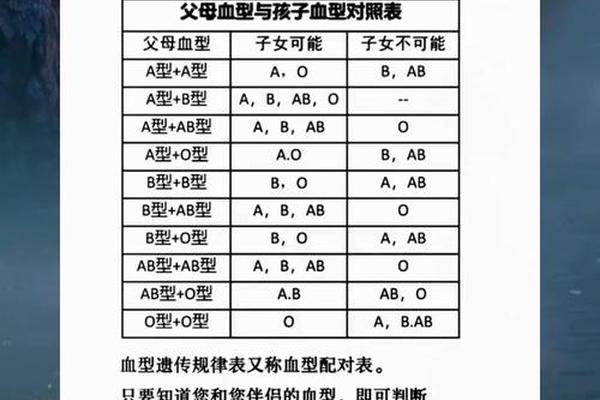

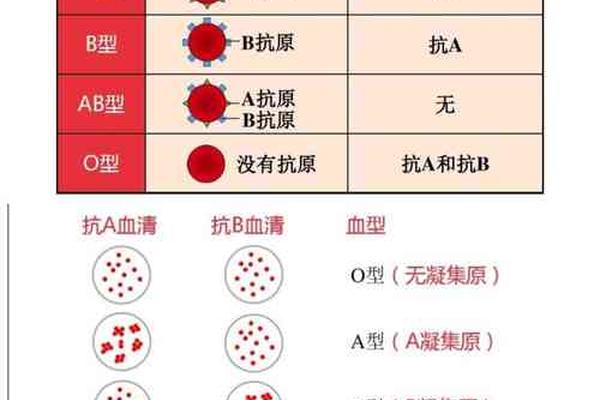

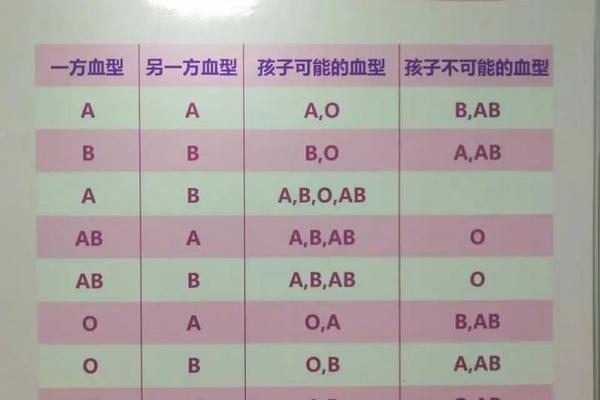

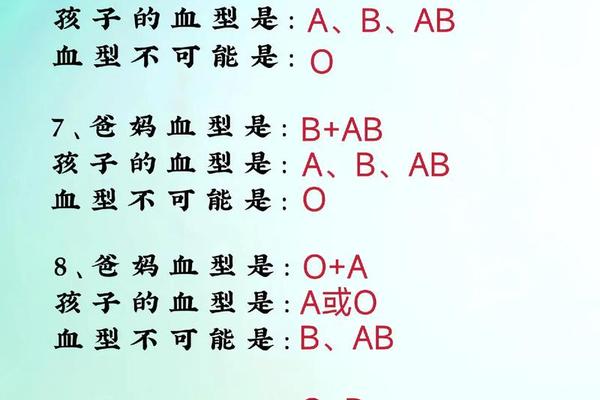

AB型血作为人类血型系统中的“后来者”,其形成机制与进化意义为智力讨论提供了生物学基础。AB型血的出现可追溯至约1200年前,由A型与B型基因的融合产生,仅占全球人口的9%左右。这种稀有性使其被称为“黄金血”,日本学者古川竹二的研究最早将AB型血与高智商关联,认为其兼具A型的逻辑性和B型的创造力,形成了独特的遗传优势。分子生物学进一步指出,AB型血的红细胞同时携带A、B两种抗原,可能通过增强免疫适应性间接促进大脑发育。例如,AB型人群的神经元在免疫保护下更少受到病毒侵害,为认知潜力提供了生理支持。

从遗传学视角看,AB型血的“双抗优势”不仅体现在生物学层面,还可能通过性格特质的组合影响智力表现。心理学家发现,AB型个体常表现出A型血的专注力与B型血的发散性思维,这种“混合型思维模式”使其在复杂问题解决中更具弹性。例如,日本对高智商人群的统计显示,AB型血在科学家和艺术家中占比显著高于其他血型。尽管这种关联性缺乏严格的因果证据,但群体层面的数据仍为“聪明血”的民间认知提供了现实依据。

二、认知特征与思维优势

AB型血人群的智力优势常被归因于独特的认知机制。脑科学研究指出,AB型血个体的大脑灰质密度较高,尤其在负责逻辑推理的前额叶皮层区域,其神经连接效率优于其他血型。例如,韩国学者金恩荣(智商210)和达芬奇(推测智商230)的血型案例虽存在争议,但强化了公众对AB型血与极端智力关联的想象。行为实验进一步显示,AB型血受试者在空间记忆测试和多任务处理中表现更优,可能与海马体结构差异相关。

在思维模式上,AB型血人群展现出矛盾统一的双重特质。一方面,他们具有A型血的系统性思维,擅长通过严谨分析解决问题;B型血的跳跃性思维使其在创新领域表现突出。例如,日本企业研究发现,AB型员工在研发部门的比例高达27%,远超人口基数占比。这种“分析-创造”的动态平衡,使AB型血常被视为“天才型”思维的代表。部分学者质疑此类结论存在样本偏差,需更多跨文化研究验证。

三、性格特质与行为模式

AB型血的性格复杂性为其智力表现提供了行为学注脚。心理学观察发现,AB型个体兼具理性与感性的矛盾特征:既表现出A型血的冷静判断力,又具有B型血的情感敏锐度。例如,在压力情境下,AB型人群能迅速切换至“超然模式”,通过抽离情绪干扰保持决策效率。这种特质在危机管理中尤为重要,日本管理学界甚至发展出针对AB型领导者的专项培训体系。

行为模式上,AB型血的适应性优势尤为显著。人类学研究指出,AB型血在亚洲的高频分布(如日本占9.5%)可能与其环境适应能力相关。他们擅长通过观察调整策略,这种“认知弹性”在快速变化的社会中转化为学习优势。例如,AB型儿童在跨文化语言学习测试中表现突出,研究者认为这与他们对非结构化信息的处理能力有关。过度依赖直觉也可能导致思维碎片化,需通过后天训练强化系统性。

四、争议与科学反思

尽管民间传说与部分研究支持AB型血的智力优势,科学界对此仍持审慎态度。遗传学家指出,血型与智商的关联研究多存在方法论缺陷:一是样本量不足,二是未能排除社会经济因素干扰。例如,AB型血在东亚的“精英形象”可能源于日本血型文化的传播,而非生物学本质。诺贝尔奖得主中尚未发现血型分布异常,这削弱了先天决定论的可信度。

未来研究需在三个方向突破:通过全基因组关联分析(GWAS)明确血型基因与智力基因的重合度;开展跨代追踪研究,区分遗传与环境的影响权重;建立血型-性格-智力的多维模型,避免单一归因谬误。正如兰德施泰纳发现血型系统的初衷是医学应用,当代研究更应关注血型在个性化教育或职业规划中的潜在价值,而非制造新型“血型歧视”。

总结与展望

AB型血被称为“聪明血”的现象,本质上是生物学特征与文化建构共同作用的结果。从血型起源的双抗原理到认知行为的混合模式,从性格弹性到环境适应,多重因素交织成其智力优势的叙事框架。现有证据尚不足以支撑决定性结论,血型与智商的关系更可能是一种概率性关联,而非必然因果。对于家长和教育者,与其迷信血型标签,不如关注个体差异化的潜能开发。未来研究应打破血型决定论的思维定式,在神经科学、遗传学与社会学的交叉领域探索人类智力的真正奥秘。