o型血和a血型容易溶血;o型血和a型血溶血的症状

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-28 20:39:02

在人类复杂的血型系统中,O型血与A型血的相遇可能引发致命的免疫风暴。这种因ABO血型不合导致的溶血现象,既是新生儿黄疸的主要诱因,也是临床输血事故的潜在风险源。当O型个体携带的抗A抗体与A型红细胞表面的抗原结合时,红细胞膜结构遭到破坏,血红蛋白逸出形成游离胆红素,这种病理过程在母婴血型不合和异型输血场景中具有显著临床意义。据流行病学研究,我国新生儿ABO溶血病发病率约为0.4%-0.6%,其中母亲O型与胎儿A型血型组合占比达83%。

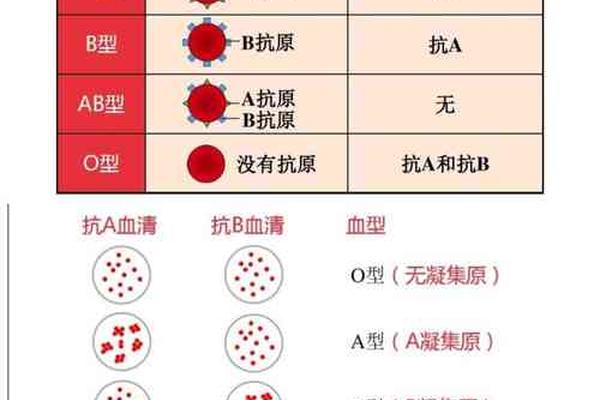

一、抗原抗体反应的生物学机制

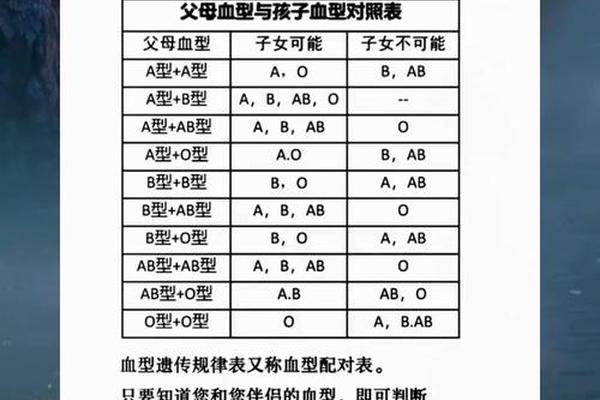

ABO血型系统的核心在于红细胞膜表面抗原与血浆抗体的特异性识别。O型血个体因缺乏A、B抗原,其血浆中天然存在IgG型抗A和抗B抗体,这类抗体分子量较小,能自由通过胎盘屏障。当O型母亲孕育A型胎儿时,胎儿红细胞表面的A抗原会刺激母体产生免疫记忆,二次免疫应答产生的抗体效价可升高至1:512以上,显著增加新生儿溶血风险。

这种免疫反应具有剂量效应特征。动物实验显示,当母体抗A抗体效价超过1:64时,胎儿红细胞破坏速度可达正常值的3-5倍。抗体通过Fc受体介导的吞噬作用引发红细胞裂解,每毫升血液中可释放2.5-3.2mg胆红素,远超新生儿肝脏代谢能力。值得注意的是,约15%的O型孕妇体内存在天然高效价抗A抗体,即使初孕也可能导致严重溶血。

二、母婴ABO溶血病的临床特征

母婴血型不合引发的溶血呈现动态发展过程。在妊娠中期,胎儿的网织红细胞计数可升高至6%-8%,超声检查可见胎盘厚度增加至4.5-6cm,约22%病例出现羊水过少。胎儿血红蛋白水平监测显示,孕28周后每周下降速度可达10-15g/L,显著高于正常胎儿3-5g/L的生理性下降。

新生儿出生后24小时内即可能出现病理性黄疸,血清总胆红素水平以每小时0.5-1mg/dL的速度上升,72小时峰值可达20-25mg/dL。典型病例呈现"柠檬黄"皮肤着色,约30%患儿出现肝脾肿大,长度可达肋下3-4cm。重症病例可发展为核黄疸,磁共振成像显示基底节区T1加权像高信号,这种神经系统损伤的不可逆率高达67%。

三、输血过程中的急性溶血反应

异型输血引发的溶血反应呈现双相性特征。在急性期(0-4小时),补体激活产生C5a过敏毒素,引发组胺大量释放,患者出现面部潮红、腰背部剧痛等症状,约40%病例伴有D-二聚体水平升高至5000μg/L以上,提示弥散性血管内凝血。尿液分析可见血红蛋白管型,血浆结合珠蛋白在1小时内可降至检测限以下。

迟发性溶血反应多发生在输血后5-10天,表现为进行性贫血和间接胆红素升高。此类反应源于记忆性B细胞激活,抗体效价呈指数级增长,网织红细胞计数在3天内可从2%升至15%-20%。特殊病例中可能出现Evans综合征,即同时存在抗红细胞和抗血小板抗体,这类患者的死亡率较单纯溶血高3倍。

四、症状分级与多系统危害

根据WHO溶血分级标准,轻度病例仅表现为皮肤黄染和轻度贫血(Hb>100g/L);中度病例出现嗜睡、拒奶等神经系统症状,血红蛋白降至60-90g/L;重度病例可并发急性肾损伤,血清肌酐在24小时内升高0.5mg/dL以上。长期随访数据显示,婴幼儿期发生过中重度溶血者,7岁时智商评分较对照组低8-12分,运动协调障碍发生率增加4倍。

多器官损害机制涉及游离血红蛋白的毒性作用。血红蛋白分解产生的铁离子催化Fenton反应,产生活性氧自由基,造成近端肾小管上皮细胞线粒体膜电位下降40%-60%。肝脏病理检查可见库普弗细胞吞噬大量含铁血黄素,肝细胞脂肪变性程度与胆红素水平呈正相关。

五、预防策略与临床治疗

产前干预体系包括三级预防措施:孕前进行夫妻血型筛查,发现O-A血型组合时,建议在孕16周开始每月监测抗体效价;孕28周后对效价>1:128者进行母体血浆置换;分娩时保留脐带血进行直接抗人球蛋白试验。新型生物制剂如抗CD20单克隆抗体(利妥昔单抗)可将抗体效价降低50%-70%,但需注意可能引发B细胞耗竭等副作用。

新生儿治疗采用阶梯式方案:胆红素<15mg/dL时进行蓝光照射(波长425-475nm),可使胆红素异构体生成速度提高3-5倍;15-20mg/dL区间加用丙种球蛋白(1g/kg)阻断Fc受体;>20mg/dL需进行双倍血容量换血,采用O型红细胞与AB型血浆的混合制剂。近年研究发现,重组人血红素加氧酶抑制剂可减少胆红素生成,Ⅱ期临床试验显示治疗组换血需求降低38%。

六、总结与展望

ABO血型不合引发的溶血反应是免疫学与临床医学交叉领域的经典课题。现有研究表明,通过完善产前筛查体系、优化输血相容性检测,可使新生儿溶血病发生率降低65%,输血相关死亡率下降82%。未来研究应聚焦于胎盘屏障调控机制,开发特异性IgG抗体清除技术,以及建立基于人工智能的溶血风险预测模型。对HLA-DRB107等易感基因的深入解析,可能为个体化预防提供新方向。在精准医学时代,通过多组学技术整合红细胞膜蛋白组、母体免疫微环境等数据,将推动溶血性疾病防治进入新纪元。