类a血型标准物质—血型a+和a型血有什么区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 13:32:05

血液分型是临床医学的基石之一,其精确性直接关系到输血安全与治疗效果。在ABO血型系统中,A型血作为常见类型,常与“A+”这一表述产生混淆。实际上,“A型血”是ABO系统的分类结果,而“A+”则是ABO与Rh血型系统的复合表述,二者在抗原组成、临床应用及检测技术上存在显著差异。理解这些差异不仅有助于公众认知,更对医疗实践中的血液管理具有指导意义。

一、血型分类系统的差异

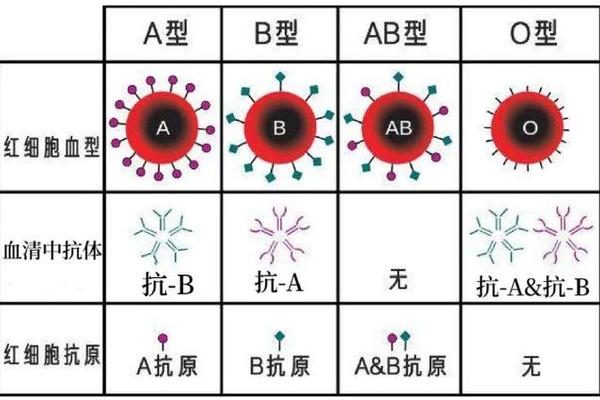

ABO血型系统与Rh血型系统是临床最核心的两大分型标准。ABO系统基于红细胞表面的A、B抗原分布,将人类血液划分为A型、B型、AB型和O型四种基础类型。A型血特指红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体的血液类型。而“A+”这一表述,实则是ABO与Rh系统的叠加:其中“A”代表ABO系统中的A型,“+”代表Rh系统中的D抗原阳性。Rh系统通过是否存在D抗原进一步将每种ABO血型细分为Rh阳性(+)与Rh阴性(-)。

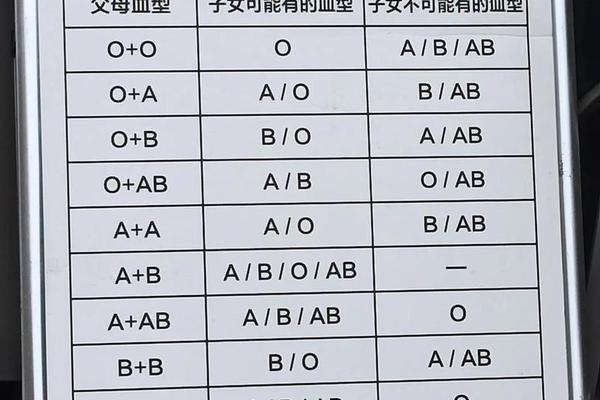

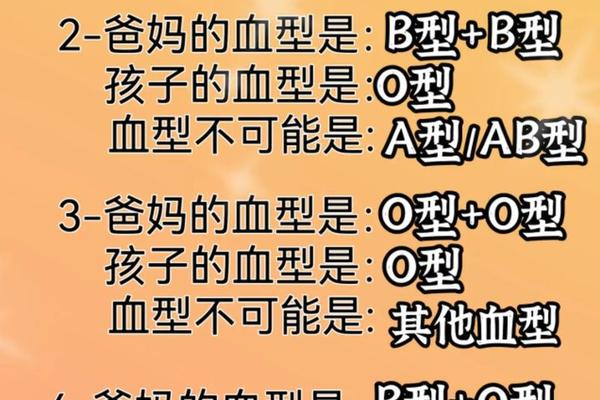

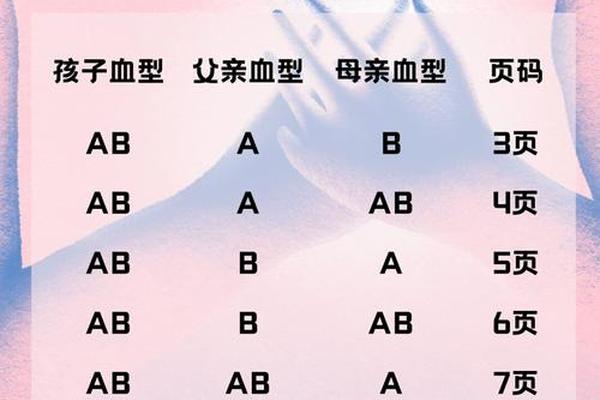

这种双重分类体系源于医学实践的需求。ABO系统的抗原抗体反应最为剧烈,直接决定输血相容性;而Rh系统的D抗原作为最强免疫原性抗原,其不匹配可能导致新生儿溶血病或迟发性输血反应。例如,Rh阴性孕妇若接触Rh阳性胎儿血液,可能产生抗D抗体威胁后续妊娠。完整的血型表述需同时涵盖两大系统,如“A+”即等同于“A型Rh阳性”。

二、抗原与抗体的生物学差异

在分子层面,A型血与A+血型的核心区别体现在抗原谱系上。A型血的红细胞表面携带A抗原,其血清中含抗B抗体;而A+血型在此基础上还携带Rh系统的D抗原。D抗原是一种跨膜蛋白,其存在与否由RHCE基因决定,与ABO系统无遗传连锁关系。这种抗原差异导致了两类血液在免疫反应中的不同表现:Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液后可能产生抗D抗体,二次接触则引发溶血反应。

亚型的存在进一步增加了复杂性。A型血包含A1和A2两种主要亚型,其中A1型红细胞同时表达A和A1抗原,而A2型仅表达A抗原。A2型血清中可能含有抗A1抗体,导致A1与A2型血液直接输注时发生凝集反应。临床案例显示,约1-8%的A型患者因亚型不匹配引发输血反应,这要求血型检测需包含亚型鉴定。而“A+”作为Rh阳性标识,并不涉及ABO亚型区分,需通过附加检测明确。

三、临床应用的核心区别

输血原则的差异是二者最关键的临床分水岭。在ABO系统中,A型血可接受A型或O型血液;而Rh系统要求Rh阴性患者仅能接受Rh阴性血液,但Rh阳性患者可接受Rh阳性或阴性血液。这种非对称性使得A+血型(Rh阳性)的供血范围远大于A-血型(Rh阴性)。数据显示,我国汉族人群中Rh阴性比例不足0.5%,而A+血型占比约26%,这种分布差异导致Rh阴性血液常面临储备不足的困境。

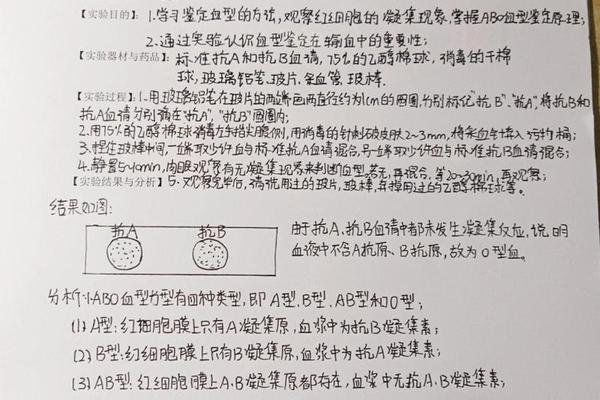

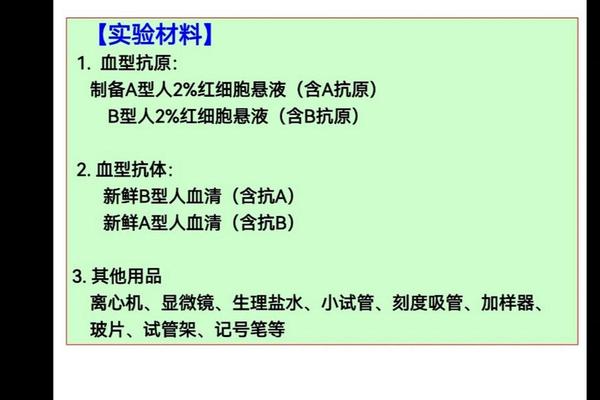

检测技术的演进深刻影响着血型鉴定的精确度。传统血清学方法通过观察凝集反应判断血型,但对弱抗原表达(如A2亚型)或特殊抗体(如抗A1)可能产生误判。基因分型技术的应用解决了部分难题,例如通过PCR检测ABO基因的SNP位点,可准确区分A1/A2亚型。而新型微流控芯片技术将检测时间缩短至5分钟,灵敏度达到99.7%,特别适用于急诊输血场景。这些技术进步使“A+”这类复合血型的快速精准鉴定成为可能。

四、标准化建设的挑战

血型标准物质的研制是确保检测准确性的基石。根据《中国药典》规定,A型标准物质需包含纯化的A抗原及配套抗血清,而RhD标准物质则需包含D抗原特征蛋白。目前,我国采用分级标准物质体系:一级标准品用于校准设备,二级标准品用于常规检测。但针对A+这类复合血型,尚缺乏整合ABO与Rh系统的联合标准物质,这可能导致不同检测系统间的结果偏差。

未来发展方向需要多维度突破。在基础研究层面,建立涵盖30个血型系统的全景式分型数据库势在必行;在技术层面,开发非侵入式检测设备(如基于唾液血型物质检测的便携装置)可提升检测依从性;在临床管理层面,推广自体输血和血液成分单采技术,能有效缓解Rh阴性等稀有血型的供给压力。这些探索将推动血液安全从“精准分型”向“个性化输血”迈进。

作为人类最重要的生物标识之一,血型系统的复杂性远超常识认知。A型血与A+血型的区别,不仅体现在抗原抗体反应的微观世界,更关乎输血治疗的宏观安全。随着精准医学的发展,血型检测正从传统的血清学迈向多组学整合的新纪元。未来研究需着力破解稀有血型储备、弱抗原检测、跨血型移植等难题,让每一滴血液都能在生命救治中实现最大价值。这既需要技术创新的突破,也离不开标准化体系的完善,更呼唤公众对血液科学的深入认知。