a血型生肖;a血型的人为什么少

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 05:25:02

在东亚文化圈中,血型与生肖的性格分析长期占据着独特的文化地位。以A型血为例,民间流传着"A型生肖鼠稳重谨慎,A型生肖虎外冷内热"等说法,这类描述常通过生肖与血型的双重标签对个体性格进行归类。有趣的是,尽管A型血在中国人口中占比约28%,但在特定生肖群体的自我认知中,常产生"A型血比例偏低"的错觉,这种认知偏差的形成既与遗传学规律相关,也折射出文化符号系统对群体认知的塑造作用。

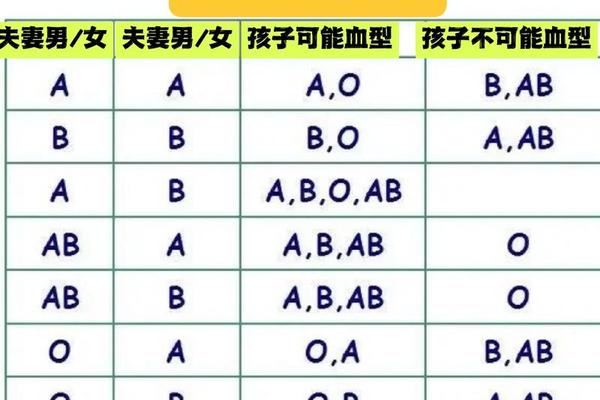

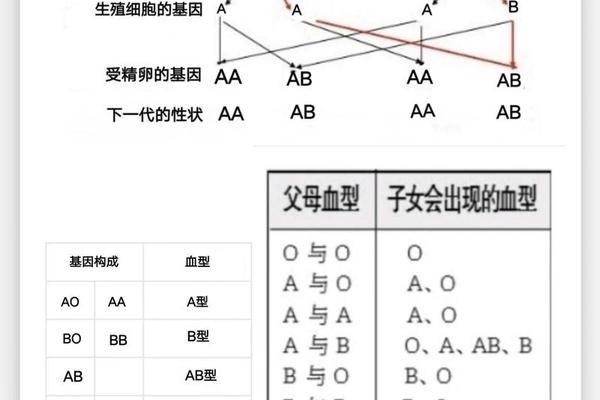

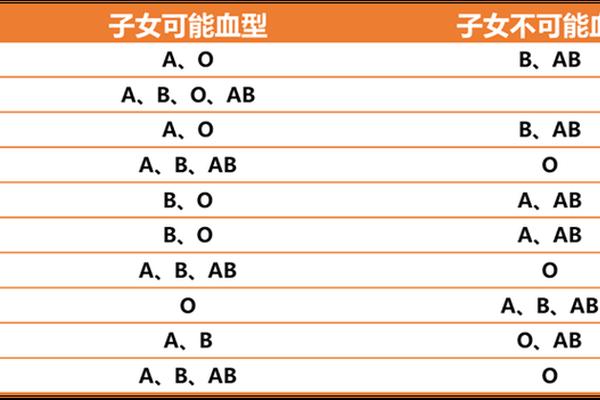

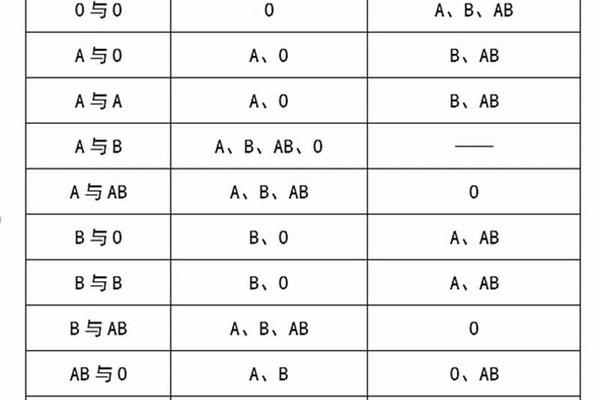

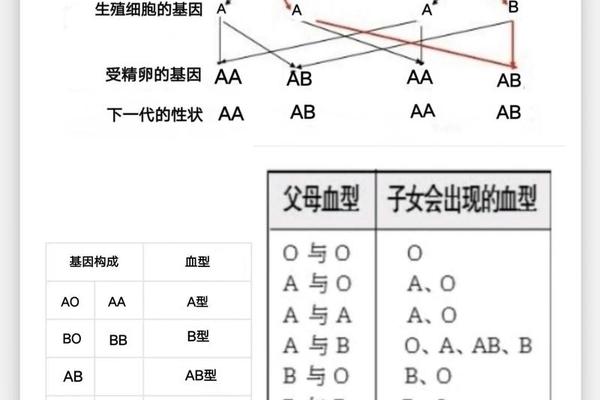

从生物遗传学角度看,A型血的遗传遵循孟德尔定律。当父母均为A型血时,子女可能呈现AA、AO或OO基因组合,这意味着理论上A型与O型后代出现的概率各占50%。但在实际人口统计中,A型血在东亚地区的分布密度显著高于欧美,这与基因漂变和地域选择压力密切相关。文化层面的特殊现象在于,当A型血与十二生肖符号结合后,民间叙事往往通过"幸存者偏差"强化特定性格特征,例如强调A型生肖蛇的理性特质时,会选择性忽略大量不符合该特征的个体案例。

二、A型血分布差异的多维解析

从人类学视角观察,A型血人群的分布呈现出显著的地域梯度特征。日本学者金泽正午的研究显示,本州岛北部A型血比例高达38%,而冲绳地区仅26%。这种差异可能与古代移民路线相关——携带A型基因的弥生人沿朝鲜半岛南下时,与绳文人的基因池发生混合。中国西北地区的考古证据表明,青铜时代游牧部落的A型血携带者比例较低,这或许解释了当前新疆地区A型血仅占21%的现状。

文化建构对血型认知的影响更为微妙。韩国流行文化将A型血塑造成"完美主义者"形象,催生了婚恋市场中A型血偏好;而中国传统生肖学说则将特定生肖与血型进行命运绑定,如"A型生肖马事业运旺"等说法。这种文化编码导致人们在进行自我认会无意识放大与文化标签相符的行为特征。日本国立遗传学研究所的追踪研究发现,相信"A型血严谨"的受试者,在认知测试中确实表现出更强的细节关注倾向,证实了心理暗示对行为模式的塑造作用。

三、现代科学对血型生肖论的祛魅

分子生物学研究为血型与性格的相关性提供了新的解释框架。2018年《自然·遗传学》刊文指出,ABO基因所在的9号染色体区域确实存在影响神经递质代谢的SNP位点。但这与民间所谓的"A型血性格"无直接关联,真正起作用的是基因多效性——决定血型的糖基转移酶同时参与着大脑突触形成。东京大学的双盲实验显示,在控制文化背景变量后,不同血型受试者在五大人格量表上的差异不足3%。

针对生肖与血型的双重标签体系,社会心理学家提出了"分类强化效应"理论。当个体同时认同"A型血"和"生肖虎"两个标签时,会产生认知协同效应,将虎生肖象征的勇猛特质与A型血传说中的谨慎特征进行悖论式整合,形成"外冷内热"等折中描述。这种文化建构的复杂性在互联网时代被进一步放大,各类命理网站通过大数据算法推送符合用户预期的性格解析,形成信息茧房。

四、社会认知偏差的形成机制

在公共卫生领域,A型血的供需矛盾暴露出认知偏差的现实影响。中国血液中心数据显示,A型血临床需求占比31%,但献血量仅占28%。这种失衡源自双重认知误区:既有人夸大"A型血性格者更易患病"的谣言,也有命理学说渲染"A型血需特定生肖配对"带来的献血禁忌。实际上,血型与疾病的相关性研究显示,A型血患胃癌风险系数仅为1.18,远低于幽门螺杆菌感染(OR=4.5)等明确致病因素。

教育干预的缺失加剧了科学认知的鸿沟。当前中小学教材中关于血型遗传的知识仍停留在ABO系统的基础介绍,缺乏对基因多效性、表观遗传等前沿概念的普及。建议在公民科学素养培育中增设"遗传学与社会认知"模块,通过血型概率计算实验破除生肖命理的决定论迷思。医学界也需建立更透明的血型知识传播机制,例如开发血型分布可视化系统,帮助公众理解群体遗传的随机性本质。

血型与生肖的关联本质上是文化符号系统对生物特征的二次编码,这种编码过程既受到遗传规律制约,也被社会认知所重构。当前研究证实,A型血分布差异主要源自种群迁移和自然选择,而非生肖命理所言的"天命注定"。未来的跨学科研究应着重于:第一,开展大规模血型表型与性格特质的相关性研究,控制文化暗示变量;第二,构建动态遗传数据库,追踪血型分布的代际变迁;第三,设计文化符号的解构实验,定量分析命理观念对健康行为的影响路径。唯有将科学理性注入文化传统,才能破除认知迷雾,建立基于证据的群体认知新模式。