a 血型吃红肉(什么血型吃什么是真的么)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-30 06:31:01

近年来,一种名为“血型饮食法”的理论在社交媒体上广泛传播,声称不同血型的人群对特定食物存在生理适应性差异。其中,关于“A型血人群应少吃红肉”的观点尤为引人注目。这一理论的提出者认为,A型血是人类进入农耕文明后演化的产物,因此更适合以植物性饮食为主,而红肉等动物蛋白可能增加代谢负担。这种看似逻辑自洽的说法是否经得起科学推敲?血型与饮食的关联究竟是基因密码的映射,还是披着科学外衣的伪命题?

血型饮食法的理论框架

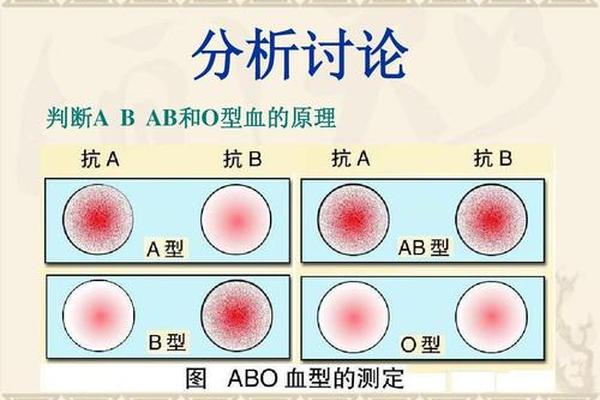

该理论最早由美国自然疗法医师彼得·达达莫于1996年提出,其核心逻辑建立在人类进化史与ABO血型系统的关联性上。他认为,A型血诞生于农耕时代,对应的祖先群体以谷物种植为主食,因此现代A型血人群的消化系统更适应植物性饮食,而红肉等动物蛋白会导致炎症反应和代谢紊乱。支持者列举了若干“证据”:例如A型血人群胃酸分泌较弱,难以分解红肉中的复杂蛋白质;另有研究称A型血携带的抗原与某些肉类中的凝集素相互作用,可能诱发细胞毒性。

这些理论存在明显漏洞。人类血型系统的演化时间线存在争议,基因研究发现O型血可能比A型血更晚出现,这与达达莫的“-农耕”时间轴相矛盾。农耕文明并非单一饮食模式的代表,考古证据显示早期农耕社群仍会通过渔猎补充动物蛋白。将数万年的基因演化简化为单一饮食类型的适配性,显然忽视了人类适应能力的复杂性。

科学研究的否定性结论

针对血型饮食论,全球多个权威机构已展开系统性验证。2013年《美国临床营养学刊》回顾了超过千项研究,明确指出“目前没有证据支持血型与特定饮食需求存在关联”。多伦多大学2014年的一项研究更具说服力:1455名受试者按照不同血型推荐饮食后,发现遵循A型饮食(素食为主)的人群心血管指标改善,但这种效果与血型无关——任何血型个体采用植物性饮食均可获得相似益处。

更直接的否定来自生理机制层面。ABO血型系统仅反映红细胞表面抗原差异,与消化酶活性、肠道菌群构成等关键代谢环节并无直接联系。例如胃酸分泌水平主要受幽门螺杆菌感染、年龄等因素影响,临床数据显示A型血人群的胃溃疡发病率反而低于O型血。所谓“红肉凝集素毒性”理论也缺乏实验支持,食物凝集素在烹饪过程中大多已被破坏,正常摄入不会引发健康风险。

A型血人群的个性化营养建议

尽管血型与饮食的关联被证伪,但个体化营养仍是现代医学的重要方向。对于A型血人群,真正需要关注的健康风险包括血液粘稠度偏高、心血管疾病易感性等。在这种情况下,减少红肉摄入的合理性并非源于血型基因,而是基于以下科学共识:加工红肉中的饱和脂肪和亚硝胺可能加剧动脉硬化,而植物蛋白和鱼类中的Omega-3脂肪酸具有抗炎作用。

值得注意的是,饮食建议应避免“一刀切”。对于从事高强度体力劳动的A型血个体,适量摄入红肉可有效补充铁元素和维生素B12;而老年群体则需警惕过量红肉带来的代谢负担。2018年针对超重人群的研究表明,无论血型如何,采用地中海饮食模式(以鱼类、橄榄油、全谷物为主)者的健康改善效果显著优于血型饮食组。

健康饮食的底层逻辑重构

跳出血型决定论的桎梏,科学界正在建立更精细化的营养评估体系。基因检测技术的发展揭示了数百个与营养素代谢相关的SNP位点,例如FTO基因变异与脂肪代谢效率的关联性,远比ABO血型更具指导价值。肠道菌群分析则提供了另一个维度——拟杆菌门与厚壁菌门的比例可能直接影响个体对动物蛋白的耐受度。

当前的前沿研究更强调动态平衡。例如英国生物银行2022年数据显示,将红肉摄入控制在每周300克以内,配合膳食纤维的足量摄取,可使A型血人群(与其他血型一样)的心血管风险降低27%。这种量效关系的建立,远比简单归类“适合”或“不适合”更具临床意义。

血型饮食论尽管具有传播学上的吸引力,但其科学基础已被大量研究证伪。对于A型血人群,限制红肉摄入的合理性应建立在整体饮食结构、运动量和代谢特征的个性化评估上,而非基因决定论的简单推导。未来的营养学研究需要突破单一生物标记物的局限,整合基因组学、代谢组学和环境暴露数据,构建真正精准的动态膳食指导体系。

消费者在面对此类理论时,宜保持理性判断。参考《中国居民膳食指南》提出的“食物多样、合理搭配”原则,每日摄入12种以上食物,控制红肉为每周500克以内,或许是比血型标签更普适的健康选择。毕竟,人类对食物的适应性,正是百万年进化赋予的最宝贵基因优势。