女o型血男a型血宝宝什么血型_B型血千万别找O型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-01 07:44:02

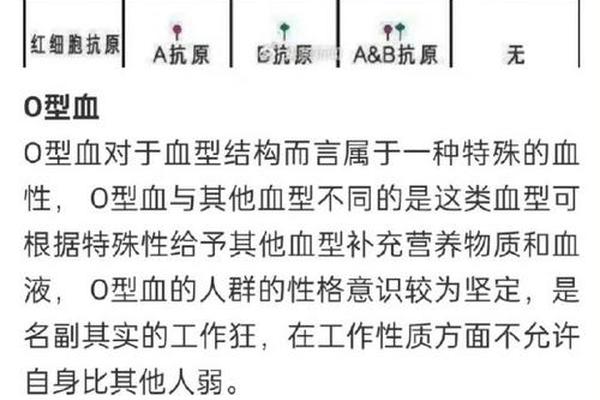

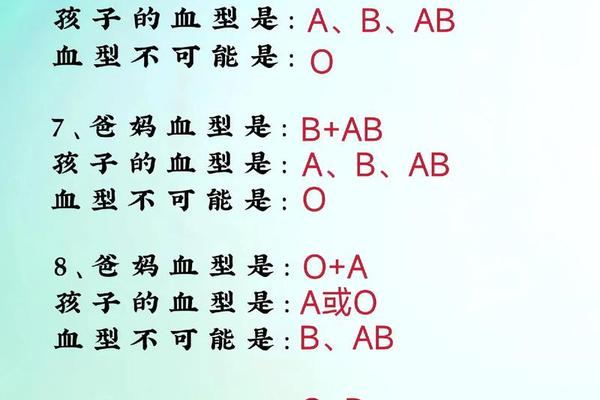

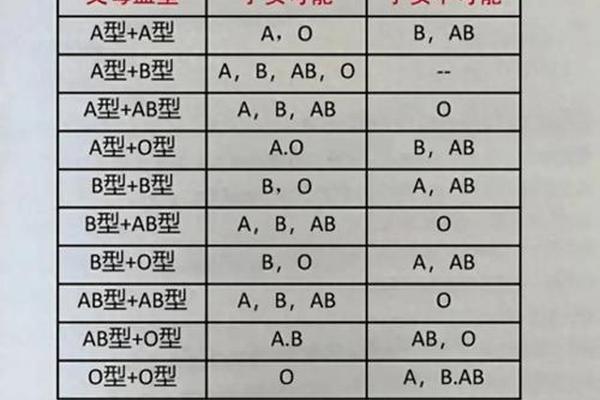

血型作为人类重要的遗传特征之一,其传递遵循孟德尔遗传定律。当母亲为O型血、父亲为A型血时,孩子的血型只可能是O型或A型。这一结论源于ABO血型系统的显隐性遗传规则:O型血的基因型为ii(隐性纯合子),而A型血的基因型可能是AA(显性纯合子)或Ai(显性杂合子)。根据组合规律,父母双方的基因型组合为ii×AA或ii×Ai,子代可能的血型基因型为iA(表现为A型)或ii(表现为O型),因此孩子不可能出现B型或AB型。

值得注意的是,血型遗传也存在极少数例外情况。例如,当父母一方携带罕见的AB亚型(如Bw11基因)时,可能打破常规的血型遗传规律。但此类情况概率极低,临床实践中仍需以常规遗传规律为判断依据。

二、新生儿溶血病的风险与机制

当O型血母亲与A型血父亲生育A型血胎儿时,可能引发新生儿ABO溶血病。其机制在于母体血液中的抗A抗体(IgG型)通过胎盘进入胎儿体内,与胎儿红细胞表面的A抗原结合,导致红细胞破裂。数据显示,约15%-25%的O型血母亲与A/B型血父亲结合时可能发生此类溶血,但实际发生严重症状的比例仅为1%-2%。

溶血病的临床表现包括黄疸、贫血、肝脾肿大等,严重时可进展为核黄疸,造成神经系统损伤。现代医学已能通过产前抗体滴度监测、蓝光治疗、丙种球蛋白注射甚至换血疗法有效控制病情。O型血母亲不必过度恐慌,但需重视孕期溶血筛查和新生儿出生后的早期干预。

三、ABO血型不合的婚配禁忌与科学认知

民间流传的“B型血千万别找O型血”说法,本质反映了对ABO血型不合的担忧。从遗传学角度看,O型血与B型血夫妻生育B型血子女时,同样存在溶血风险。但需要澄清的是,这种风险并非婚配禁忌的绝对依据。

科学研究表明,ABO血型不合的夫妻中,仅部分胎儿会因抗体攻击出现溶血反应,且多数症状轻微。与Rh血型系统不同,ABO溶血在第一胎即可发生,但不会因妊娠次数增加而显著加重。将血型不合视为婚恋障碍缺乏科学依据,反而可能加剧社会焦虑。

四、临床干预与预防策略

对于O型血母亲,孕期的规范化管理至关重要。建议在孕28周、32周、36周分别进行抗体效价检测,若效价≥1:64则提示高风险。通过基因检测技术(如PCR-SSP法)可提前判断胎儿血型,为高危妊娠提供精准干预依据。

产后管理中,新生儿黄疸监测需成为常规项目。当血清总胆红素超过12.9mg/dL时,需立即启动蓝光治疗;若超过20mg/dL,则考虑换血疗法。值得注意的是,O型血母亲母乳中的抗A抗体可能加剧新生儿溶血,因此部分病例需暂停母乳喂养直至抗体消退。

五、社会认知误区与科学教育

血型迷信在部分文化中根深蒂固,例如认为特定血型组合会影响性格或婚姻质量。这种认知混淆了生物学特征与社会属性的界限。事实上,血型与性格的关联缺乏大规模循证医学支持,而溶血病的可控性也使其不应成为婚育决策的主导因素。

医学界呼吁加强公众科普教育,例如通过社区讲座、新媒体传播等方式普及血型遗传知识。日本学者研究表明,系统的健康教育可使高风险孕妇的焦虑水平降低40%。医院应完善产前咨询体系,帮助夫妇理性评估风险并制定生育计划。

O型血与A型血夫妻的生育风险本质上是可防可控的医学问题,而非命运诅咒。通过科学的孕期管理、及时的产后干预和精准的基因检测技术,绝大多数溶血病例能获得良好预后。未来研究可进一步探索胎儿血型无创检测技术、抗体中和疗法等创新手段,从根本上降低溶血发生率。对于公众而言,打破血型迷信、建立基于证据的医学认知,才是实现优生优育的关键路径。