a血型爱吃蔬菜_A型血少吃三种食物

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-06 02:10:02

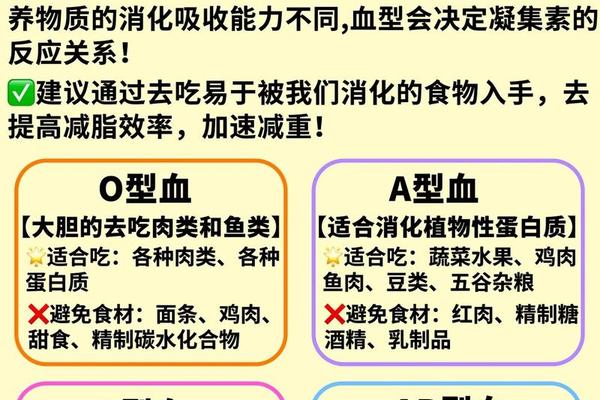

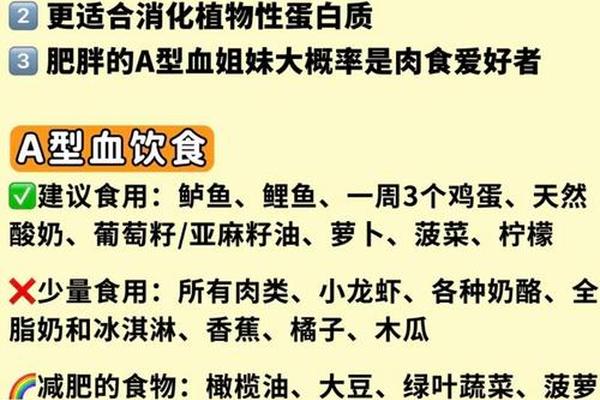

在当代健康话题中,“血型饮食法”以其独特的理论视角吸引了大量关注。其中,关于“A型血应多吃蔬菜、少吃三种食物”的观点尤为流行。这一理论声称,A型血人群因遗传特征和消化系统特点,更适合以植物性饮食为主,需严格控制肉类、乳制品和部分豆类的摄入。这一说法究竟是科学真理还是健康误区?本文将从理论背景、科学争议、实践逻辑及个体化需求四个维度展开探讨。

一、理论溯源与生物假设

血型饮食法的核心逻辑源自美国自然疗法医师彼得·德达莫的假说。他认为,A型血诞生于农耕文明时期,人类开始种植谷物蔬菜,因此A型血人群的消化系统更适应植物性饮食。该理论将人体对食物的适应能力简单归因于血型抗原差异,提类中的凝集素会与A型血抗原发生反应,导致炎症和代谢紊乱。

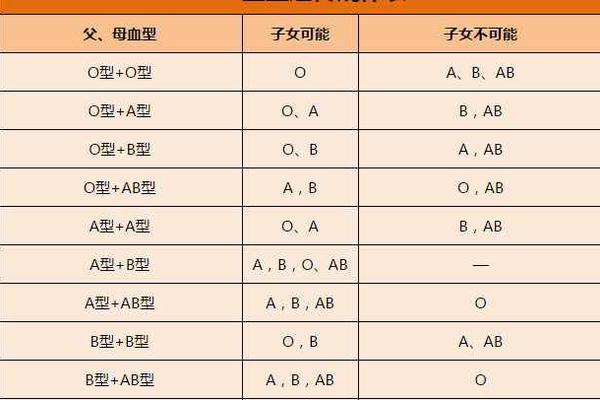

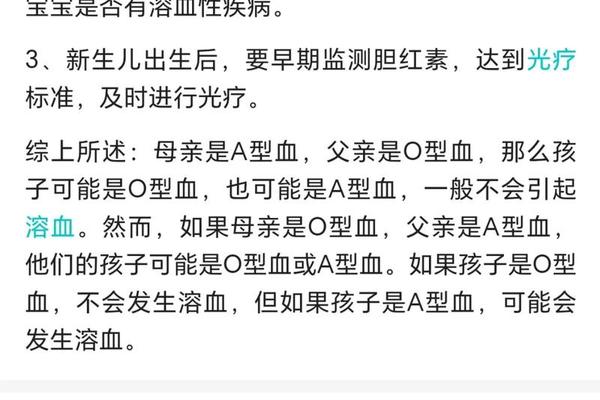

支持该假说的早期观察显示,A型血人群胃酸分泌量较O型血低约20%,乳糖酶活性也相对较弱。这些生理特征被解释为“不适应动物蛋白消化”的证据,进而推导出“A型血需减少红肉、全脂奶制品及菜豆”的饮食建议。例如,有研究指出,A型血频繁摄入牛肉可能增加低密度脂蛋白胆固醇水平,而植物蛋白则能改善肠道菌群平衡。

二、科学证据的撕裂与整合

尽管血型饮食法在民间广泛传播,科学界对其有效性存在显著分歧。2018年《美国临床营养学杂志》发表的荟萃分析显示,在纳入的16项研究中,仅3项发现血型与饮食效果存在微弱关联,且结果无法复现。加拿大多伦多大学针对1455人的研究发现,遵循A型血饮食(即素食)确实能降低BMI和胆固醇,但这种效果在AB型血人群同样存在——本质上源于素食本身的健康效益,而非血型特异性。

分子生物学研究进一步揭示了理论漏洞。基因测序表明,A型与O型血基因几乎同时出现于人类进化史,否定了“农耕文明塑造A型血消化特征”的时间线假设。中国营养学会专家石海丹指出,将复杂的人体代谢简化为血型决定论,忽视了肠道菌群、表观遗传等关键因素。

三、实践逻辑的合理内核

虽然血型决定论缺乏严谨证据,但A型血饮食建议中暗含普适性健康原则。限制红肉摄入(每周<300克)可降低结直肠癌风险,这与世界癌症研究基金会的建议不谋而合。乳制品摄入量的个体差异确实存在,约30%亚洲人存在乳糖不耐受,但这与血型无显著相关性,更多由基因LCT调控。

值得关注的是,A型血饮食强调的植物性蛋白来源具有明确健康价值。大豆蛋白已被证实可降低心血管疾病风险,其氨基酸评分(PDCAAS)达0.91,接近动物蛋白水平。深绿色蔬菜中的叶酸和维生素K,能有效调节同型半胱氨酸水平,弥补A型血人群潜在的心血管脆弱性。

四、个性化营养的进阶路径

现代营养学正超越血型框架,向精准化方向发展。基于代谢组学的研究发现,个体对食物的反应差异50%以上由肠道菌群构成决定。例如,拟杆菌门占优者分解膳食纤维效率更高,而厚壁菌门主导者更易从肉类获取能量——这种微生物特征与血型无必然联系。

临床实践建议采用动态评估模型。西安交大二附院推荐A型血人群每季度进行营养代谢检测,重点关注铁蛋白(反映植物铁吸收率)、维生素B12(评估素食充足性)等指标。对于坚持血型饮食者,营养师建议补充Omega-3(亚麻籽油)、结合型铁剂(螺旋藻)等关键营养素。

“A型血多吃蔬菜、少吃三种食物”的理论,本质是将复杂生物现象简化为单一变量的尝试。尽管其核心建议与部分健康原则重叠,但将饮食选择机械绑定血型缺乏科学严谨性。当前研究显示,个体营养需求由基因、环境、微生物等多重因素共同塑造,未来研究需建立多维度预测模型。对于普通人群,遵循《中国居民膳食指南》的多样化饮食原则,远比拘泥于血型标签更具实践价值。在个性化营养时代,我们既要保持对新兴理论的开放性,更需以批判性思维审视其科学根基——毕竟,健康的真谛在于系统平衡,而非某个孤立符号的牵强附会。