血型A1 A2—A1和A2血型主要区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-10 08:19:01

A1与A2血型的核心差异源于红细胞表面抗原的分子构成。A1型红细胞同时携带A抗原和A1抗原,而A2型仅保留基础A抗原。这种差异的形成与糖基转移酶的活性密切相关:A1型细胞中,α-3-N-乙酰半乳糖胺转移酶能同时修饰Ⅰ型(直链)和Ⅲ型(支链)H抗原,形成复合型A1抗原;而A2型细胞的转移酶仅作用于Ⅰ型H抗原,无法催化Ⅲ型结构的糖基化。

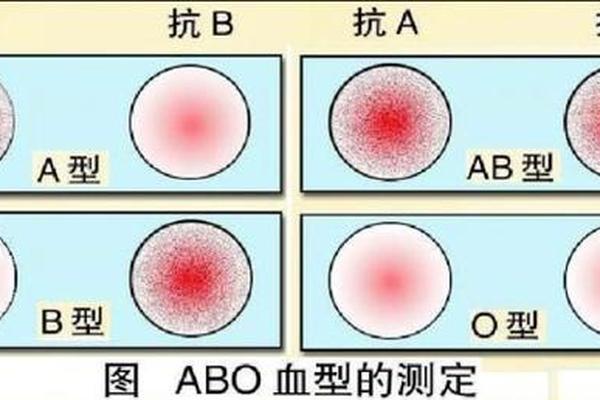

从抗原密度来看,A1型红细胞上的A抗原位点数量约为1.0×10^6/细胞,显著高于A2型的0.2×10^6/细胞。这种量级差异直接导致两种亚型在血型鉴定时呈现不同强度的凝集反应,A2型常因抗原表达不足而被误判为O型或B型。结构分析显示,A1抗原特有的重复三糖结构(GalNAcα1-3Galβ1-4GlcNAc)赋予其更强的免疫原性,而A2抗原的线性结构(GalNAcα1-3Galβ1-3GlcNAc)则具有较低的抗原暴露度。

二、血清学反应的显著分歧

在抗体识别层面,B型血清中同时存在的抗A和抗A1抗体对两种亚型产生不同反应模式。A1型红细胞能与两类抗体均发生凝集,而A2型仅与广谱抗A抗体反应。这种特性源于A1抗原特有的表位构象——抗A1抗体主要识别A抗原末端的N-乙酰半乳糖胺与岩藻糖形成的空间复合结构,该构象在A2抗原中完全缺失。

临床检测中,约1-2%的A2型个体会自发产生抗A1抗体,在A2B型中这一比例更高达22-26%。这种现象与免疫耐受机制相关:当个体自身红细胞缺乏足够A1抗原时,接触外界A1抗原(如输血或妊娠)可能触发免疫应答。这类抗体在37℃仍保持活性,可能引发急性溶血性输血反应,因此输血前必须进行交叉配型。

三、遗传分子机制的深度解析

基因层面,A1和A2亚型由ABO基因第7外显子的关键突变决定。A1等位基因在核苷酸467位点存在C>T突变(Pro156Leu),导致糖基转移酶活性增强,能同时催化Ⅰ型和Ⅲ型H抗原的糖基化;而A2等位基因在核苷酸1059-1061位点发生CGG缺失(Arg356del),使酶分子失去与底物支链结构结合的能力。

群体遗传学研究显示,A1亚型占A型人群的80%以上,而A2型在非洲某些族群中可达35%。这种分布差异可能与进化选择压力相关:疟疾流行区A2型的高频率可能与其红细胞表面残留的H抗原有关——H抗原可作为间日疟原虫的受体,但A2型保留的H抗原量仅为O型细胞的1/4,反而形成天然保护。

四、临床输血中的关键影响

在输血实践中,A2型供血者的红细胞因抗原表达较弱,被误判为O型的风险高达0.3%。2018年日本输血学会的统计显示,约0.1%的"O型"献血者实际为A2型,这类错误可能导致A型受血者发生迟发性溶血反应。解决方案包括采用单克隆抗A1试剂加强筛查,以及引入分子生物学检测技术。

对A2型受血者的特殊处理同样重要。当输入A1型血液时,其体内存在的抗A1抗体可能引发溶血。美国血库协会建议:对含有抗A1抗体的A2型患者,应选择A2或O型红细胞;而血浆制品则需遵循ABO同型输注原则,避免抗A抗体引发受血者红细胞破坏。

五、未来研究方向展望

当前研究热点集中在抗原表位的精确解析领域。2024年Nature子刊报道,通过冷冻电镜技术已成功解析A1抗原与抗A1抗体的三维复合结构,这为开发特异性检测试剂提供了分子基础。另一前沿方向是基因编辑技术的应用——中国科学家团队正尝试通过CRISPR技术修饰ABO基因,将A2型转化为通用供体型,该技术在小鼠模型中已实现90%转化效率。

群体健康管理方面,建立区域性A亚型数据库成为新趋势。印度国家血库2023年启动的"亚型图谱计划",通过全基因组测序已发现11种新型A亚型变异体。这类数据不仅提升输血安全,更为器官移植配型提供精细参考。

总结而言,A1与A2血型差异的本质是糖基化修饰的精细调控结果,这种微观差异在临床输血、疾病易感性及进化适应中产生深远影响。随着分子诊断技术的进步,未来血液分型将从传统的血清学检测迈向多组学整合分析,为实现个性化输血和精准医疗开辟新路径。建议医疗机构加强亚型检测能力建设,同时开展公众科普以减少因血型误解引发的社会偏见。