A型亢M血型_mn血型是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-11 18:07:01

人类血型系统是生命科学中一个充满复杂性与多样性的领域。在ABO血型广为人知的今天,MN血型系统作为另一套独立存在的红细胞抗原分类体系,正逐渐引起医学界的重视。当A型血与MN血型系统中的M抗原特性相遇时,便形成了“A型+M型”这一特殊的组合型血型。这种双重血型系统的叠加不仅揭示了遗传学的精妙机制,更在临床医学中具有重要的实践意义。

一、基础概念:血型系统的双重性

ABO血型系统与MN血型系统是人类红细胞表面抗原分类的两大独立体系。ABO系统由A、B抗原决定,而MN系统则基于M和N抗原的表达差异,将人群分为M型(仅含M抗原)、N型(仅含N抗原)和MN型(同时携带两种抗原)三种。这两个系统在遗传机制、抗原分布和临床应用中均呈现显著差异,但又能在个体中叠加存在。例如,一个A型血个体可能同时属于MN系统中的M型,此时其完整血型描述应为“A型+M型”。

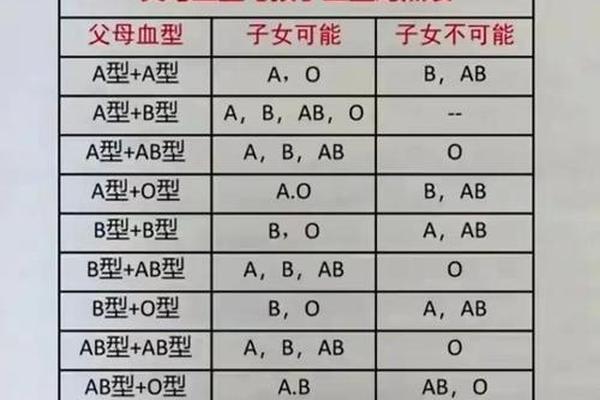

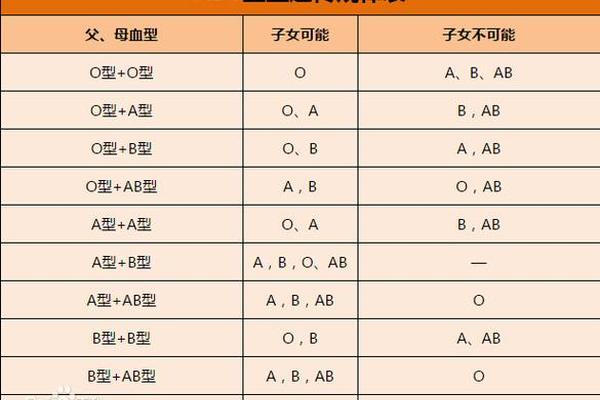

这种叠加现象源于血型基因的独立遗传规律。ABO基因位于9号染色体,而MN系统由4号染色体上的GYPA和GYPB基因控制。父母在遗传血型时,ABO与MN系统的基因可自由组合,形成12种可能的血型组合(如A+M、B+MN等)。这种遗传独立性使得每个个体的血型特征呈现多维性,为医学检测和治疗带来新的挑战。

二、遗传机制:双系统共存的生物学基础

从分子生物学视角看,ABO抗原与MN抗原的形成机制截然不同。ABO抗原的合成依赖于糖基转移酶的活性,其本质是糖链结构的修饰,而MN抗原则由红细胞膜上的血型糖蛋白分子直接呈现。具体而言,M抗原对应血型糖蛋白A的特定氨基酸序列(丝氨酸-丝氨酸-苏氨酸),N抗原则对应亮氨酸-丝氨酸-苏氨酸的变异。这种蛋白质层面的差异,使得MN抗原的检测方法完全独立于ABO系统。

在遗传过程中,ABO和MN系统的等位基因遵循孟德尔定律自由组合。例如,一个基因型为AO(ABO系统)和MM(MN系统)的个体,其红细胞将表现为A型+M型。这种双重遗传特征在人群中的分布具有地域差异,研究显示中国汉族人群中MN血型的分布频率约为M型28.6%、N型21.5%、MN型49.9%,当与ABO系统结合时,将形成复杂的血型图谱。

三、临床意义:从输血安全到新生儿溶血

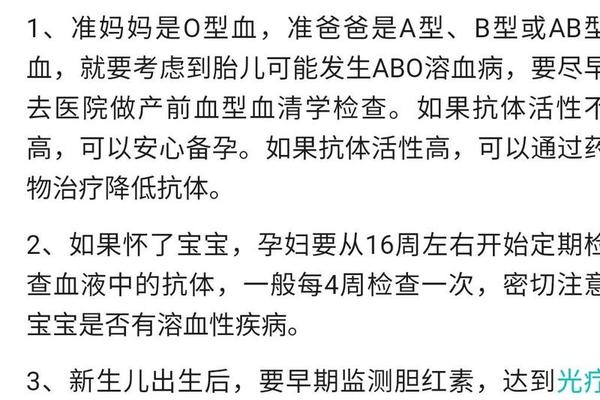

在临床输血实践中,MN血型的重要性常被低估。虽然常规输血仅检测ABO和Rh系统,但MN抗原的免疫原性仍可能引发迟发性溶血反应。统计显示,约0.1%的输血不良反应与MN血型不合相关。对于需要多次输血的患者,尤其是MN血型系统中的M型或N型个体,输入含异型抗原的血液可能导致抗-M或抗-N抗体的产生,这些IgG型抗体可通过胎盘屏障,增加妊娠期溶血风险。

新生儿MN溶血病例的报道进一步凸显了该系统的临床价值。2023年苏州某医院的案例显示,一位AB型血(MN系统中的NN型)母亲与A型血(MN型)父亲所育婴儿,因遗传MN型血型引发溶血反应,最终通过换血治疗成功救治。这类案例提示,孕前血型检测应纳入MN系统筛查,特别是对于有不明原因流产史或新生儿溶血史的家庭。

四、研究进展:从法医学到群体遗传学

MN血型系统在法医学领域的应用已超过半个世纪。由于MN抗原的稳定性强于ABO抗原,其在血迹鉴定中具有独特优势。通过抗M、抗N血清的凝集反应检测,可准确判断现场血迹的血型特征。近年研究还发现,MN血型与某些疾病易感性存在关联,例如M型个体对疟原虫感染的抵抗力较弱,这可能与红细胞表面糖蛋白结构影响病原体黏附有关。

群体遗传学研究揭示了MN血型在全球范围内的分布规律。非洲人群中N型频率高达60%,而亚洲人群则以MN型为主。通过分析古代人骨标本中的MN基因型,学者们成功重建了欧亚大陆早期人类的迁徙路线,为人类学研究提供了新的分子证据。这些跨学科的研究进展,正在重新定义MN血型系统的科学价值。

多维血型认知的医学未来

ABO与MN血型系统的叠加,不仅是遗传学规律的直观体现,更是精准医学时代必须重视的个体化特征。随着基因测序技术的发展,未来血型检测将突破传统血清学方法的局限,实现多系统联合分析。建议医疗机构逐步将MN血型纳入常规检测项目,特别是在产科和输血科建立双重血型档案。对于科研领域,需要进一步探索MN抗原的免疫调控机制及其与疾病的分子关联,这将为新型疫苗开发和个性化治疗开辟新的路径。血型系统的多维认知,终将成为人类解锁生命奥秘的重要密钥。