爸爸血型a孩子血型,ab型血为什么叫贵族血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-12 14:48:03

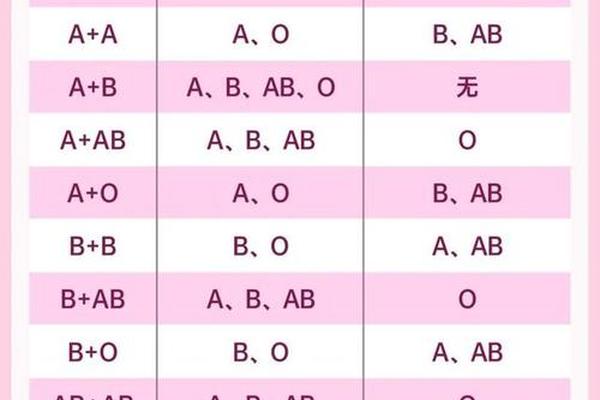

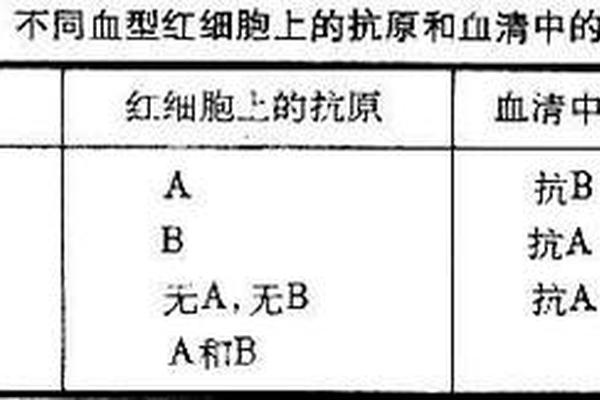

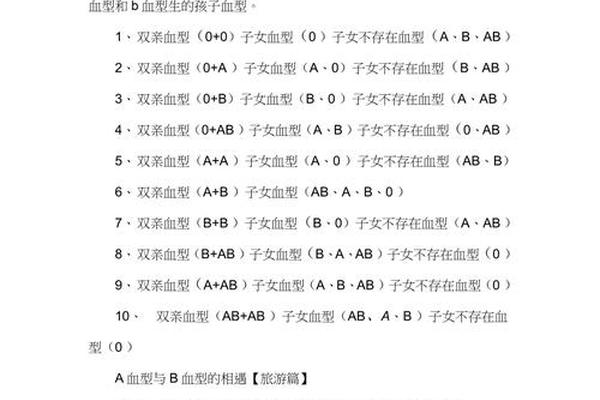

在ABO血型系统中,A型血与AB型血的亲子关系需要满足特定的遗传规律。A型血的基因型可能是AA或AO,而AB型血的基因型只能是AB。根据遗传学原理,若父亲是A型血(假设为AO基因型),母亲必须携带B型基因(基因型为BO或BB),孩子才有可能获得A和B两种显性等位基因,从而表现为AB型血。若父母一方为O型血(基因型为OO),则无法生育AB型血的孩子,因为O型血无法传递A或B基因。这一遗传机制体现了ABO系统的显性与共显性特征——A、B基因对O基因为显性,而A与B基因之间则呈现共显性关系。

值得注意的是,血型遗传曾用于亲子鉴定。例如,父母若均为O型血,子女必然为O型;若父母一方为AB型,子女则不可能为O型。这些规律不仅揭示了生物学上的遗传逻辑,也为医学输血提供了重要依据。例如,AB型血因缺乏抗A和抗B抗体,曾被称为“万能受血者”,但其血浆中含有抗A和抗B抗体,因此现代医学更强调严格的血型匹配。

二、AB型血的稀有性与历史标签

AB型血仅占全球人口的约10%,在中国这一比例更低至7%。这种稀缺性成为其被称为“贵族血”的重要原因之一。历史上,贵族阶层常与稀缺资源关联,而AB型血因其罕见性被赋予象征性意义。例如,日本文化曾将血型与性格挂钩,认为AB型血者兼具理性与矛盾特质,甚至将其与领导力、创造力等“贵族气质”相联系。

从进化角度看,AB型血是人类血型系统中最晚出现的类型,推测其形成与不同族群混合有关。考古学研究表明,A型血源于农业文明,B型血与游牧文明相关,而AB型血则可能是在两种文明交汇中产生的基因融合结果。这种历史背景进一步强化了其“特殊身份”的文化想象,使得AB型血在民间认知中逐渐被神秘化。

三、医学特性与健康争议

AB型血的医学特性为其“贵族”称谓提供了部分科学依据。作为“万能受血者”,AB型血可接受所有血型的红细胞输注(需去除血浆中的抗体),这在紧急救治中具有显著优势。部分研究指出AB型血人群的免疫球蛋白水平较高,对细菌感染的抵抗力较强,甚至有研究称其具有“天然防蚊功能”。

这种“优势”存在争议。近年研究显示,AB型血人群患心血管疾病的风险比其他血型高23%,且消化系统敏感性更强。其凝血功能异常概率也较高,可能增加术后出血风险。这些发现打破了“贵族血”的完美形象,提示血型与健康的关系需更严谨的科学研究。

四、文化建构与心理暗示

“贵族血”的标签本质上是文化建构的产物。在日本,血型心理学一度盛行,企业招聘时偏好A型血的“细致严谨”,婚恋市场则排斥B型血的“固执自我”,而AB型血因其矛盾性被赋予“神秘精英”的想象。这种社会心理投射将生物学特征与人格特质强行关联,形成了特定的文化叙事。

从认知心理学角度分析,人们对稀有事物的价值高估现象(即“稀缺性偏见”)加剧了这种标签化。当AB型血与“冷静判断力”“社交得体性”等正面评价绑定,便形成自我实现的预言——AB型血者可能无意识地强化这些特质以符合社会期待。这种心理机制揭示了“贵族血”称谓的社会学本质。

总结与反思

AB型血的“贵族”标签源于遗传稀有性、医学特性与文化想象的共同作用,但其科学依据并不充分。血型遗传规律揭示了亲子关系的生物学逻辑,而AB型血的特殊性更多体现在输血兼容性等有限领域。现代医学研究已发现其潜在健康风险,提示我们需以理性态度看待血型差异。

未来研究应深入探索血型抗原与疾病易感性的分子机制,例如ABO基因对血管内皮细胞功能的影响。社会应摒弃血型歧视,认识到性格与能力由多重因素塑造。正如遗传学家卡尔·兰德施泰纳发现血型系统的初衷——理解生命多样性,而非制造等级划分。唯有超越标签化的认知,才能真正尊重每个生命的独特价值。