怎么用血a看血型、身份证号一键查询血型

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-15 23:23:01

在数字化时代,人们越来越依赖智能工具解决生活中的健康问题。血型作为人体重要的生物特征,不仅关乎输血安全,还与疾病易感性、遗传规律等密切相关。近年来,关于“如何通过支付宝查询血型”或“身份证号一键获取血型信息”的讨论层出不穷,本文将结合医学原理与技术实践,系统分析这些方法的科学性与局限性,并提供可靠的操作指南。

一、移动端查询血型的技术路径

通过支付宝或微信查询血型的功能,本质上是基于个人医疗数据的云端整合。以支付宝为例,其查询入口位于“市民中心-医保查询”模块。根据用户献血记录或既往体检数据,系统自动提取血液信息并展示血型结果。该功能依赖于两个核心要素:一是用户曾在联网医疗机构进行过血型检测,二是数据已通过区域医疗信息平台实现共享。

实际操作中需注意三点:并非所有地区都开通了医保系统与血型数据的对接;献血记录的查询需要用户授权调取全国电子献血证数据库;若用户从未参与献血或未在联网医院检测血型,该功能将无法返回有效信息。2023年上海市卫健委的统计显示,仅62%的三甲医院血型数据接入市级医疗云平台,这说明技术覆盖仍存在地域差异。

二、身份证查询血型的现实困境

网络流传的“输入身份证号即可查血型”说法存在根本性误区。我国居民身份证编码规则中,18位数字仅包含出生地、出生日期、性别及校验码,未涉及血型信息。部分用户误以为户籍系统存有血型记录,但公安部2018年公布的户籍管理规范明确显示,除非本人主动申报,公安机关不会强制采集公民血型数据。

真正可能存储血型信息的场景包括:医疗机构电子病历系统、部队服役档案、特定行业入职体检数据库等。例如军人的血型信息会标注在军帽内部,孕妇血型数据则存在于孕检档案。但这些数据均属于敏感个人信息,受《个人信息保护法》严格约束,普通公民无法通过公开渠道查询他人血型。

三、血型检测的科学原理与方法

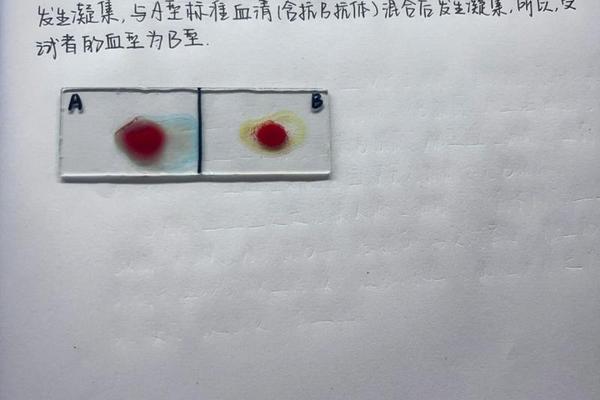

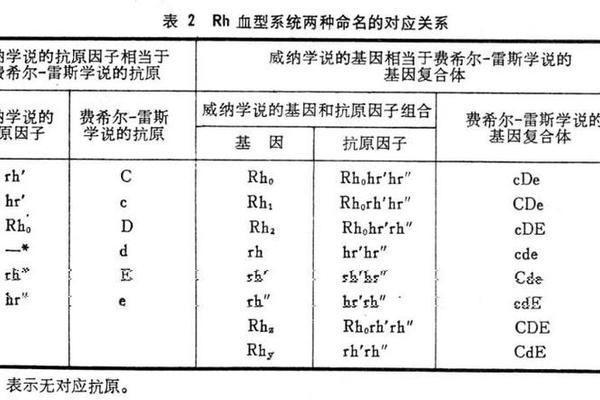

血型判定本质上是对红细胞表面抗原的识别过程。ABO血型系统通过检测A、B抗原存在情况分为四类,Rh系统则依据D抗原判定阴阳性。传统检测采用玻片凝集法:将受检者红细胞与标准抗A、抗B血清混合,观察是否发生凝集反应。现代医疗机构更多使用凝胶微柱法,其准确率可达99.99%。

基因检测技术的突破为血型判定提供了新路径。通过PCR扩增ABO基因的7号外显子区域,可精准识别A、B、O等位基因。这种方法的优势在于:可检测罕见血型亚型(如A2型),识别RhD变异体(弱D、部分D型),甚至预测新生儿溶血风险。但基因检测成本较高,目前主要用于疑难血型鉴定及法医学领域。

四、自我检测的风险与专业建议

市面流通的血型自测试纸或检测仪存在显著误差风险。某品牌三合一检测仪的临床对比试验显示,其血糖误差达16%,虽血型检测模块未公开数据,但同类产品的抗原抗体反应灵敏度往往低于实验室标准。更严重的是,自测可能遗漏关键信息:例如Rh阴性血型需通过抗D血清的二次验证,某些变异型可能被误判为阳性。

医学界普遍建议:任何涉及血型的医疗决策(如输血、器官移植)必须基于专业机构检测结果。瑞典卡罗林斯卡医学院2021年对510万人的研究证实,血型与49种疾病存在相关性,这更凸显了检测准确性的重要性。对普通民众而言,参与无偿献血或定期体检是最可靠的血型获取途径。

五、隐私保护与数据安全考量

在追求便利性的血型信息的隐私风险不容忽视。血型作为生物识别特征之一,结合其他数据可能推导出遗传病倾向等信息。欧盟《通用数据保护条例》已将血型列为特殊类别数据,我国《生物安全法》也明确规定生物特征数据的保护要求。用户使用第三方应用查询血型时,需特别注意隐私条款中关于数据共享范围的说明。

医疗机构的数据管理同样面临挑战。2024年某地级市医院信息系统漏洞导致2.3万份血型数据泄露事件,暴露出医疗信息孤岛与安全防护间的矛盾。未来的技术发展需在数据共享与隐私保护间取得平衡,区块链技术的去中心化特征或许能为医疗数据安全提供新思路。

移动端查询为血型获取提供了便捷入口,但其应用受限于数据完整性与准确性。身份证直接查询血型的技术设想目前缺乏实施基础,专业医学检测仍是金标准。随着基因测序成本下降,未来可能出现基于唾液样本的居家血型检测套件,但其推广需配套建立严格的质控体系。建议公众理性看待技术便利性,对于手术、妊娠等关键医疗场景,务必以医疗机构检测结果为唯一依据。学术界应加强血型数据标准化研究,推动建立全国统一的血型信息数据库,在保障隐私的前提下提升医疗数据利用效率。