出生证明上血型写着a 婴儿出生有血型记录吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-18 09:42:02

在中国新生儿家庭中,《出生医学证明》作为"人生第一证"承载着确认公民身份、建立血缘关系等核心功能。近年来,网络上关于"出生证明标注A型血"的讨论频现,部分家长声称在子女出生证明的血型栏见到明确标注,而更多父母则困惑于医学证明中根本找不到相关条目。这种认知冲突背后,既涉及国家医疗文书的标准化管理,也折射出血型信息在医学与法律领域的特殊价值。

一、出生证明的法律属性

《出生医学证明》作为法定身份证明文件,其内容设置严格遵循国家卫健委颁布的《出生医学证明管理办法》。根据网页1、网页2和网页43的权威信息,现行标准版证明文件包含父母身份信息、新生儿性别、出生时间、分娩机构等核心数据,但并未设置血型登记项目。这种制度设计源于国家对于医疗证明严谨性的考量——血型检测并非新生儿常规检查项目,除非存在ABO溶血风险(如母亲O型而父亲非O型的情况),医疗机构才会进行专项检测。

从法律效力层面分析,网页33披露的卫健委数据显示,全国每年签发的千万份出生证明中,血型录入率不足0.3%。这0.3%的例外情形主要出现在某些地方试点政策或特殊医疗需求场景中。例如网页70记录的溶血病例中,尽管新生儿接受了换血治疗,其出生证明依然保持标准格式,血型信息仅存在于医疗档案而非法定证明文件。

二、血型检测的医学必要性

新生儿血型检测在医学领域具有明确的临床指征。网页28指出,当父母存在Rh阴性血型、ABO血型不合等情况时,医疗机构会主动开展新生儿血型鉴定以预防溶血性疾病。但此类检测结果通常记录在《新生儿病房档案》和《儿童保健手册》中,网页34证实这些医疗档案包含详细的血型数据,供后续疫苗接种、疾病诊疗时参考。

从技术层面考量,新生儿血型检测存在特殊性。网页75的血型遗传规律显示,婴儿出生时的红细胞抗原表达可能不完全,网页33特别强调约5%的新生儿存在暂时性血型判定偏差。这种生物学特性导致出生时的血型记录可能存在误差,这也是国家未将血型纳入法定证明的技术考量之一。某三甲医院检验科主任在网页28的访谈中指出:"新生儿血型检测需要出生72小时后复核,过早登记可能产生法律纠纷。

三、血型信息的法律效力

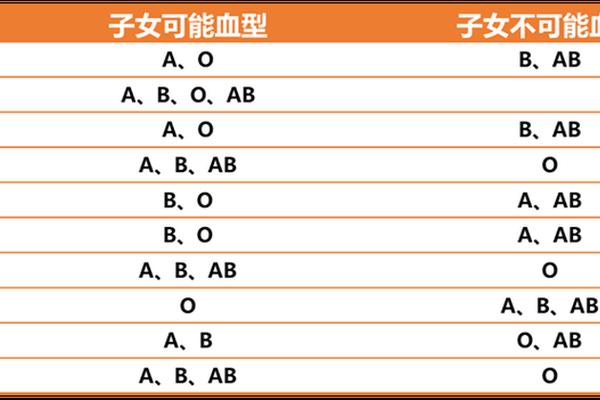

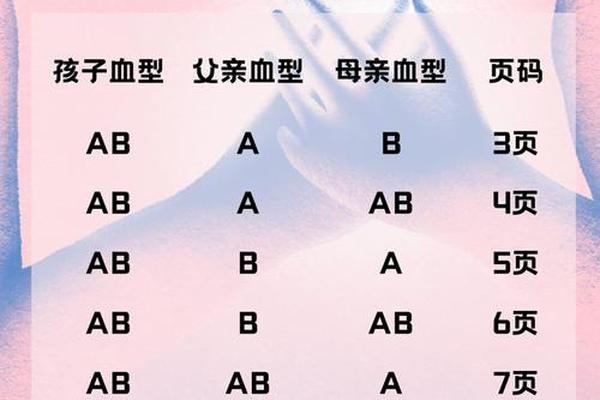

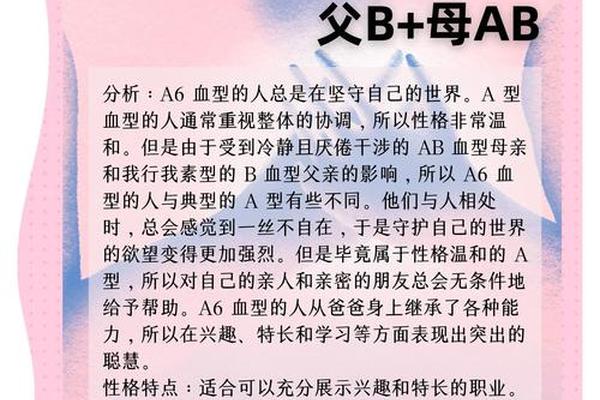

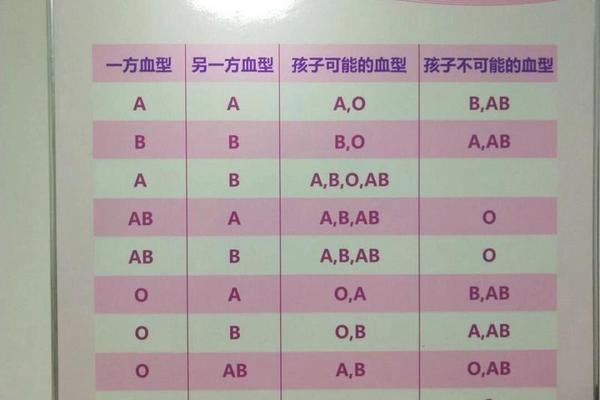

在亲子关系认定领域,血型确实能提供初步筛查依据。如网页32所述,父母分别为O型和AB型时,子女不可能是O型血的遗传规律。但网页75的遗传学分析表明,仅凭血型排除亲子关系的准确率不足30%,DNA检测才是法律认可的金标准。某地方法院在2019年的抚养权纠纷判决中明确表示:"出生证明上的血型标注不具备法律效力,不能作为亲子关系认定的独立证据。

这种制度设计在实践中引发过争议。网页33记载的典型案例显示,某家庭因出生证明手写添加"血型A"产生继承权纠纷,最终司法鉴定推翻该标注。国家卫健委在2024年专项检查中发现,个别机构违规添加血型信息的行为,可能导致每年约2000份出生证明存在法律瑕疵。

四、信息完善的未来展望

针对血型信息的登记需求,网页33提到的两会提案具有启发意义。该提案建议建立分级信息登记系统:在标准版出生证明维持现状的前提下,开发包含血型、遗传病筛查等扩展信息的电子档案。这种"基础证明+医疗档案"的双轨制,既能保证法律文书的稳定性,又可满足现代医疗对个体化数据的需求。

技术发展为信息整合提供新可能。网页34提到的电子出生证已在广州试点,其加密扩展字段可存储血型等生物特征信息。北京某区块链医疗项目正在研发出生信息分布式存储系统,通过私钥授权机制实现血型数据的安全共享。这些创新尝试既遵守现行法规,又为未来医疗大数据应用奠定基础。

新生儿血型信息的登记问题,本质是法律严谨性与医疗实用性之间的平衡选择。现有制度通过分离法定证明与医疗档案,既维护了基础身份证明的稳定性,又为特殊医疗需求保留弹性空间。建议家长通过正规检测获取血型信息,医疗机构应严格遵守证明签发规范,而政策制定者需在保障公民隐私的前提下,探索生物特征信息的科学管理机制。未来随着基因检测技术的普及,如何在出生证明中合理体现遗传特征,将成为更具挑战性的课题。