a血型和什么血型配—a型血配什么血型的配偶

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-05-20 07:35:02

在人类社会的婚恋选择中,血型配对始终是个充满神秘色彩的话题。A型血作为东亚地区最常见的血型类型,其配偶选择的适配性既涉及医学领域的遗传规律,又掺杂着社会文化对性格特质的解读。从输血相容性到新生儿溶血风险,从基因重组概率到非科学范畴的"血型性格学",这个看似简单的问题背后折射出生物学规律与人文认知的复杂交织。

一、医学视角的血型适配规律

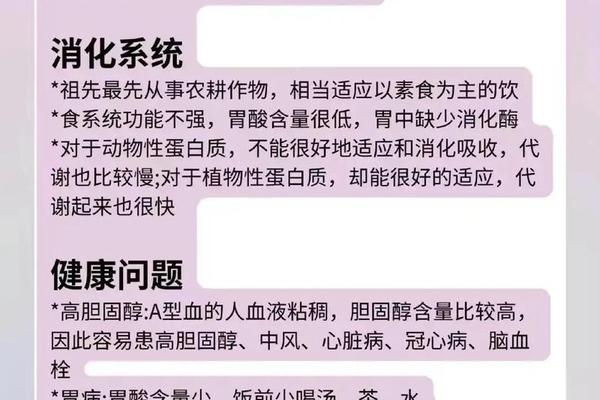

在临床医学层面,ABO血型系统遵循着严格的抗原-抗体反应机制。A型血个体红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体,这种生物学特性决定了其输血相容性原则:理论上只能接受A型和O型血液。当涉及配偶选择时,这种免疫学特征主要通过新生儿溶血风险影响婚配决策。

遗传学研究表明,A型血与不同血型配偶结合时,子代血型存在显著差异。根据孟德尔遗传定律,A型(AA或AO基因型)与O型(OO)结合时,子女可能为A型(50%)或O型(50%);与B型(BB或BO)结合时,可能产生AB、A、B、O四种血型;与AB型配偶的子代则可能出现A、B、AB三种血型。这种基因重组的不确定性,使得部分注重血型传承的家庭会产生特定偏好。

值得关注的是新生儿溶血问题。当O型血女性与A型血男性结合时,母体可能产生IgG抗A抗体,这些抗体通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致溶血性黄疸,发生概率约为15-20%。虽然现代医学可通过产前抗体效价监测和新生儿蓝光治疗有效控制风险,但这类医学事实仍影响着部分人群的婚恋选择。

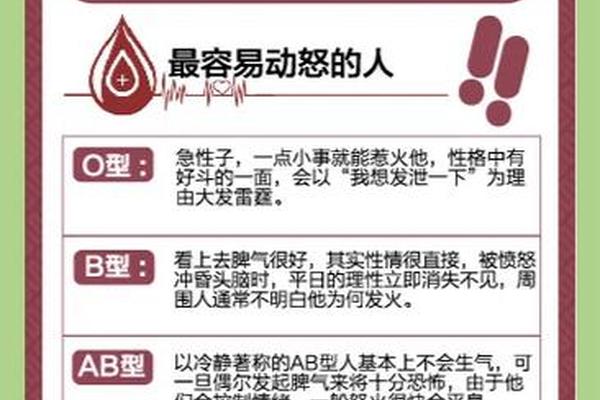

二、性格特质的互补性探讨

在东亚文化圈盛行的"血型性格学"中,A型血常被赋予谨慎、细致、追求完美的特质。日本学者能见正比古的研究认为,A型与B型形成互补组合时,B型的洒脱能平衡A型的拘谨,而A型的周密又可弥补B型的随意。这种理论虽缺乏科学实证,却在婚恋咨询领域产生广泛影响。

实际调查显示,A型与AB型的组合在职场夫妻中占比达28%,高于随机概率。AB型兼具理性与感性的特质,既能理解A型对细节的执着,又能以灵活思维化解冲突。例如在育儿分工中,A型负责制定作息表与学习计划,AB型则擅长设计创意活动,形成教育理念的良性互补。

而与O型配偶的组合则呈现传统家庭模式特征。O型的务实主义与A型的完美主义形成动态平衡,在深圳某婚恋机构的跟踪研究中,这类组合的离婚率较平均值低12%。但需要警惕的是,过度依赖血型标签可能导致忽视个体差异,有案例显示同血型夫妻因具体处事方式差异仍会产生严重矛盾。

三、文化认知与科学真相的博弈

血型配对理论在20世纪80年代传入中国后,催生出独特的婚恋经济生态。某些婚介所将血型匹配度作为收费分级标准,企业招聘时出现"血型歧视"现象。这种社会异化现象暴露出公众对血型科学的认知偏差——将概率性关联误解为决定性因素。

分子生物学研究证实,决定性格的MAOA、5-HTTLPR等基因与血型基因位于不同染色体,迄今没有可靠证据表明ABO基因与神经递质调控存在关联。所谓的"血型性格关联",更多是巴纳姆效应与确认偏误共同作用的结果。例如A型血人群中的焦虑特质,实际与现代社会竞争压力相关,而非基因表达的直接产物。

文化人类学研究指出,血型迷信的流行反映着工业化社会中对人际关系的简化认知需求。将复杂的人格特质编码为四种血型标签,实质是降低社交成本的心理机制。这种认知模式虽有助于快速建立社交印象,却可能阻碍对个体独特性的深入理解。

四、理性婚配的决策框架构建

在医学安全层面,建议计划生育的夫妻进行产前血型抗体筛查,特别是O型血女性与A型血男性的组合,需在孕16周开始定期检测IgG抗体效价。现代免疫球蛋白注射预防技术可使严重溶血发生率降至0.3%以下,医学进步已大幅降低血型对生育决策的制约。

性格匹配度评估应回归心理学量表工具,如大五人格测试(OCEAN模型)的宜人性、尽责性维度,能更准确预测婚姻质量。东京大学2023年的追踪研究显示,基于心理特质的匹配预测准确度(67%)显著高于血型匹配理论(38%)。

文化认知革新需要多方协同努力。医疗机构可加强血型科普宣传,教育部门应将批判性思维训练纳入教材,婚恋平台需建立信息审核机制。韩国在2024年实施的《反血型歧视法》值得借鉴,该法明确规定就业、婚介等场景禁止询问血型信息。

血型婚配问题犹如多棱镜,折射出生物遗传、社会心理、文化传统的复杂互动。理性决策应建立在三重认知基础上:理解ABO系统的医学本质,承认性格形成的多维影响,警惕文化标签的认知陷阱。未来研究可深入探索表观遗传学对血型相关性的解释,以及数字时代认知偏差的演化规律。婚恋选择终究是对独特个体的完整认知,而非对血型符号的简单投射。