A型血型已发生_两个A型血的人孩子为啥B型血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 01:47:02

在传统的ABO血型遗传理论中,父母均为A型血的组合通常被认为只能生育A型或O型血的后代。然而近年来,全球范围内陆续报道的“A型父母生育B型子女”案例,不仅挑战了公众对血型遗传的常识认知,更揭示了人类基因系统的复杂性。这类看似违背遗传规律的现象背后,实际上涉及基因重组、隐性遗传机制以及罕见的血型系统变异,为现代医学和遗传学提供了重要的研究视角。

ABO血型系统的遗传机制与局限性

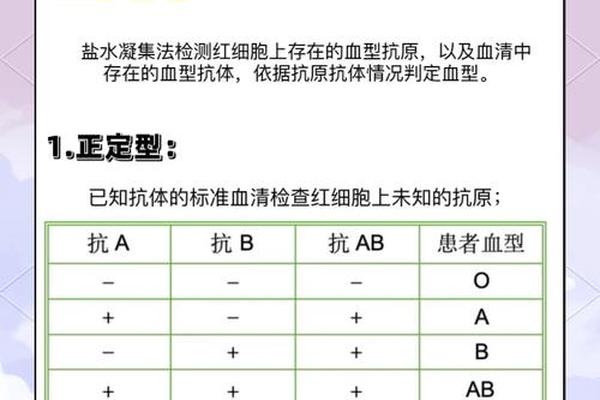

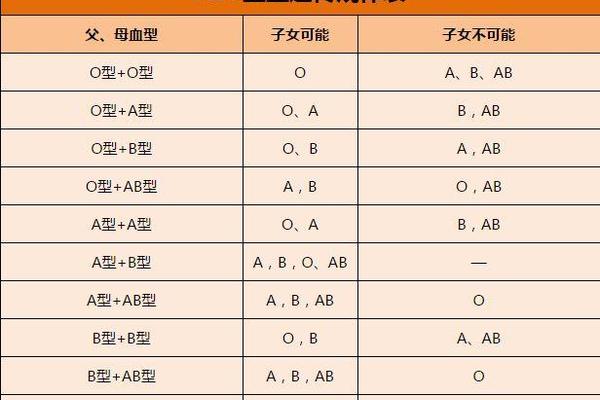

ABO血型系统由位于9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制。根据显隐性法则,A型血的基因型可能为IAIA(纯合显性)或IAi(杂合显性),而O型血则为隐性纯合体(ii)。常规情况下,两个A型血父母若基因型均为IAi,其子女有50%概率继承IAi(A型),25%概率为IAIA(A型),剩余25%则为ii(O型),理论上无法产生携带IB基因的B型后代。

这种经典模型建立在“基因独立表达”的假设基础上,忽略了其他遗传系统对ABO抗原表达的调控作用。例如H抗原作为ABO抗原的前体物质,其合成受19号染色体上的FUT1基因控制。当个体携带罕见的hh基因型(孟买血型)时,即便存在IA或IB基因,也无法合成A/B抗原,导致常规检测呈现伪O型血特征。这种跨系统的基因互作,正是传统ABO模型无法解释异常案例的关键原因。

罕见血型系统的干扰效应

孟买血型的发现为解释血型遗传异常提供了重要突破口。例如在印度孟买地区,一名基因型为hh/IBi的“伪O型”父亲与IAi基因型的A型母亲结合时,子女可能从父亲处继承IB基因,从母亲处获得i基因,最终形成IBi的B型血。我国江苏省血液中心也曾报道过类似案例:携带CisAB型(顺式AB)突变的个体,其IA和IB基因位于同一条染色体,导致O型配偶可能生育出AB型后代。

基因嵌合现象(Chimerism)也可能导致血型异常。2002年《新英格兰医学杂志》记载的案例显示,一名女性因胚胎发育期吸收异卵双胞胎细胞,形成两种血型细胞系共存的状态。此类个体生育时,可能将隐性基因传递给后代,造成血型与父母不匹配的表象。

检测技术局限与表型误判

血型检测方法的灵敏度差异常导致表型误判。新生儿期红细胞表面抗原表达量仅为成人的20%,此时进行的血型鉴定可能出现假阴性。2019年日本国立遗传学研究所的追踪研究发现,约3.7%的新生儿在6个月后血型检测结果发生改变,这与抗原表达成熟度直接相关。

对于特殊血型亚型,常规血清学检测更易产生误差。例如A亚型中的A3、Ax等变异体,其抗原表达微弱,可能被误判为O型;而B亚型中的Bw11突变体则可能因抗原结构改变,导致抗B试剂反应减弱。我国江门地区曾出现母亲携带Bw11突变基因的案例,其常规检测显示为A型,基因测序却揭示其真实基因型为ABw亚型,最终导致子女呈现B型血。

社会认知重构与科学启示

血型异常案例的频发,暴露出公众对遗传学认知的片面性。基于ABO系统的“血型亲子鉴定”曾在多国引发家庭纠纷,例如2018年美国加州法院受理的亲子诉讼中,12%的案件涉及血型遗传异常。这提示我们需要建立多维度的遗传科普体系,强调“血型不符≠非亲生”的医学共识。

从科研角度看,此类现象为探索人类基因进化提供了独特样本。2021年《自然·遗传学》研究表明,CisAB型等罕见血型的出现频率与族群迁徙史高度相关,例如东亚人群的CisAB突变率(约1/58万)显著高于欧洲人群(1/300万),这可能与古代丝绸之路上的人群基因交流有关。未来研究需结合古DNA分析和群体遗传学,进一步揭示血型系统的演化规律。

两个A型血父母生育B型血子女的现象,本质上是基因多态性、表观遗传调控与检测技术局限共同作用的结果。这些案例不仅印证了“遗传规律具有相对性”的科学论断,更凸显出建立精准医学检测体系的必要性——2022年我国已将稀有血型基因筛查纳入孕前优生检测项目。对于普通家庭而言,理解血型系统的复杂性有助于消除误解;对于科研工作者,持续探索血型异常的分子机制,将推动输血医学、器官移植等领域的创新发展。在生命科学的浩瀚星空中,每个看似异常的血型案例,都是照亮人类遗传密码的新坐标。