小a型血型;小手术会查血型吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 01:48:01

血型是人类血液的遗传标记,由红细胞表面的抗原决定。ABO血型系统是临床应用最广泛的分类标准,其中A型血的红细胞携带A抗原,血清中含有抗B抗体。小a型血型(即A型血)的临床意义不仅体现在输血安全上,更与手术风险评估密切相关。例如,A型血患者若接受B型或AB型血液,会因抗原抗体反应引发溶血性输血反应,严重时甚至导致多器官衰竭。

Rh血型系统的重要性同样不可忽视。Rh阴性血型(俗称“熊猫血”)在亚洲人群中占比不足1%,若Rh阴性患者接受Rh阳性血液,可能引发免疫性溶血反应。即使是小手术,术前明确Rh血型可避免潜在的输血风险。研究表明,Rh血型不合导致的迟发性溶血反应可能在输血后数天至数周出现,严重影响术后恢复。

二、小手术中血型检查的必要性分析

传统观念认为,小手术(如体表肿物切除、骨折复位等)因出血量少而无需血型检查。但现代医学强调风险预防,根据《医疗机构输血科建设管理规范》,所有需或有创操作的手术均建议术前进行血型鉴定。例如,局麻手术中若发生意外血管损伤导致急性失血,快速获取患者血型信息可缩短紧急配血时间,提高抢救成功率。

特殊人群的个体化需求也强化了血型检查的必要性。孕妇、老年患者或血液病患者可能因生理或病理因素存在隐性出血风险。数据显示,约5%的小手术患者因基础疾病(如血小板减少症)需术中输血,而提前备血依赖于准确的血型信息。临床案例显示,一例甲状腺结节切除患者因未进行术前血型检测,术中出现难以控制的渗血,延误了输血时机,最终导致休克。

三、血型检测技术的科学性与流程优化

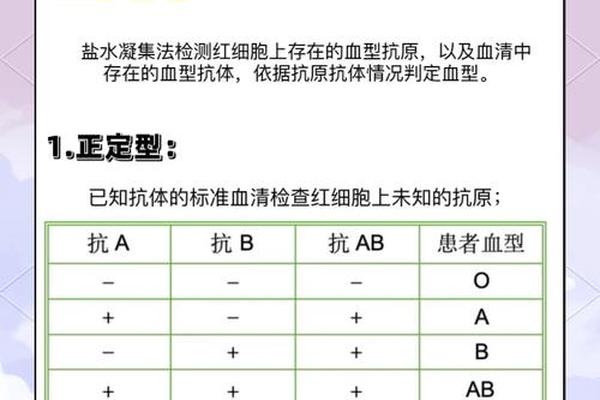

当前主流的血型检测方法包括玻片法、试管法和微柱凝胶法。微柱凝胶法因其高灵敏度和自动化优势,已成为三级医院的标准检测技术。该方法通过抗原抗体复合物在凝胶介质中的沉降差异判断血型,误差率低于0.1%。例如,长春博迅血型卡的检测流程包括红细胞悬液制备、抗血清反应和离心判读,全程仅需20分钟,适合急诊手术需求。

检测流程的标准化进一步保障了结果可靠性。根据《临床输血技术规范》,血型检测需同时完成正定型(检测红细胞抗原)和反定型(检测血清抗体),两者结果一致方可确认。某三甲医院的数据表明,双盲复核机制使血型误判率从0.3%降至0.02%。对于罕见血型(如孟买型),还需通过分子生物学检测补充确认,避免常规方法的局限性。

四、社会认知误区与个体健康责任

公众对血型检查存在两大认知偏差:一是认为“血型终生不变”,二是将血型与疾病风险简单关联。事实上,移植或某些血液病可能导致血型改变。而关于“O型血抗感染能力强”“AB型血易患老年痴呆”等说法,目前缺乏大规模循证医学支持。这些误区可能影响患者对术前检查的依从性,增加医疗纠纷风险。

个体应主动承担健康管理责任。建议所有成年人通过正规医疗机构明确自身血型,并记录在健康档案中。对于需反复手术的慢性病患者(如血友病),携带血型标识卡可缩短急诊处置时间。社会层面需加强科普宣传,例如北京市血液中心的调查显示,开展血型知识讲座后,术前主动要求血型检测的患者比例从42%提升至78%。

血型检查作为外科手术的基础性安全措施,其价值远超传统认知。从A型血的抗原特性到微柱凝胶法的技术创新,从个体化输血策略到社会健康素养提升,多维度的协同作用共同构建了现代手术安全网络。未来研究可进一步探索基因编辑技术对稀有血型供体的创造潜力,以及人工智能在快速血型匹配中的应用。对于患者而言,主动了解血型信息不仅是对自身健康的负责,更是对医疗资源高效利用的贡献。正如世界卫生组织所倡导:“每一次安全输血,都始于一份准确的血型报告”。