ab血型能和a型血配吗;ab型血为什么叫熊猫血

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-15 03:40:02

在医学与遗传学的交叉领域中,血型始终是充满神秘色彩的议题。AB型血作为ABO血型系统中的“万能受血者”,其与不同血型的遗传规律常引发公众好奇;而“熊猫血”这一别称的由来,又因信息传播的偏差成为大众认知的误区。本文将从科学视角解析AB型血与A型血的遗传适配性,并深入探讨“熊猫血”命名的真实含义与混淆根源,以期为读者建立清晰的血型认知框架。

AB型血与A型血的遗传适配性

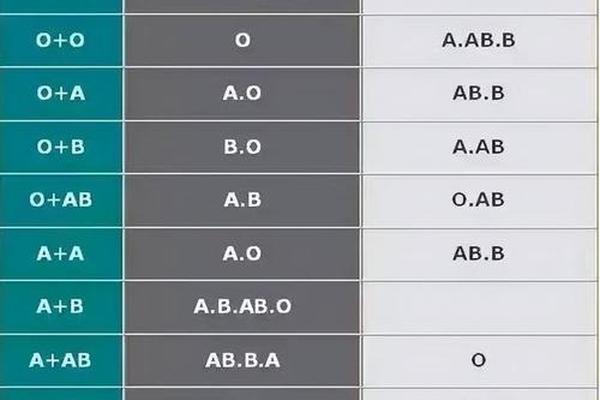

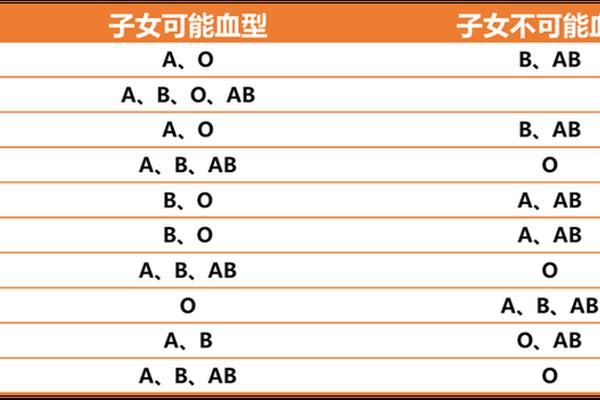

在血型遗传中,AB型血与A型血结合后,子女的血型可能性遵循孟德尔定律。AB型血个体的基因型为AB,而A型血个体的基因型可能为AA或AO。根据遗传组合规律,子女会从父母各继承一个等位基因:若A型血父/母携带AA基因型,子女可能获得A或AB型(概率各50%);若A型血父/母携带AO基因型,则子女可能为A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%)。AB型与A型血结合的后代血型仅可能是A型、B型或AB型,而无法出现O型血。

这一结论得到临床研究的支持。例如,上海交通大学团队曾通过大规模血型遗传分析指出,AB型血与A型血的基因重组过程中,B抗原的隐性表达概率显著低于显性A抗原。挪威学者在《血液遗传学》期刊的研究中强调,AB型血与A型血的遗传组合中,O型基因的缺失源于AB型个体不携带隐性O等位基因。这些研究从分子层面印证了遗传规律的客观性。

值得注意的是,血型遗传还可能受到其他因素的影响。例如,RH血型系统的叠加作用可能改变临床输血策略,但不会影响ABO血型的基本遗传规律。在亲子鉴定或医疗决策中,必须结合ABO与RH系统的双重检测以确保准确性。

“熊猫血”命名的科学溯源与误解

“熊猫血”这一称谓的流行,实为公众对稀有血型概念的误读。从医学定义来看,熊猫血特指RH阴性血型,而非AB型血。RH血型系统以红细胞表面是否存在D抗原来划分:RH阴性人群因缺乏D抗原,在汉族中占比不足0.5%,其稀有性堪比国宝熊猫,故得此名。与之相比,AB型血在ABO系统中的全球平均占比约为10%,并非真正意义上的稀有血型。

为何AB型血常被误称为“熊猫血”?这一混淆源于两方面因素。部分非专业渠道将AB型血在ABO系统中的相对稀缺性(如亚洲人群AB型占比约7%)与RH阴性血的绝对稀有性混为一谈。AB型血的“万能受血”特性被过度渲染,导致公众将其与“特殊身份”关联。例如,某健康科普平台曾错误宣称“AB型血因同时携带A、B抗原而极度稀有”,进一步加剧了概念混淆。

科学界对此已多次澄清。中国血液中心在2023年发布的《稀有血型科普手册》中明确强调:AB型血与“熊猫血”属于不同分类体系,前者基于ABO系统,后者基于RH系统,二者无直接关联。这一结论也被国际血型学会(ISBT)列为基本共识。

血型健康风险的差异化关联

尽管AB型血并非“熊猫血”,但其健康风险特征仍值得关注。多项研究表明,AB型血与特定疾病存在统计学关联。例如,欧洲血栓研究联盟发现,AB型血人群发生静脉血栓的风险比O型血高4%,脑卒中风险增加20%,这可能与其血浆中凝血因子Ⅷ水平较高有关。AB型血个体患消化系统肿瘤的风险也呈现轻微上升趋势,上海交通大学团队的研究显示,AB型血人群癌发病率较O型血增加15%。

相比之下,RH阴性血(即真正的熊猫血)的健康管理重点在于输血安全与妊娠风险。RH阴性女性若孕育RH阳性胎儿,可能因血型不合引发溶血反应,需通过抗D免疫球蛋白干预。此类人群还需建立自体储血机制,以应对紧急医疗需求。由此可见,不同血型系统的健康管理策略存在本质差异,盲目将AB型血与“熊猫血”划等号可能导致健康干预措施失准。

AB型血与A型血的遗传规律揭示了生命科学的精确性,而“熊猫血”的命名误区则反映出科普传播中概念澄清的重要性。当前研究已明确:AB型血与A型血结合的后代血型受限于ABO基因显性规律;“熊猫血”的本质是RH阴性血型,其临床稀缺性远高于AB型血。未来研究需进一步探索血型与疾病关联的分子机制,同时加强公众科普以消除认知偏差。建议医疗机构在血型检测报告中同步标注ABO与RH系统结果,并通过数字化平台建立稀有血型互助网络,从而为AB型、RH阴性等特殊人群提供精准医疗支持。唯有科学与认知的双重进步,才能让血型这一生命密码真正服务于人类健康。