a血型和0血型、a血型和o血型相配吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 18:03:01

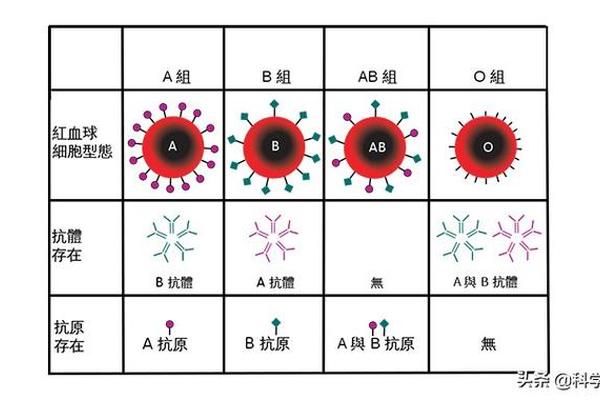

ABO血型系统是临床输血安全的核心依据,A型与O型血的相容性需从抗原-抗体机制进行剖析。A型血红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体;而O型血红细胞缺乏A、B抗原,但血浆中存在抗A和抗B抗体。这意味着,当O型血作为供体时,其红细胞因无抗原可被A型受血者接受,但O型血浆中的抗A抗体可能攻击A型受血者的红细胞,导致溶血风险。输血时需遵循“红细胞相容”原则:A型患者可接受A型或O型红细胞,但O型血浆仅能输给O型受血者。

现代输血医学通过交叉配血试验进一步验证安全性。主侧试验(供者红细胞+受者血清)若未凝集,说明受者血清无对应抗体;次侧试验(受者红细胞+供者血清)若凝集,则提示供者血浆抗体可能攻击受者红细胞。例如,当A型受血者接受O型血时,主侧试验通常无凝集,但次侧可能因O型血浆中的抗A抗体与A型红细胞反应而凝集,此时需严格评估输血必要性。

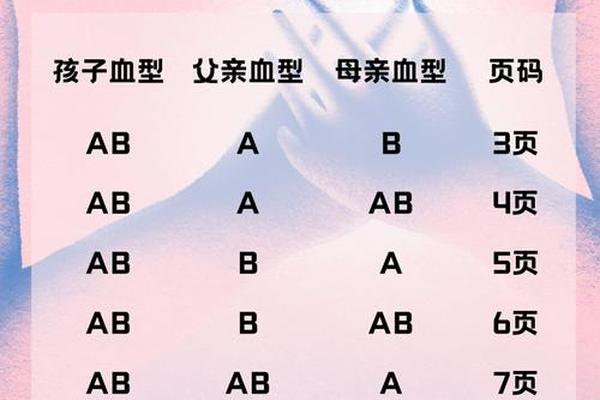

二、生育遗传中的血型规律

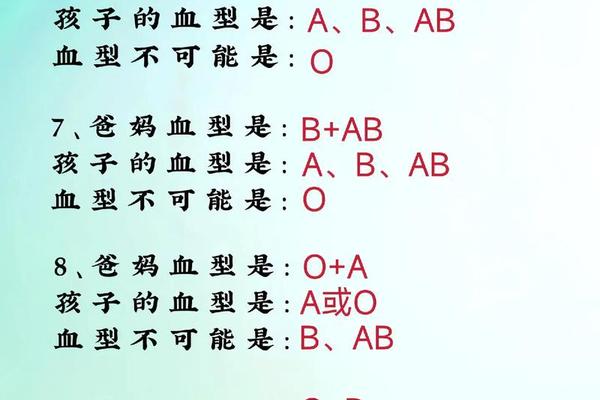

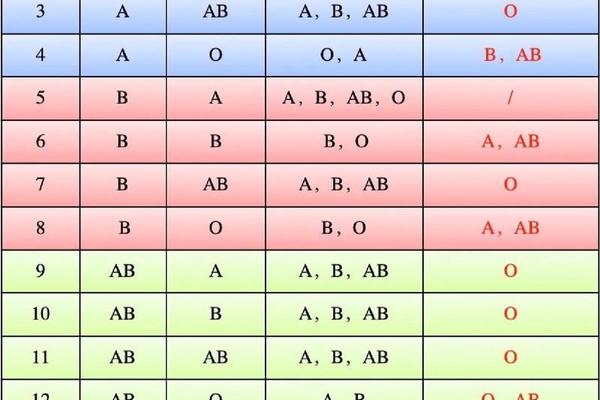

从遗传学角度看,A型与O型血父母生育后代的血型遵循孟德尔定律。A型血基因型为AA或AO,O型血为OO,因此子女可能遗传AO(表现为A型)或OO(表现为O型)。例如,父亲为AO型、母亲为OO型时,子女有50%概率为A型,50%为O型。这一规律存在例外情况,如孟买血型(缺乏H抗原)或顺式AB基因等罕见变异可能打破常规遗传表现。

临床中曾出现父母为B型与O型却生育A型子女的案例,研究发现母亲实际为孟买血型(基因型hh,携带隐性A基因),其红细胞因缺乏H抗原无法表达A抗原,导致血型检测显示为O型。造血干细胞移植后,受者的血型可能完全转变为供者血型,例如A型患者接受O型供体移植后,其红细胞将逐渐失去A抗原。这些特殊案例提示,血型遗传的复杂性需结合基因检测与临床病史综合分析。

三、临床输血的溶血风险

尽管A型与O型输血在理论上部分相容,但溶血反应仍可能发生。O型血浆中的抗A抗体与A型红细胞结合后,可激活补体系统,引发血管内溶血,表现为血红蛋白尿、肾衰竭甚至休克。研究显示,急性溶血反应死亡率高达30%-40%,尤其在大量输血或抗体效价较高时风险剧增。

新生儿溶血病(HDN)是另一潜在风险。若O型血母亲孕育A型胎儿,母体可能因胎儿的A抗原刺激产生IgG型抗A抗体,通过胎盘攻击胎儿红细胞。统计表明,约15%-20%的O型血孕妇会因ABO血型不合引发新生儿黄疸,但严重溶血病例不足1%。预防措施包括产前抗体筛查与产后光照疗法,必要时进行换血治疗。

四、医学突破与未来展望

近年来,血型转换技术为突破ABO限制提供了新思路。剑桥大学团队利用酶处理技术,成功将A型肾脏的抗原转化为O型,使跨血型器官移植成为可能。丹麦学者更在肠道菌群中发现可降解红细胞抗原的酶,或能实现血液的通用化改造。这些进展虽未大规模应用,但预示未来输血医学可能摆脱血型束缚。

人工血液研发亦取得突破。2025年细胞生态海河实验室通过基因编辑干细胞,培育出无抗原的红细胞,初步临床试验显示其存活率与天然红细胞无异。类器官平台与3D生物打印技术正推动个性化血液制品的生产,有望解决稀有血型供应难题。

总结与建议

A型与O型血的相容性本质上是抗原-抗体相互作用的平衡。在输血领域,需严格遵循红细胞相容原则,并借助交叉配血规避风险;在生育场景中,基因检测可揭示隐性血型变异,减少误判;而新兴技术如血型转换与人工血液,或将重构传统输血范式。

未来研究应聚焦于三方面:一是开发快速、低成本的基因分型技术,提升血型检测精度;二是探索酶处理血液的规模化生产工艺,推动通用血型转化;三是加强公众科普,纠正“O型万能供体”等认知误区。唯有将科学认知、技术创新与临床实践深度融合,才能最大化保障生命健康。