ab和a血型谁高冷(AB型血被称为最强血型)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 06:35:01

在社交媒体和大众文化中,AB型血常被贴上“高冷”“双重性格”的标签,而A型血则以“严谨”“内敛”的形象深入人心。与此“AB型血被称为最强血型”的说法近年来引发热议,有人将其归因于免疫系统的优势,也有人质疑其科学性。这种争论背后,既反映了人们对血型与健康、性格关系的探索兴趣,也暴露了科学认知与民间传说的碰撞。本文将从性格特质、健康关联、科学争议等角度,剖析AB型与A型血的真实面貌。

性格特质:冷静理性与内向克制

AB型血常被描述为兼具A型与B型血的双重特质,既有A型的严谨专注,又具备B型的创新灵活。心理学研究指出,AB型人群在处理问题时表现出更强的逻辑性和客观性,例如在团队合作中更倾向于以结果为导向,而非情感驱动。这种特质可能被外界解读为“高冷”,实则源于其理性主导的思维模式。一项针对儿童行为的研究发现,AB型血宝宝在陌生环境中倾向于观察而非主动互动,但适应后能快速融入群体,这种“慢热”属性强化了其高冷印象。

相比之下,A型血的性格标签更偏向“内向”而非“高冷”。日本心理学团队的大规模调查显示,A型血人群普遍具有高度责任感,但过度谨慎易导致社交中的被动性。例如,A型血个体在决策时倾向于反复权衡利弊,这种深思熟虑的作风可能被误认为冷漠。临床数据还表明,A型血人群的末梢血管调节能力较弱,对寒冷刺激更敏感,生理上的不适感可能进一步加剧其社交中的克制表现。

免疫优势与适应能力

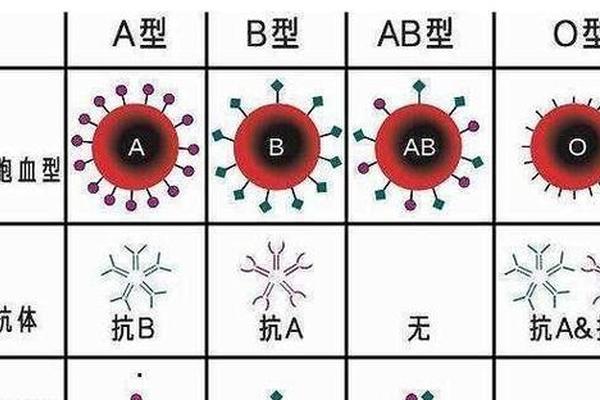

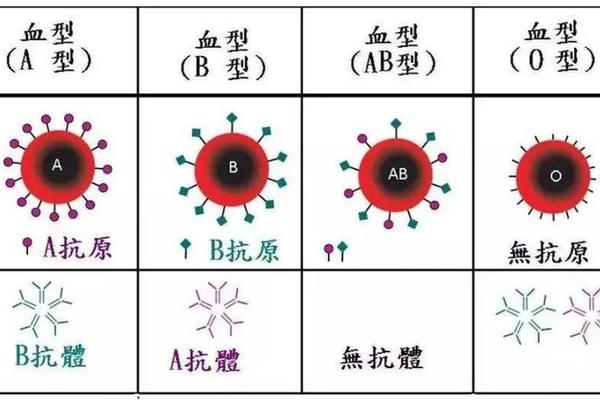

“最强血型”的称号常与AB型血的生物学特性相关联。研究表明,AB型血同时携带A和B抗原,使其免疫系统能识别更多病原体。例如,疟原虫对A抗原的黏附性最强,而AB型血因抗原多样性降低了感染风险。AB型作为“通用受血者”的特点在紧急医疗中至关重要,其血浆可兼容其他血型输入,这在创伤救治中具有显著优势。

这种优势并非绝对。AB型血人群的胃酸含量较低,消化系统疾病风险较其他血型更高,且胆固醇代谢异常可能增加心血管疾病概率。更值得注意的是,O型血因缺乏A/B抗原,对疟疾、幽门螺杆菌感染的抵抗力反而优于AB型。可见,“最强”的评判需结合具体情境,单一维度的评价容易陷入认知误区。

科学争议与认知偏差

“血型决定性格”的理论起源于20世纪初日本学者古川竹二的研究,但其结论已被多国学者证伪。2014年《日本心理学杂志》的大规模调查显示,血型与性格无显著相关性。所谓的“高冷”“严谨”等标签,更多源于文化建构而非生物学基础。例如,德国A型血人口占比43%,其国民性格中的严谨特质被错误归因于血型,却忽视了历史、教育等社会因素的影响。

对“最强血型”的追捧同样存在逻辑漏洞。尽管AB型血的免疫多样性确为优势,但2015年《BMC医学》的研究指出,不同血型在癌症总体死亡率上并无差异。将复杂生理机制简化为“强弱”对比,本质上是一种认知偏差。正如遗传学家所指出的,血型仅是数万个遗传标记之一,其影响权重远低于环境与生活方式。

健康风险与个体化差异

从疾病易感性看,AB型与A型血各有隐忧。AB型血人群的过敏性哮喘发病率居各血型之首,而A型血则与脑血管疾病高度相关。值得注意的是,A型血胃癌患者的比例占癌症病例的1/3,这与胃酸分泌较少导致的消化功能薄弱密切相关。这些发现提示,血型可作为健康管理的参考指标,但绝非决定性因素。

个体差异的存在进一步削弱了血型标签的普适性。例如,同为AB型血人群,携带不同HLA基因型者对病毒的抵抗力差异显著。医学界更倡导结合基因组学、代谢组学等多维度数据评估健康风险,而非单一依赖血型分类。

AB型血的“高冷”印象与“最强”称号,实则是文化想象与科学事实交织的产物。血型研究的意义在于揭示生物多样性与疾病预防的潜在关联,而非制造刻板标签。未来研究需突破单一血型分析的局限,通过跨种族、大样本的队列研究,结合表观遗传学等新兴技术,更全面解析血型在人类健康中的真实作用。对于公众而言,理性看待血型特质,建立科学健康观,远比争论“孰优孰劣”更具现实价值。