血型填写了a型_a型血的表达方式

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 06:39:02

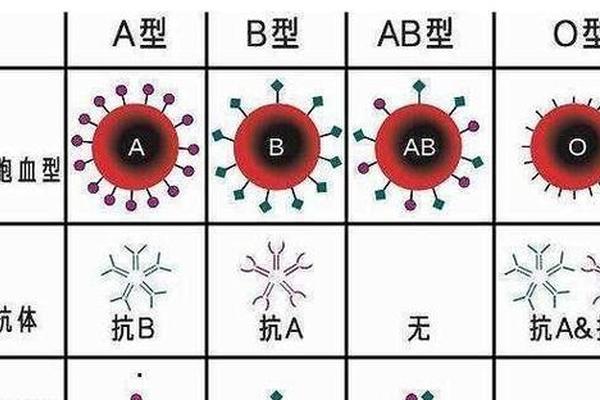

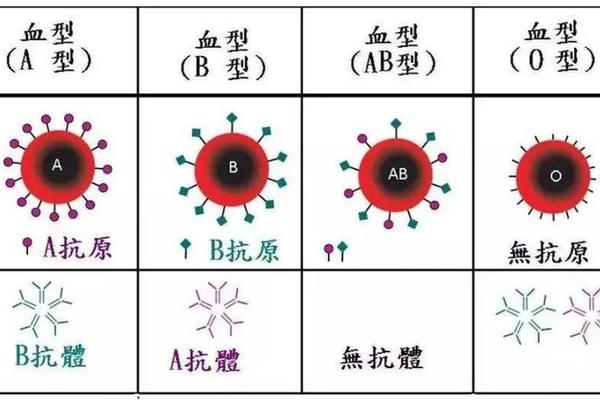

A型血是ABO血型系统中分布最广的类型之一,其核心特征在于红细胞表面存在A抗原,血清中则含有抗B抗体。这一血型的发现可追溯至1900年卡尔·兰德施泰纳的突破性研究,他通过血清凝集实验揭示了人类血液的差异性,并奠定了现代输血医学的基础。

从分子机制看,A抗原的形成依赖于特定的糖基转移酶。A型基因(IA)编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原转化为A抗原。若基因发生突变(如单核苷酸缺失或错义突变),则可能导致酶活性降低或底物特异性改变,进而形成A亚型。例如,A2亚型因基因移码突变导致酶结构改变,其红细胞上A抗原数量仅为A1型的25%-50%。

抗原表达的强弱直接影响临床检测的准确性。研究发现,A3、Ax等弱亚型因抗原位点过少,易在常规血型鉴定中被误判为O型。这种现象在汉族人群中虽仅占A型的1%以下,但可能引发输血事故,凸显精准分型的必要性。

二、亚型分类与血清学鉴定技术

A型血存在超过20种亚型,其中A1和A2占99.9%。两者的核心差异在于A1细胞同时携带A和A1抗原,而A2细胞仅有A抗原,且后者血清中可能含有抗A1抗体。这种抗体在室温下通常无临床意义,但在低温条件下可能引发交叉配血困难。

弱亚型的鉴定需依赖多重血清学方法。例如,A3型与抗A试剂反应呈现“混合视野”凝集,Ax型仅能被O型血清中的高效价抗A凝集,而Ael型甚至需通过吸收放散试验才能检测痕量A抗原。2014年的一项研究指出,采用抗A1单克隆抗体和H抗原强度分析可有效区分A1/A2亚型,避免误输注不兼容血液。

分子生物学技术的应用进一步提升了亚型诊断精度。2023年,中国学者发现c.625T>G突变导致的新型Ael亚型,该突变使A抗原表达极弱,仅能通过基因测序确认。此类研究揭示了传统血清学方法的局限性,推动了PCR-SSP等分子分型技术的临床普及。

三、临床输血与免疫风险防控

在输血实践中,A亚型可能引发双重风险。对供者而言,弱A亚型红细胞若被误判为O型输给O型受者,可能触发抗A抗体介导的溶血反应。对受者而言,A2个体血清中的抗A1抗体虽多在37℃无活性,但在大剂量输血或新生儿换血时仍需警惕。

案例研究表明,标准化操作流程可显著降低风险。上海某医院曾报告一例AB亚型孕妇,其正定型显示A抗原减弱,反定型出现抗A1抗体,经参比实验室确认后选择O型洗涤红细胞输注,最终实现安全分娩。这提示临床需建立三级复核机制:自动化仪器初筛→试管法验证→参比实验室基因确认。

四、社会认知与文化衍生的多维影响

超越医学范畴,A型血常被赋予特定的文化标签。日本学者提出的“血型性格论”认为A型人群具有谨慎、完美主义倾向,此类观点虽缺乏科学依据,却在东亚社会广泛传播。值得注意的是,2021年沈阳血站的研究表明,约5%的献血者因相信“A型血易患心血管疾病”而主动调整生活方式,显示出伪科学观念对公共卫生行为的影响。

在数据管理层面,“a型_a型血”等非标准表述可能源于系统编码缺陷。例如电子病历系统中若未设置亚型选项,可能导致A2型被强制标记为A型,进而影响输血相容性评估。标准化数据字段设计(如采用ISBT 128编码体系)将成为提升血液安全的关键环节。

总结与未来展望

A型血的复杂性体现在生物学特性、临床风险和社会认知三个维度。当前研究已阐明主要亚型的分子机制,并建立多层级检测体系,但弱亚型的快速诊断、稀有基因型的数据库建设仍是待解难题。建议从三方面推进:一是开发便携式基因检测设备,实现床旁亚型鉴定;二是建立区域性稀有血型库,通过区块链技术实现资源共享;三是加强公众科普,消除血型相关的认知误区。唯有融合技术创新与人文关怀,方能全面提升血液安全管理的科学化水平。